清军如果打赢甲午战争,中国历史会改写吗?

从鸦片战争失败开始,清政府在一系列对外战争中几乎都是一胜难求,不断的割地赔款,不停地丧权辱国,慈禧为了维护清廷统治,保大清不保中国。在众多晚清对外战争中有一场战争是最不该输掉的战争,甲午战争。

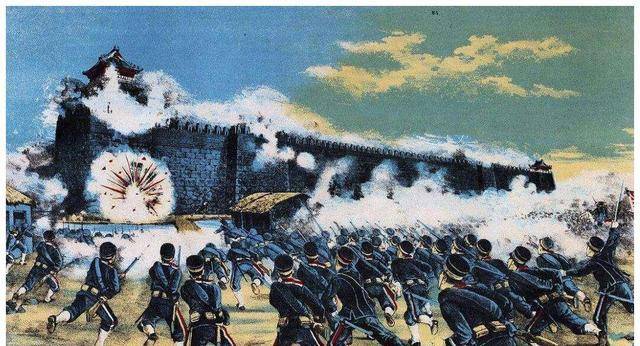

1894-1895年的甲午战争以清廷海路两条战线全面惨败而告终。在这场战争中,日军在朝鲜、山东、辽东战场的损失只有2647人,负伤不治者228人,病死者1658人,另外还有自杀、事故、灾祸及其他原因死亡的有25人,而清军伤亡人数却非常惨重,虽然没有可靠的统计数据,但通过各种历史资料来看,清军阵亡和受伤的将士至少超过3万人,投降超过1万人,除镇远号、济远号等舰艇被俘获外,北洋水师几乎被全歼。

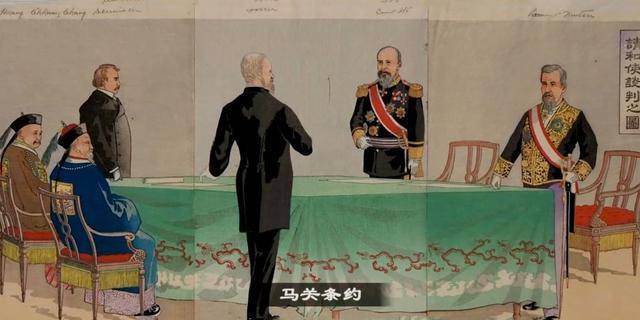

这场战争后果非常惨重,清政府的惨败在西方列强面前彻底暴露自己的懦弱无能,俄国趁机掠夺大量的土地,日本更是狮子大开口逼迫中国签订丧权辱国的《马关条约》,为后来的八国联军侵华,逼迫清廷签订《辛丑条约》买下伏笔。

根据《马关条约》规定,中国割让辽东半岛、台湾岛及其附属各岛屿,澎湖列岛给日本,赔偿日本2亿两白银,并且还将苏杭等口岸开放给日本投资办厂。

这场中日甲午战争有一点出乎意料,当时晚清的综合国力强于日本,晚清的军事实力在国际上也算是一个强国。

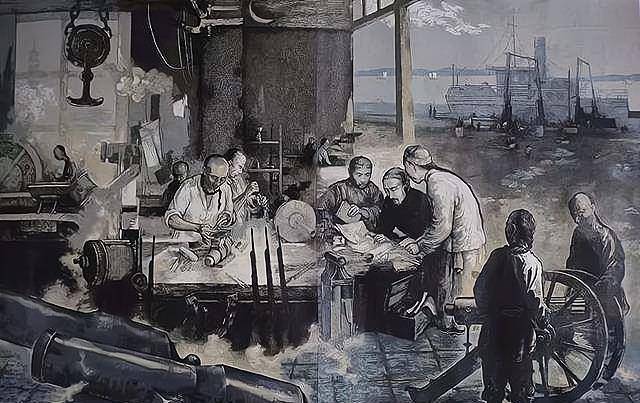

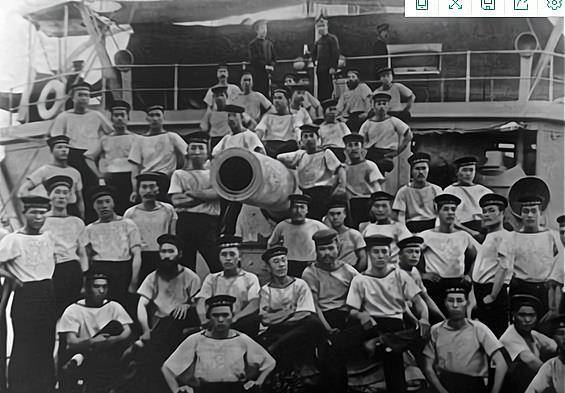

甲午战争前,中国经历了30余年的洋务运动,政治制度是否有所革新姑且不说,经济上确实是发展得比较快,随着军事工业和民用工业的大力发展,近代化进程不断加快,陆军装备的升级以及北洋水师为主的近代海军筹备,让清政府的军事实力显著提升。

人口方面,清朝有4亿人,当时全世界也只有12亿人,中国人口占世界三分之一。

领土方面,清朝领土1100万平方公里,仅次于英国、法国、俄罗斯,是当时第四大国。

经济方面,洋务运动后,清廷发展近代工商业,清朝的经济实力稳步上升,财政收入也逐年增长,清政府的财政收入接近1亿两,也是数一数二的经济强国。

军事方面,在中法战争和收复新疆战争中,虽然清政府依旧是妥协和退让,但毕竟也打出一些小小的威风。

在西方列强眼中,直到19世纪80年代,清政府还是一个世界强国,各方面侵略还有所克制,避免彻底激怒清政府。可以说,如果没有甲午战争,清政府完全有条件通过自身调整和发展,成为一个类似于沙俄一样的封建制近代强国。

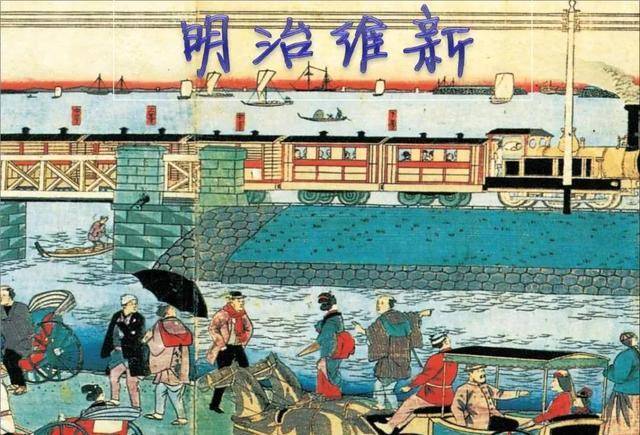

在中日甲午战争前,日本也刚刚经历了二十多年的明治维新,和中国的洋务运动有许多相似之处,日本的国力也得到飞速增长,但和当时的中国比还是有很大差距,和欧美列强相比更是天壤之别。

尽管试图发展资本主义,但日本毕竟是一个资源领土小国,加上封建残余过多,下层民众生活十分苦难,日本想要继续发展壮大,必须对外扩张,掠夺更多资源来发展本国经济。

日本为了准备这场精心策划的甲午战争,甚至把国家财政收入的60%用来发展海军、陆军。一直到甲午海战前夕,日本举国之力建设的海军舰队也就勉强能和北洋舰队相抗衡。

既然实力不输给日本,那为什么清政府还是一败涂地呢?

在整个甲午战争中,清政府始终没有统一思想,统一行动。战争爆发前很多年里,陆上军备升级缓慢,海军扩建也基本停滞,甚至连最基本的弹药都难以保证。

面对日本的挑衅,慈禧和光绪一方面希望在战场上取得一些胜利,一方面又不希望战事继续扩大,引起国内变化,希望早日和日本讲和,该打的时候没有坚决的打,该谈判的时候又不愿意谈,结果在战场上一边打一边等,谈判桌上一边谈,一边又幻想战场上传来点好消息,好和日本人讨价还价。

反观日本方面,自上而下统一团结,一股不成功就成仁,一定要打败清政府,彻底摆脱殖民威胁,跻身世界强国的决心。

为了扩建海军,日本府节衣缩食,缩减皇室开支也要购买新式战舰,这样的态度也决定战争的最终结果。在中日甲午战争打到最胶着的时候,其实日本已经精疲力尽,打算妥协,但昏庸的清朝统治者早一步举起白旗,宁愿将2亿多两白银赔偿给日本,也没有勇气和日本抗争到底。

日本拿到这2亿两白银大量投入现代陆军和海军的扩建,日本这台战争机器在正式启动后再也没有停止,中日两国命运从此彻底改变。

中日甲午战争,如果清政府坚持不议和、不割地、不赔款,结果会是怎样呢?

对中国而言,清朝陆军精锐已经一败涂地,虽然纸面上还有十万军队,理论上还可以再招募上百万大军,但这些军队战斗力可能很难和士气正盛的日军抗衡。当时的日军已占领旅顺,坐船就可以轻松在天津登陆,离北京近在咫尺。一旦日军攻入北京,恐怕慈禧和光绪又要逃到承德避难,日本即使能打赢接下来的直隶决战,并且攻入北京,日本也会得不偿失,将自己陷于危险境地。

从军事上看,日军在直隶击败清军应该没有问题,占领北京也是顺理成章,日军能控制的范围基本也仅限于此,因为整个日本当时只有7个常备师团,再加上50多个大队的后备兵力和一个屯田的临时师团。

按照作战计划,所有常备师团二分之一的后备部队将被运送到直隶和数10万清军决胜,剩余一个师团留在奉天占领区执行警戒工作,再加上关内占领区和朝鲜半岛需要留守兵力,日本国内已不存在任何兵力,也就是说为了打直隶决战,日本已经被掏空,这样的战争对日本是不划算,也耗不起。如果清朝决意迁都打持久战,可以参考抗日战争,以当时日本的体量根本无法吞并中国,时间拖得越久,对日本越不利。

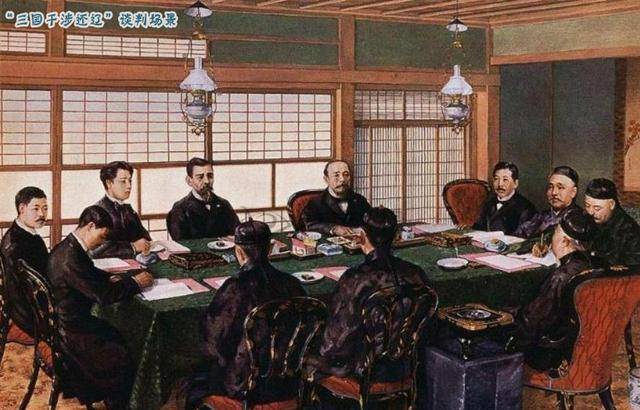

还有一个重要原因是国际干涉,当时的中国真的弱,但也真的很富,中国这头肥羊不只是日本在盯着,英国、美国、俄国全都在盯着。开战以后不到两个月,英国提出调停,美国公使也在日中之间作为中间人和谈,俄国则在远东地区调兵遣将虎视眈眈,国际干涉的威力从签订的条约可以看出。

在《马关条约》签订之初,割让的可不只是台湾等地,还包括辽东半岛,但在俄法德三国干涉下,日本不得不放弃辽东半岛,这就是著名的“三国干涉还辽”。

无能的清廷统不知道的是,日本当时最怕继续打下去,因为一旦打持久战,战败的必是日本,很可惜,千疮百孔的晚清没有信心坚持下去,最终妥退让。巨额的战争赔款养肥了日本,使得它得以在日俄战争中击败俄国,继续得以发展。

甲午战争一仗彻底把日本养肥,继而成为二战最大的元凶。如果不是慈禧昏庸,光绪又没实权,稍微换个明智点统治者,假设甲午战争清政府胜利,中国历史会改写吗?

先说甲午战争清朝政府胜利造成的短期效果:一,日本彻底失败,没有能力再挑战中国。二,英国很可能选择清政府作为在远东对抗俄国的盟友。三,大清成为东亚列强开始参与国际事务,又因为身处当时国际漩涡边缘地带远东,进可攻退可守,不亚于美国的灵活性。四,唯一有所顾虑的就是北方俄国对远东的蚕食,不过有英国保驾护航,加上打败日本后士气大增,并不需要顾虑太多,再不行也会像奥斯曼帝国的克里米亚战争一样有英国出手相助。

在这样一种稳定的大环境下,清朝政府可以从容的选择自己的战略方针。由于当时德英竞争已经超过德俄竞争,欧洲的火药味空前浓厚,双方都需要助手,孤悬远东的大体量列强清朝可以通过在德英博弈中不断讨价还价获取最大的利益,再不济也可以韬光养晦,着重发展自己的工业体系,在一战中当军火商从中谋利。

如果清朝在甲午战争中获胜,国内的改良呼声便会超过革命浪潮,清朝很可能会走上德日那样自上而下的宪政改革。然而,历史没有假设,晚清在甲午战争结束后彻底崩溃,中国半殖民程度再次加深,这场战争同时给中华民族带来空前严重的民族危机,此后的中国开始一蹶不振,直到新中国成立后。

作者:纵览