龙门石窟的历史背景,武则天在龙门石窟下了多大一盘棋?

龙门石窟作为承载千年历史的文化瑰宝,其背后有着丰富的历史背景:1、政治背景:北魏孝文帝迁都洛阳,借石窟宣扬汉化改革;唐朝武则天为登基制造舆论,推动石窟大规模营建。2、宗教背景:佛教广泛传播,北魏和唐朝皇室大力推崇,开窟造像成积累功德的重要方式。3、文化背景:融合多朝艺术风格,雕刻技法精湛,碑刻题记兼具历史与书法价值 。

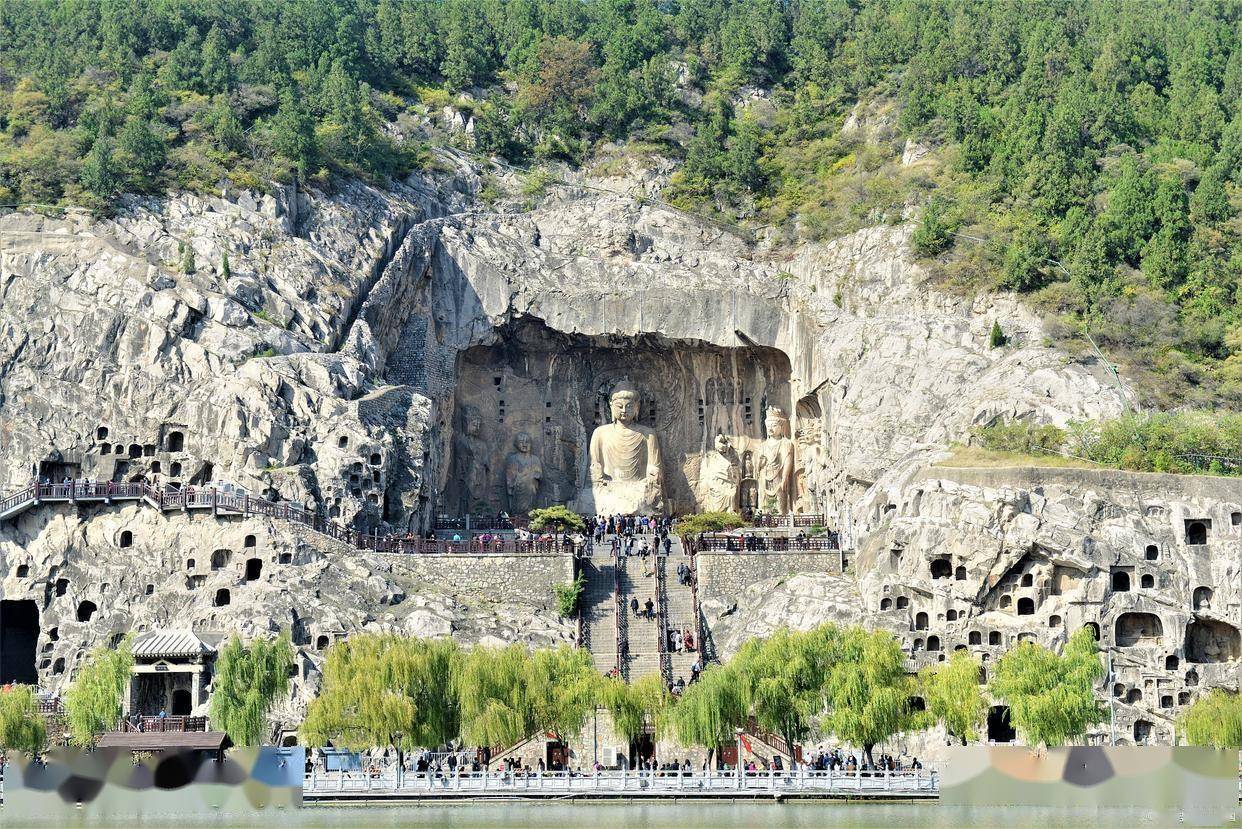

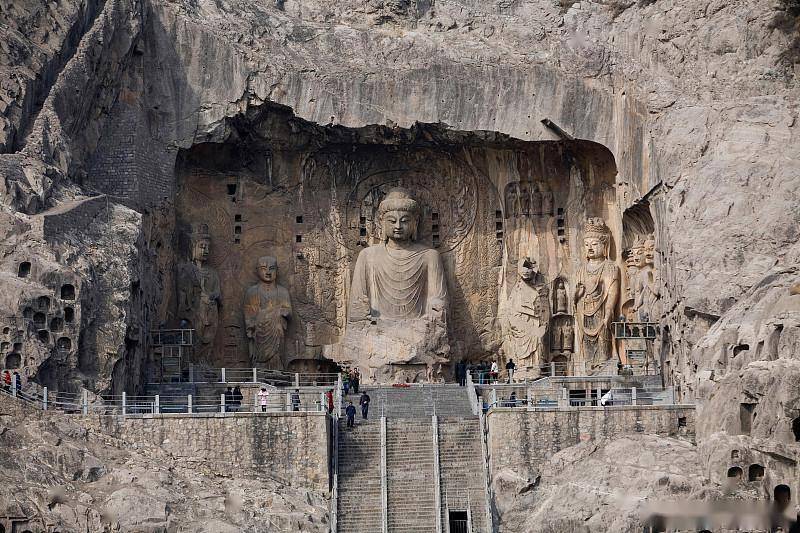

当你站在洛阳伊河两岸,望着十万尊佛像从斑驳石壁中 “复活”,可曾想过 —— 这面刻满历史的巨型 “朋友圈”,藏着多少帝王将相的野心与信仰?从北魏皇室迁都时的政治宣言,到武则天登基前的舆论造势,龙门石窟的每一尊佛像,都是一场跨越千年的权力游戏。

一、北魏迁都:用石头写就的 “政治正确”

公元 493 年,北魏孝文帝干了件惊天动地的大事 —— 把都城从山西大同搬到了河南洛阳。这场看似普通的迁都,背后藏着北魏皇族 “汉化改革” 的雄图霸业。要知道,当时的鲜卑贵族大多反对汉化,孝文帝为了让改革名正言顺,直接在洛阳龙门山凿开了第一个洞窟。

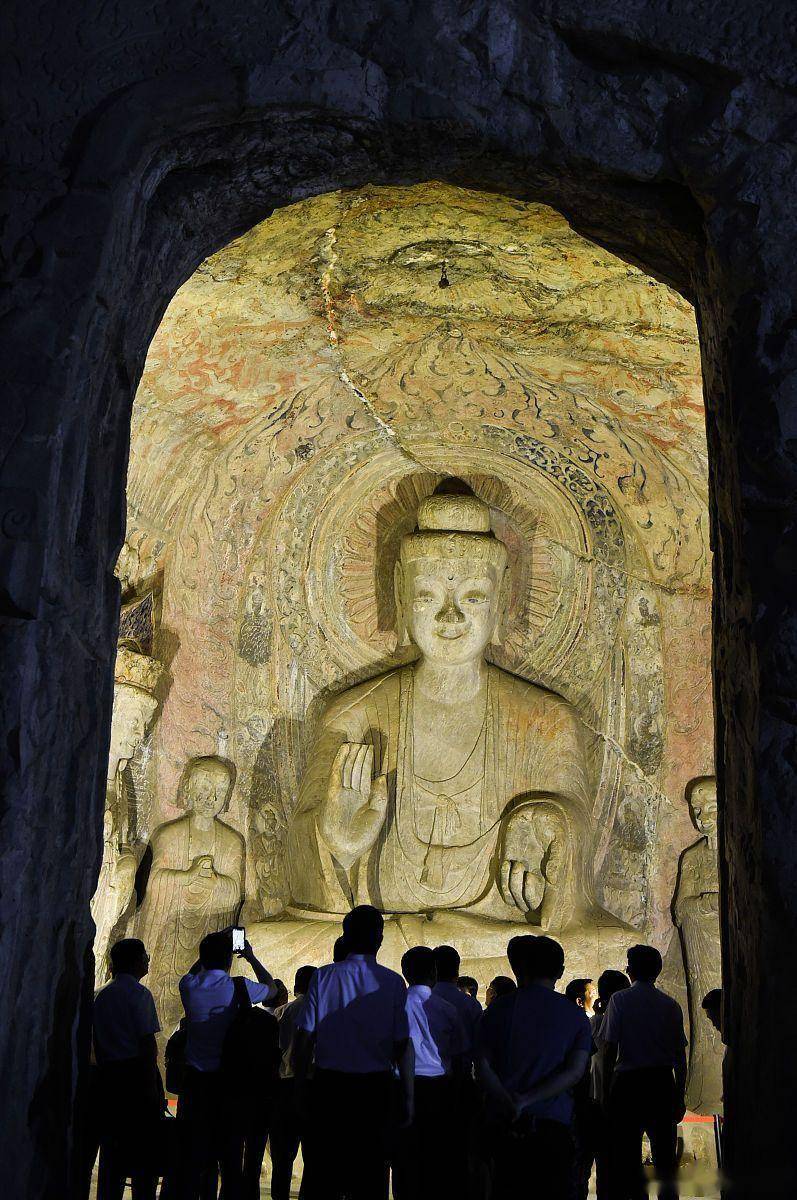

宾阳中洞堪称这场 “政治工程” 的代表作。宣武帝为父母孝文帝和文昭皇后开凿此窟,耗时 24 年,动用 80 多万人工。洞内的帝后礼佛图,将孝文帝夫妇刻画得庄严肃穆,仿佛在向天下宣告:我们鲜卑皇族,才是中原文化的正统继承者!

“凿开的是石窟,垒起的是江山。每一刀雕刻,都是北魏皇室对汉化的执着宣言。”

这场 “石头上的改革” 效果显著。原本反对迁都的鲜卑贵族,在看到气势恢宏的龙门石窟后,纷纷被中原文化的魅力折服。龙门石窟就像一座巨大的广告牌,用艺术的力量,让汉化改革深入人心。

二、大唐盛世:武则天的 “登基预热现场”

如果说北魏的龙门石窟是 “政治宣传册”,那唐朝的龙门石窟就是武则天的 “登基预热现场”。

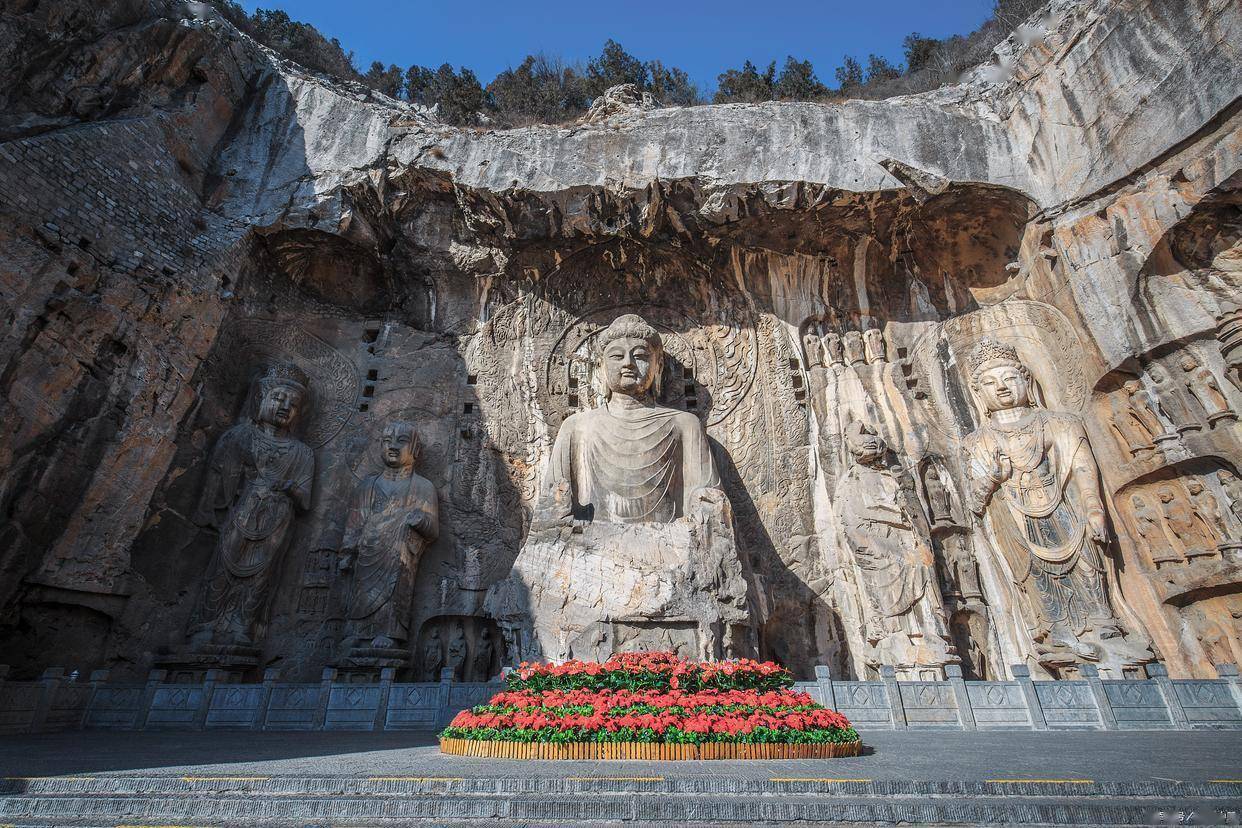

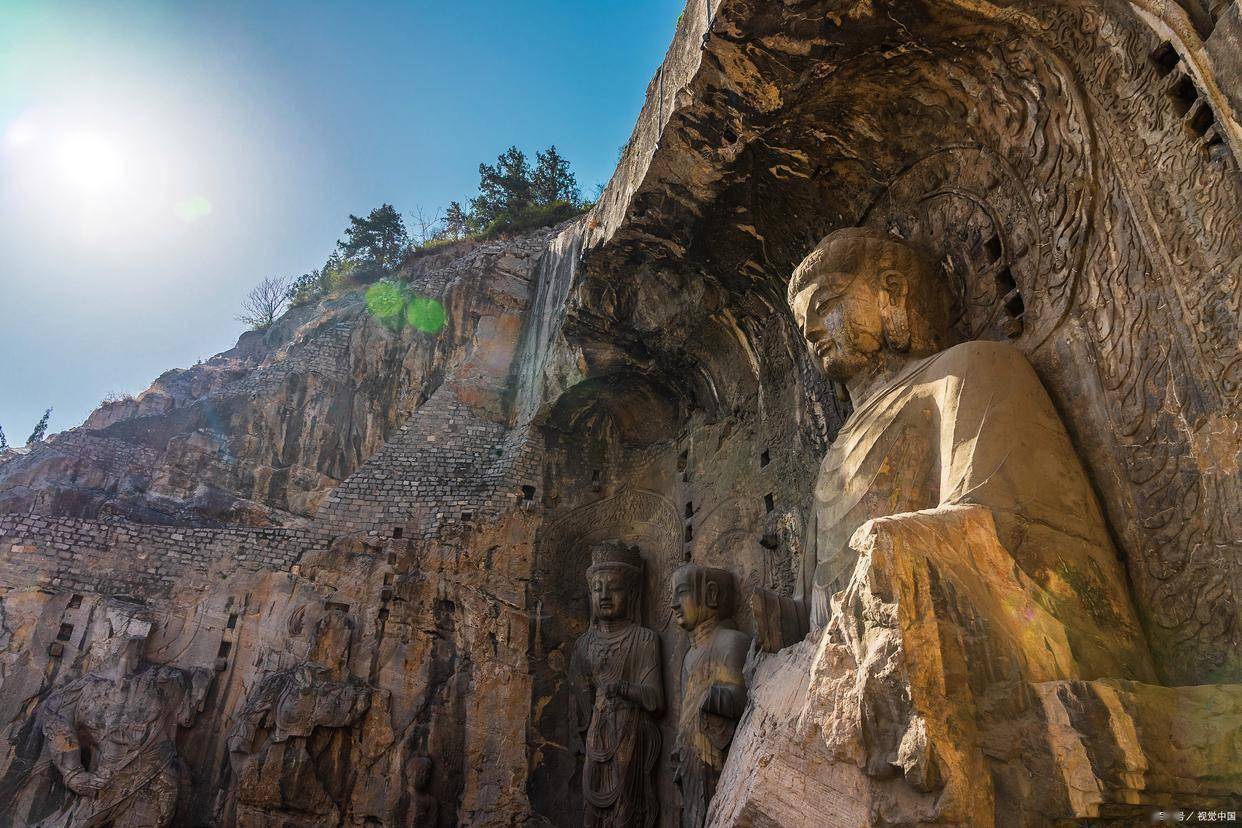

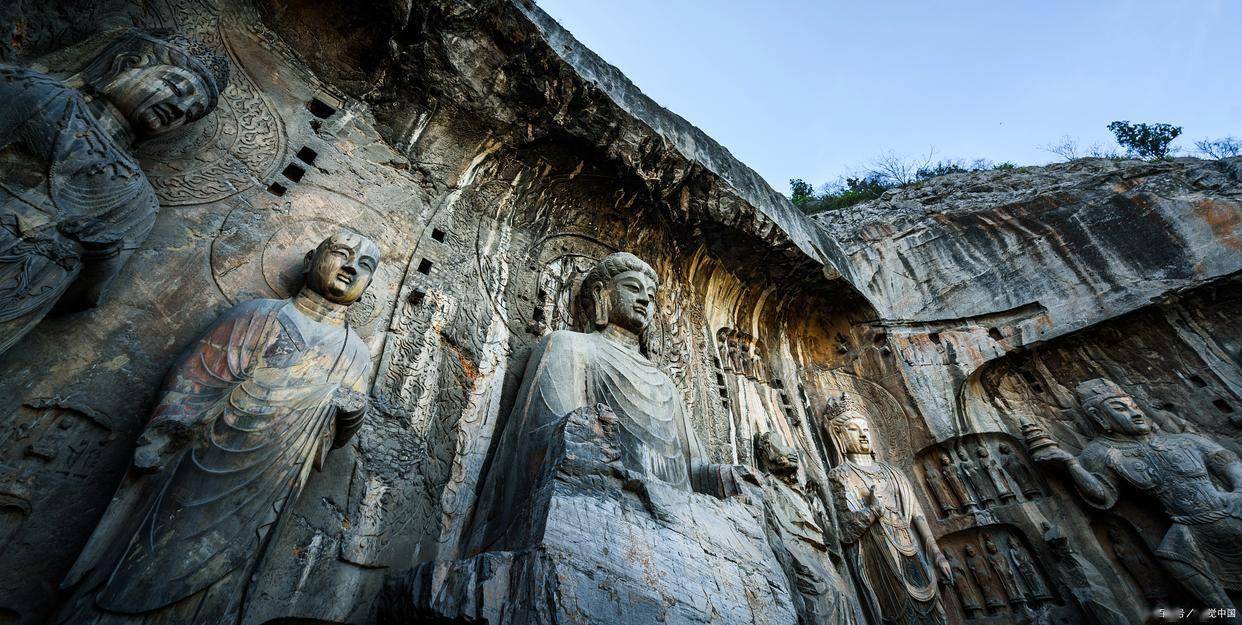

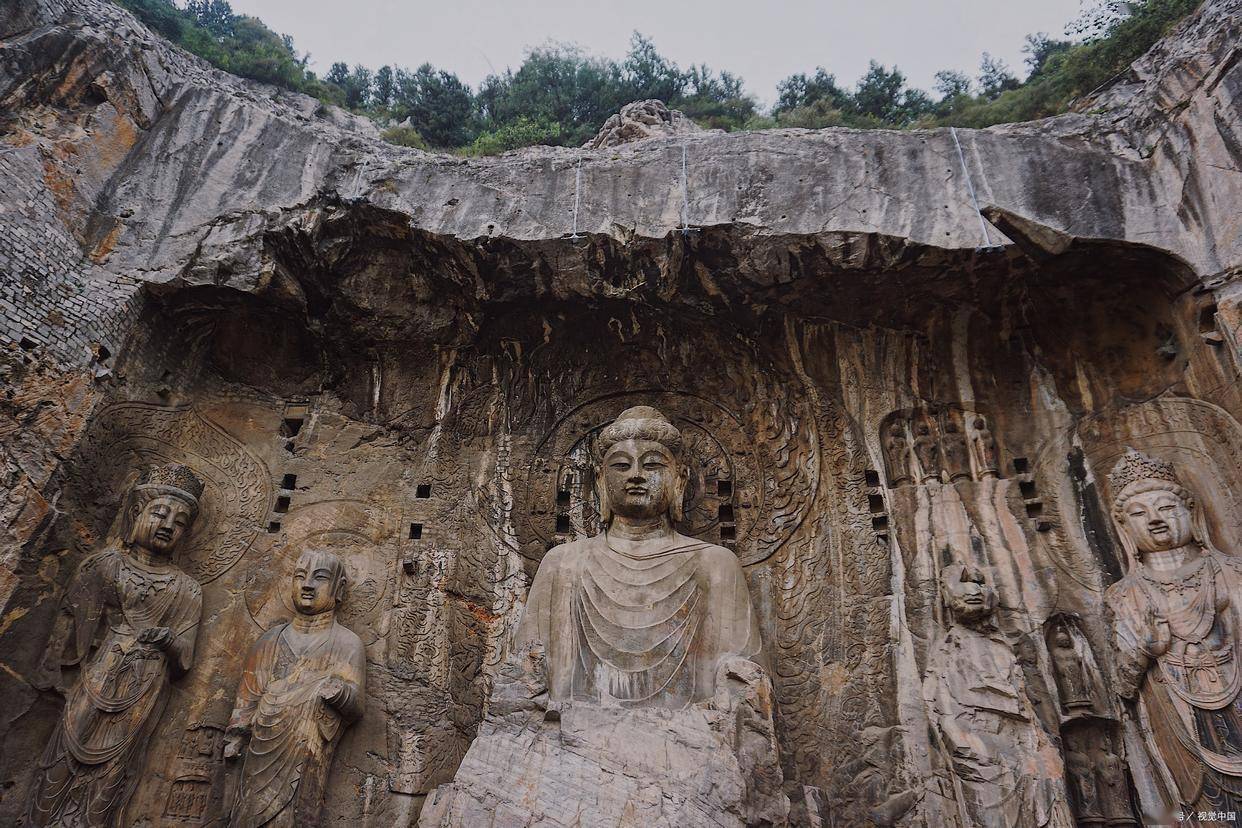

公元 675 年,龙门石窟奉先寺竣工。这座石窟的主角 —— 卢舍那大佛,堪称武则天的 “官方形象代言人”。大佛通高 17.14 米,面容丰腴饱满,嘴角微微上扬,既有佛陀的慈悲,又透着帝王的威严。相传,这座佛像的容貌就是按照武则天 25 岁时的模样雕刻的!

为了打造这座 “盛世丰碑”,武则天可是下了血本。据史料记载,她不仅亲自参与设计,还 “助脂粉钱二万贯”。在当时,二万贯相当于长安一座中等规模寺庙的全年开支!

“大佛嘴角的一抹微笑,藏着女皇登顶权力巅峰的野心;伊河的粼粼波光,见证着大唐盛世的辉煌。”

除了卢舍那大佛,龙门石窟里还有许多 “武则天同款”。摩崖三佛龛以弥勒佛为主尊,暗合武则天自称 “慈氏越古金轮圣神皇帝” 的政治口号;万佛洞内壁雕刻的一万五千尊小佛,象征着武则天治下的 “万邦来朝”。这些精心设计的佛像,都是武则天为登基制造舆论的 “秘密武器”。

三、从皇家工程到全民信仰:龙门石窟的 “出圈之路”

你以为龙门石窟只有皇室贵族才能玩?那就大错特错了!在唐朝,龙门石窟可是妥妥的 “全民打卡地”。

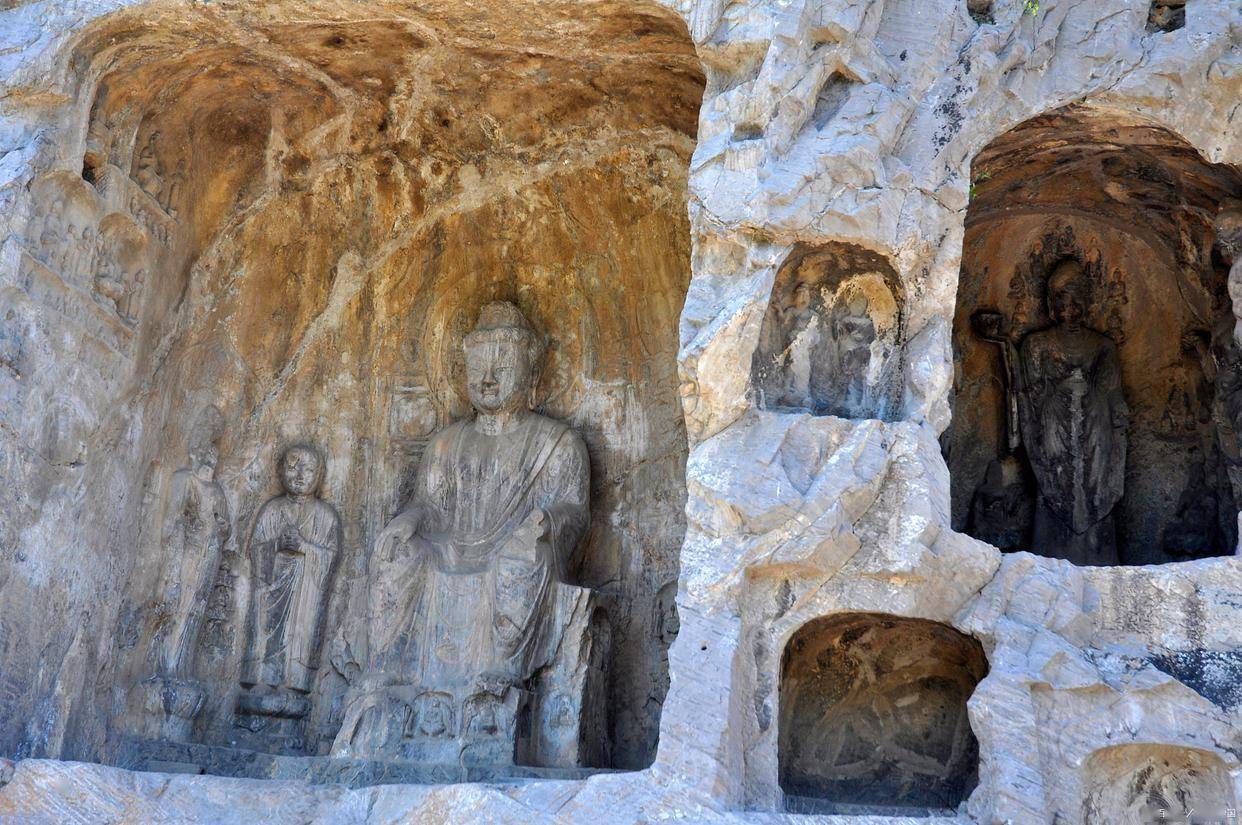

龙门石窟现存的 2345 个窟龛中,有超过三分之一是民间自发开凿的。从达官显贵到平民百姓,从佛教信徒到普通路人,都热衷于在龙门山的石壁上 “刻下心愿”。有的人为父母祈福,有的人为子女求平安,还有的人纯粹是为了 “跟风打卡”。

“当十万尊佛像从石壁中苏醒,龙门石窟不再只是冰冷的石头,而是千万人寄托希望的精神家园。”

这些民间窟龛虽然规模不如皇家洞窟宏大,但却充满了烟火气。有的窟龛刻着 “愿我儿金榜题名”,有的写着 “愿生意兴隆”,还有的甚至留下了 “到此一游” 的涂鸦。这些文字,就像古代版的朋友圈动态,让我们得以窥见千年前普通人的生活百态。

四、千年风雨:龙门石窟的 “前世今生”

历经 1400 多年的风雨,龙门石窟见证了无数王朝的兴衰更替。它曾在战火中伤痕累累,也曾在和平年代重焕生机。

近代以来,龙门石窟遭遇了前所未有的劫难。从 19 世纪末到 20 世纪 30 年代,大量佛像被盗凿,流失海外。宾阳中洞的帝后礼佛图,被盗割成数十块碎片,现分别藏于美国纽约大都会艺术博物馆和堪萨斯市纳尔逊 - 阿特金斯艺术博物馆。

“破碎的佛像,是民族记忆的伤痛;完整的传承,是我们对历史的承诺。”

幸运的是,新中国成立后,龙门石窟得到了前所未有的重视和保护。文物工作者们用现代科技手段,让破损的佛像 “重获新生”。如今,龙门石窟不仅是世界文化遗产,更是一张闪亮的中国名片,每年吸引着数百万游客前来参观。

站在伊河岸边,望着夕阳下的龙门石窟,我们仿佛能听见历史的回响。这里的每一尊佛像,都是一部鲜活的史书;每一道裂痕,都是岁月留下的印记。从北魏到大唐,从皇室到民间,龙门石窟用石头书写着中华民族的文明密码。它告诉我们:真正的盛世,不仅是权力的巅峰,更是文化的交融;真正的信仰,不仅是对神灵的敬畏,更是对美好生活的向往。下次再去龙门石窟,不妨仔细看看那些佛像,说不定,它们正悄悄向你诉说着千年前的传奇故事。

作者:纵览