施錡 | 光风与幽芳:元代雪窗的墨兰画及其源与流

【关 键 词】雪窗 光风转蕙 书画合一 中日交流 墨兰

雪窗普明(?—1349)是元代的禅师,字雪窗,讳普明,擅长画兰。关于雪窗的生平,以日本学者岛田修二郎的考证最为详尽。他根据文献梳理出雪窗是松江人,姓曹。生卒年和出生地不明,是临济宗禅师晦机元熙 (1238—1319) 的法嗣。元顺帝至元四年(1338)成为平江云岩寺的和尚并复兴佛寺,在那里停留了四年,一直到至正四年(1344)去了承天寺,并在火灾后协助重建。至正七年(1347)老病后退隐云岩寺的东堂,至正九年(1349)再度住承天寺。[1]以上即为他的生平事迹。但岛田并未详论雪窗画兰的特色、源流及其潜在影响,这是本文拟讨论的内容。

一、雪窗兰画的特点

兰画大致在南宋方始兴起,据学者研究,《宣和画谱》中有“花鸟”“墨竹”“蔬果”三大类涉及花卉植物的画,但没有出现兰花的画题。宋神宗元丰以来,周师厚《洛阳花木记》与苏辙、吕大防、黄庭坚等人诗文作品陆续记载和吟咏兰花,兰画传承了古兰“香草”的“比德”功能和文化意义[2],至元代已经广泛流行,并与梅竹等画题并肩。

雪窗的墨兰在元代很受欢迎,众所周知,顾嗣立《元诗选 三集》中记:“(柏子庭)其嘲游虎丘云,家家恕斋字,户户雪窗兰。春来行乐处,只说虎丘山。盖谓其吴下游赏,动辄必登千人石,一时争尚班恕斋所作字及僧雪窗所写兰故也。”[3] 目前传世的雪窗兰画中最多的主题是“光风转蕙”,出自《楚辞·招魂》:“光风转蕙,泛崇兰些。”注云:“光风:晴日之风。转,旋动。泛:飘动。崇,即‘丛’之同音借字。广雅释诂:‘崇,聚也。’二句写晴日和风吹拂兰蕙,光影浮动。”[4] 可以用来表现高尚纯洁的君子形象,也很适合作为赠礼的画题。

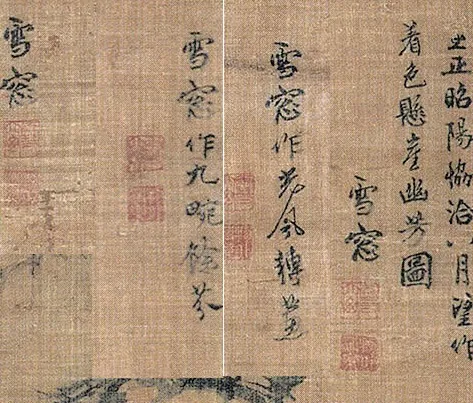

雪窗最广为人知的,是藏于宫内厅三之丸尚藏馆的四幅《兰竹图》(图1)[5]。虽说雪窗以墨兰闻名,但这四轴画作却并非水墨画,而是水墨与浅设色之作。兰叶采用墨色和花青,兰叶采用浅暖色,兰花中还用白色点出花蕊。画中的款识从右到左为:“至正昭阳协洽八月望作着色悬崖幽芳图 雪窗”“雪窗作光风转蕙”“雪窗作九畹余芬”“雪窗”(图2)。此处的“昭阳协洽”来自《尔雅·释天》中载“(太岁)在癸曰昭阳……在未曰协洽”[6] ,即癸未年(1343)。画题中的“九畹余芬”出自《楚辞·离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。”“九畹”与“百亩”均为多义。[7]“余芬”则是残留的香气,比喻传留后世的美德懿行。

图 1 ˉ 兰竹图 ˉ 绢本墨画淡彩 ˉ 106cm×45.5cm×4 ˉ 雪窗 ˉ 至正三年(1343)ˉ 宫内厅三之丸尚藏馆藏

图 2 ˉ 雪窗《兰竹图》的题款

此外,雪窗兰中的多种四字画题可能与南宋禅画有一定的关联。南宋禅师石溪心月在大梅山与无准师范同游,曾在“墨梅一题序”中载花光和尚之墨梅十题为:“悬崖放下、绝后再苏、平地春回、淡中有味、一枝横出、五叶联芳、高下随宜、正偏自在、幻花灭尽、实相常圆。”这些墨梅画题是“托物显理,借位明功,形容禅家流工夫”。[8]虽然雪窗画兰未必是做禅家工夫,但画出各种姿态的兰并赋名,如“悬崖幽芳”等,可能是这一路墨花禅画的余韵。

从构图来看,四幅《兰竹图》有内在的相连特点。右边的两幅以石、兰、竹元素的组合为中心,画面的下方则露出一角地面。兰叶采用水分较多的花青和墨画成,显得柔软飘逸。第二幅中最上方的枝条则采用快速的墨笔线条。兰叶也以一笔画成,石采用飞白皴出,与赵孟頫(1254—1322)之间的关系是显而易见的。不同之处是赵孟頫更注重笔法,对形的把握屈从于笔法更多,也不太关注墨色的变化。而雪窗的物象更为蕴藉,运笔更小心,尤其是对于石的画法,虽然同样出现了飞白,但笔法仍然为造型所服务,而非赵孟頫笔下的造型屈从于为笔法的概念。左边的两幅中,“九畹余芬”与“光风转蕙”之上都有枯枝,最后一幅“雪窗”款中画出了蔷薇枝,但并非用没骨法而是用双钩法画成,其上同样用双钩法画出果实和树叶。

从落款和钤印来看,雪窗的特点较为稳定,书风受赵孟頫影响,亦能看到智永行楷书的特点,较为优美流畅。“雪窗”二字分开书写,“雪”字第一横画往往向右下倾斜,下方横画则向右上倾斜。题识中字与字并不相连,仅有“光风”二字连写。钤印为“雪窗”朱文方印和“物外清乐”白文方印。这样的特色也体现在雪窗其他的兰画中。

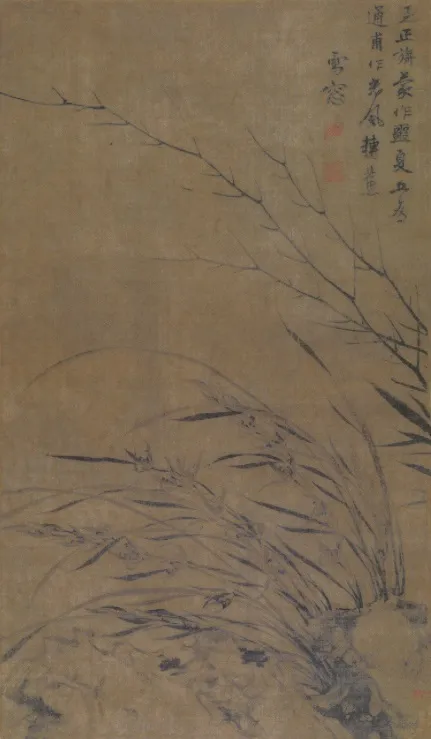

另一件有落款的雪窗墨兰图,是西雅图艺术博物馆所藏的画于两年后的《光风转蕙图》(图3,Orchids Bending in the Wind)[9]。右上方有雪窗的题款:“至正旃蒙作噩夏五为通甫作光风转蕙。”钤“雪窗”朱文方印,“物外清乐”白文方印。此处的“旃蒙作噩”来自《尔雅·释天》中载“(太岁)在乙曰旃蒙……在酉曰作噩”[10]。即乙酉年(1345),也就是雪窗在承天寺时期。上方是与东京国立博物馆的“光风转蕙”同样的枝条,下方为兰石,但西雅图本没有出现石下的墨竹,且画面较雪窗其他的画作略短,如王耀庭先生所提到的,不知是否有裁切的可能。[11]与西雅图本为同一时间所画的,有个人所藏的《兰石图》(图4)[12],画面右边有题款云:“至正旃蒙作噩夏五为息庵作。”在石的下方画出了草与陂陀,石上生长着飘逸的兰花和荆棘,石的上方则为墨竹。相比1343年的《兰竹图》,有去姿媚而添苍劲之感,若将此图和西雅图本比较,后者的构图确实有不全之感。

图 4 ˉ 兰石图 ˉ 绢本墨笔 ˉ 97.2cm×54.5cm ˉ 雪窗 ˉ 至正五年(1345)ˉ 个人藏

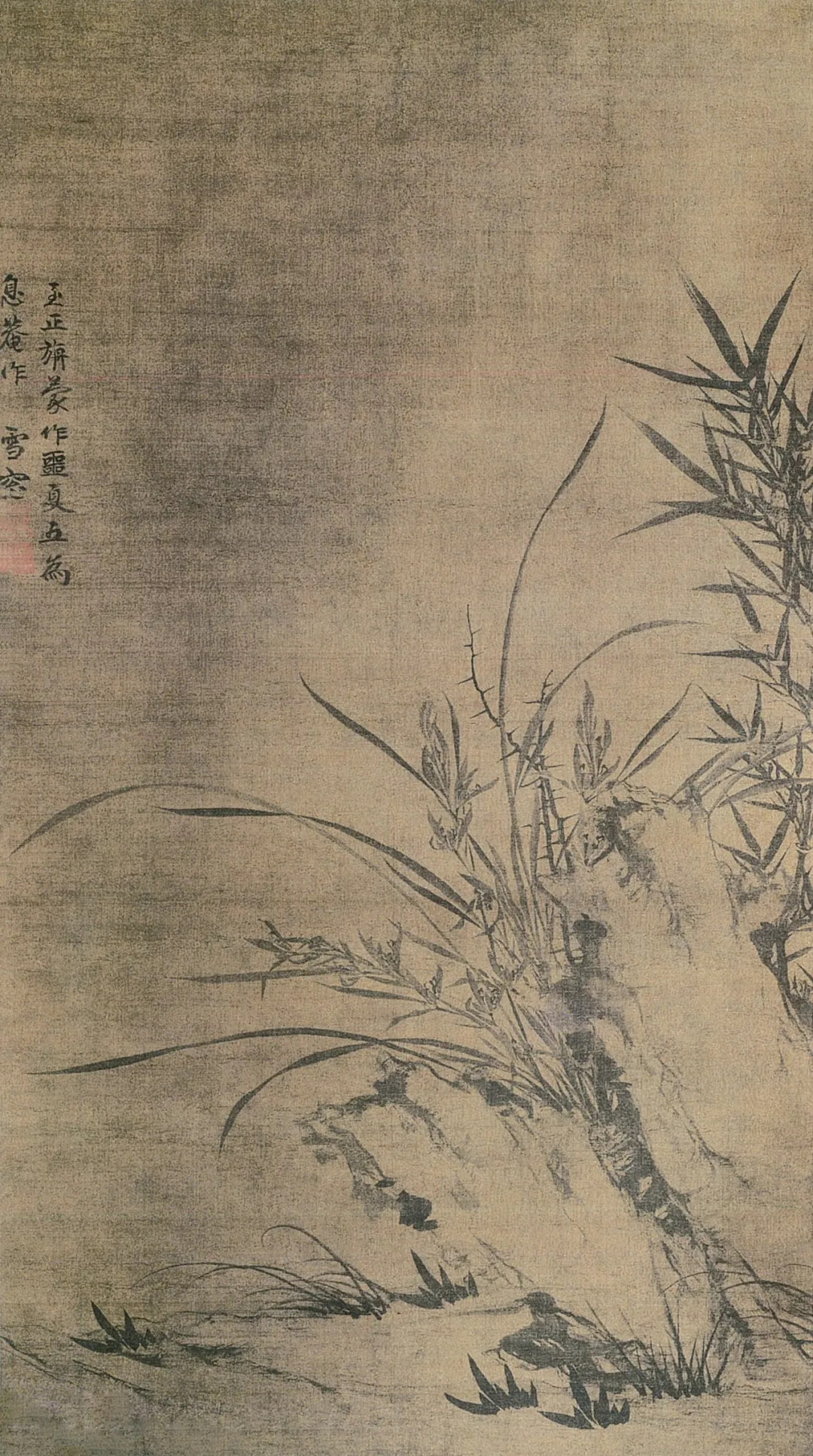

同样题为“光风转蕙”的还有个人收藏的《墨兰图》(图5)[13],上方为枯树与丛竹,下方为兰石,地面则生长着草,草叶的画法与《兰石图》十分相似,但这件作品无论是笔法还是题款都相对逸笔草草,似为匆忙之作。同样钤“雪窗”朱文方印,“物外清乐”白文方印。从图式而言,目前能看到的“光风转蕙”基本一致,从上到下为枯木、兰石到陂陀的组合。

图 5 ˉ 墨兰图 ˉ 绢本墨画 ˉ 70.2cm×37.2cm ˉ 雪窗 ˉ 元代 ˉ 个人藏

第三件有“光风转蕙”题名的是一套藏于九州国立博物馆的对幅《兰图》(图6)。[14]左幅题款为“雪窗作光风转蕙”,钤“雪窗”朱文方印,“物外清乐”朱文方印。右幅题款为“雪窗作悬崖双清”,钤“雪窗”朱文方印,“物外清乐”朱文方印。“光风转蕙”上方为墨竹,其下为兰石和生长于地面的草,同样为三段式构图。右幅“悬崖双清”的构图与东京国立博物馆的“悬崖幽芳”几乎一样,画面左侧伸出的石上生长着墨竹及倒悬的墨兰,其下的对角有暗示地面的石块。双幅上方有玉几约翁的题跋。“光风转蕙”题为“曾入燕姬梦,难招楚客魂。倚阑看不足,相对与谁论。玉几约翁题”。钤“妙喜六世”白文方印,“约翁”朱文方印。“悬崖双清”题为“乱石丛篁下,兰香叶正舒。是谁来感说,为吊楚三闾。玉几约翁题”。钤“妙喜六世”白文方印,“约翁”朱文方印。

图 6 ˉ《兰图》(对幅)ˉ 绢本水墨 ˉ 115.8cm×51.2cm(右幅)ˉ 116.3 cm×51.2cm(左幅)ˉ 雪窗 ˉ 元代 ˉ 九州国立博物馆藏

由以上可以得知,雪窗笔下的墨兰往往取自与兰相关的不同主题,但同一主题,如“光风转蕙”的物象和构图基本类似,从上到下都是木(竹)、石、兰、草,有较强的规律可循。黄小峰曾经讨论过郑思肖的墨兰可能存在批量制作的情况[15],这种情况在文献中也能得到佐证。如周亮工在《因树屋书影》卷一中载曾见过沈周所画的“忠孝卷”,葵数百本,萱亦数百本。[16]从雪窗的多幅兰画来看,当时绘制的量也并不在少数,可能作为交游的礼物或纪念品赠送他人。

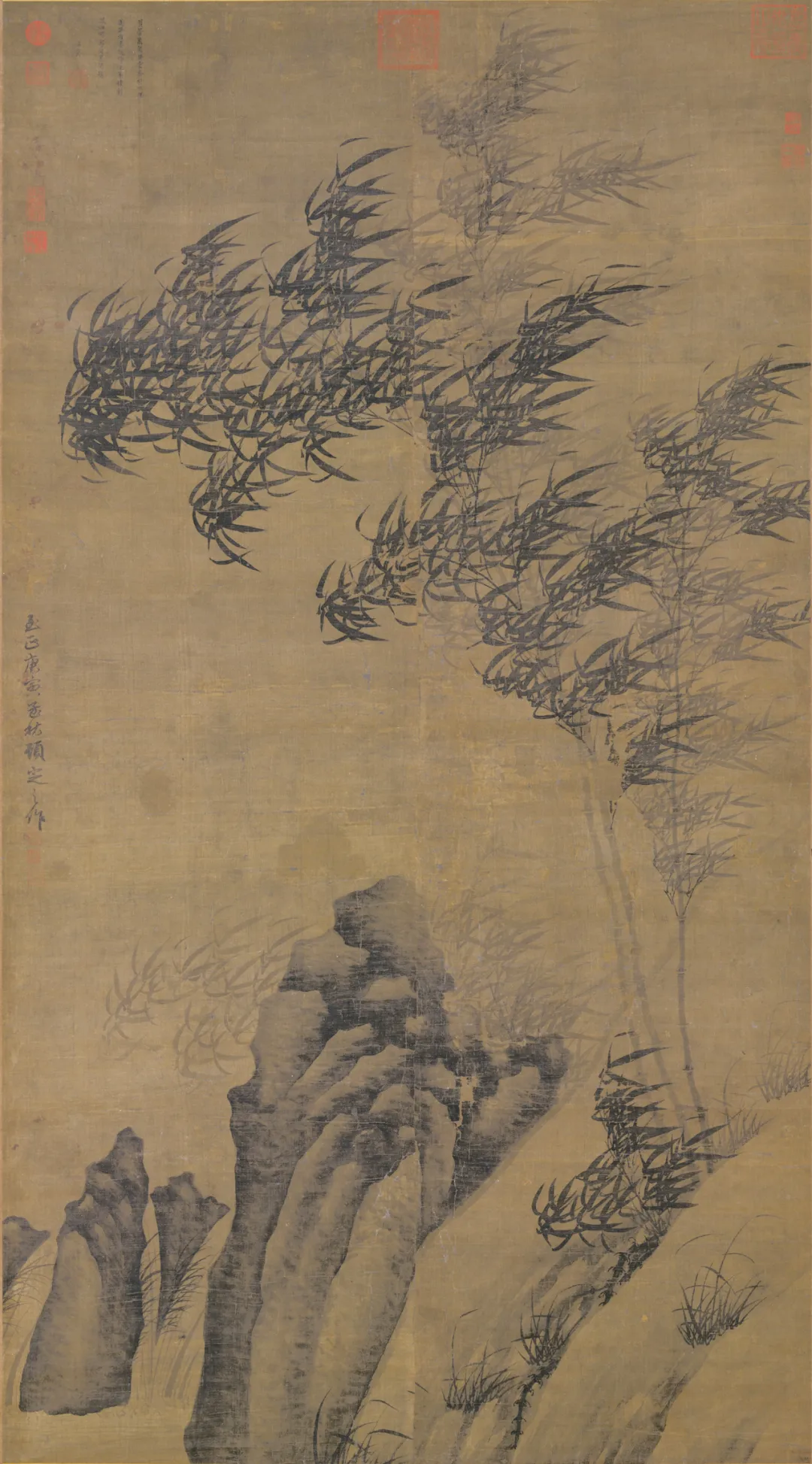

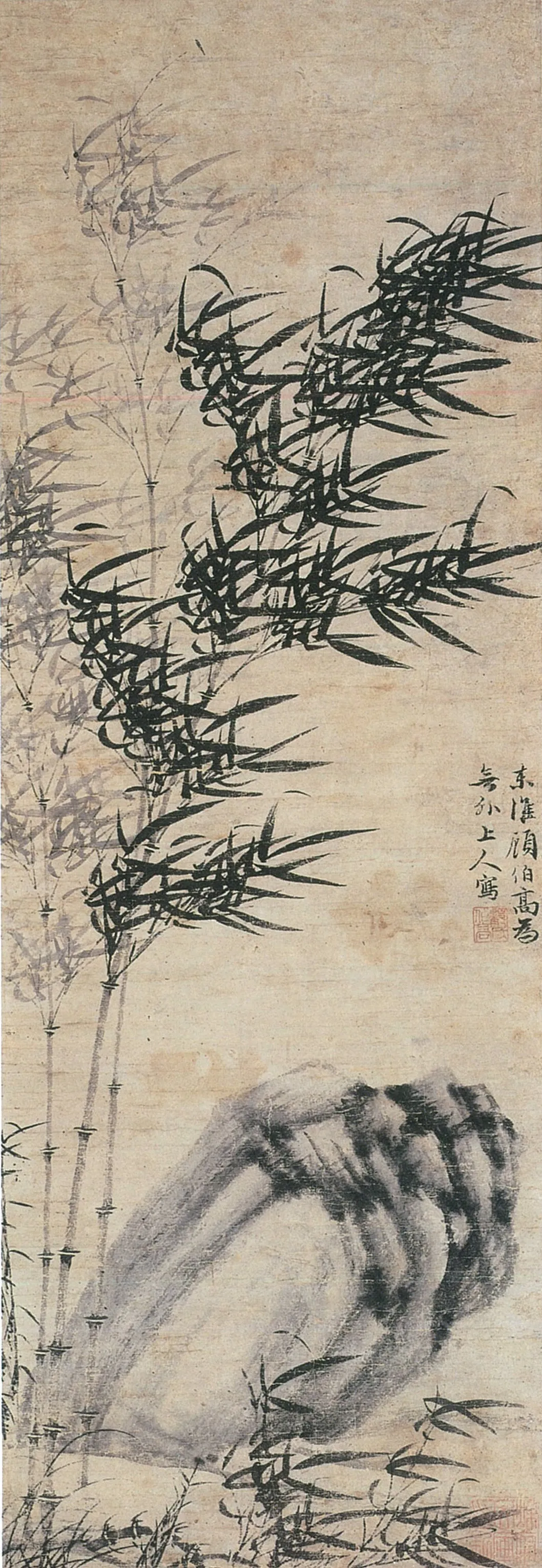

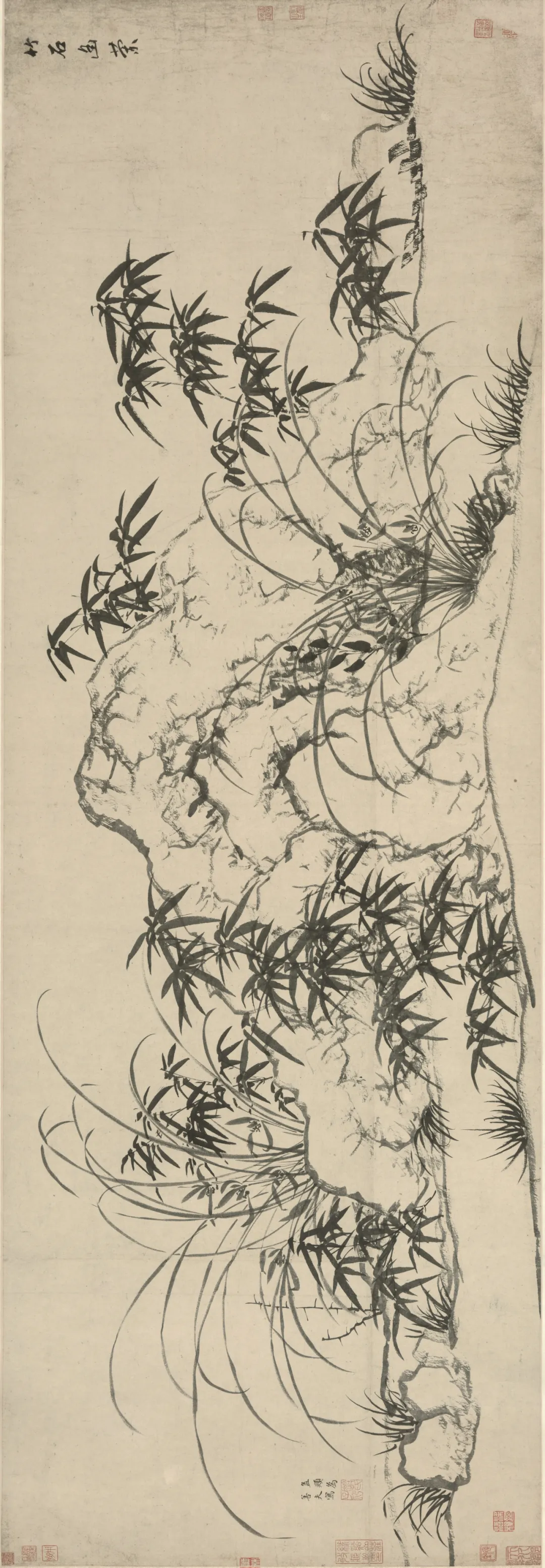

除了墨兰外,雪窗还画风竹等画题。克利夫兰艺术博物馆藏有雪窗的《风竹图》(图7),落款“雪窗”,钤“雪窗”朱文方印。这件画作由日本江户时代末期至昭和时代初期的大名、政治家、外交官、实业家浅野长勋(1842—1937)收藏,后流入美国克利夫兰艺术博物馆。画面左方有“雪窗”落款,上下各有“雪窗”朱文方印。这件作品也完全采用水墨画成,在画面的右边缘是兰花,中央被墨竹占据,下方的石采用干笔皴出飞白的视感。从构图和题款位置看,与东京国立博物馆《兰竹图》第四幅很接近,也有可能为四幅对之一。元代画风竹的名家还有顾安、顾伯高等(图8[17]、图9[18]);可见风竹也是当时流行的画题。虽然元代夏文彦曾在《图绘宝鉴》卷五中提到“僧明雪窗画兰,柏子庭画枯木菖蒲,止可施之僧坊,不足为文房清玩”[19]。但可以品出雪窗相比牧溪、玉涧,甚至与其相提并论的柏子庭这样的自成一体的禅画家,更为贴近时代气息,且雪窗的风竹更有弧线的动感,应是来自兰画的影响。

图 7 ˉ 风竹图 ˉ 绢本墨笔 ˉ 77.6cm×45.7cm ˉ 雪窗 ˉ 元代 ˉ 克利夫兰艺术博物馆藏

图 8 ˉ 平安磐石 ˉ 绢本墨笔 ˉ 186.8cm×103.8cm ˉ 顾安 ˉ 元代 ˉ 台北故宫博物院藏

图 9 ˉ 墨竹图 ˉ 纸本墨笔 ˉ 90.4cm×31.2cm ˉ 顾伯高 ˉ 元代 ˉ 个人藏

除了上述的挂轴式墨兰外,雪窗还留下一些小幅作品。密友李祁有“题僧雪窗画兰卷”:“予留姑苏时,雪窗翁住承天寺,日与予相往来,时达官要人往往求翁为写兰石,翁恒苦之。而余所得于翁者凡数幅,或时相过从焚香煮茶,辄取色纸为予作,摘奇缀芳小幅尤极潇洒可爱。”[20]由此可见雪窗画兰随手作小幅以赠友的情景。

这些小幅作品中也有“光风转蕙”画题,但构图与立轴有所不同。如布鲁克林博物馆藏有一件题为“光风转蕙”的小幅《光风转蕙图》(图10)[21]。墨兰与荆棘种植于陂陀之上,右边有墨竹,地上有草叶。实际上省略了挂轴式构图中的石。另一件小幅为个人所藏的《墨兰图》[22],画中墨兰向左倾倒,右边为飞白作石,但这件图中没有出现荆棘和墨竹。东京国立博物馆所藏的福冈藩主黑田家传来的“唐绘手鉴”中也藏有一件小幅无款的《墨兰图》(图11)[23],兰的根部浓墨画出草叶,被归于雪窗名下。

图 10 ˉ 光风转蕙图 ˉ 纸本水墨 ˉ 39.7cm×63.6cm ˉ 雪窗 ˉ 元代 ˉ 布鲁克林博物馆藏

图 11 ˉ 墨兰图 ˉ “唐绘手鉴”60 幅中 1 幅 ˉ 雪窗 ˉ 元代 ˉ 东京国立博物馆藏

二、雪窗兰画的传承和影响

古代擅长画兰的名家,有宋代吴元瑜、苏轼、杨次公、花光和尚、米芾、任谊等,但均无作品流传。大都会艺术博物馆藏有马麟《兰花图》册页(图12)[24],北京故宫博物院藏有《秋兰绽蕊图》册页[25],均为双钩设色画,与雪窗的兰画风格迥异。

图 12 ˉ《兰花图》册页 ˉ 绢本设色 ˉ 26.5cm×22.5cm ˉ 马麟 ˉ 南宋 ˉ 大都会艺术博物馆藏

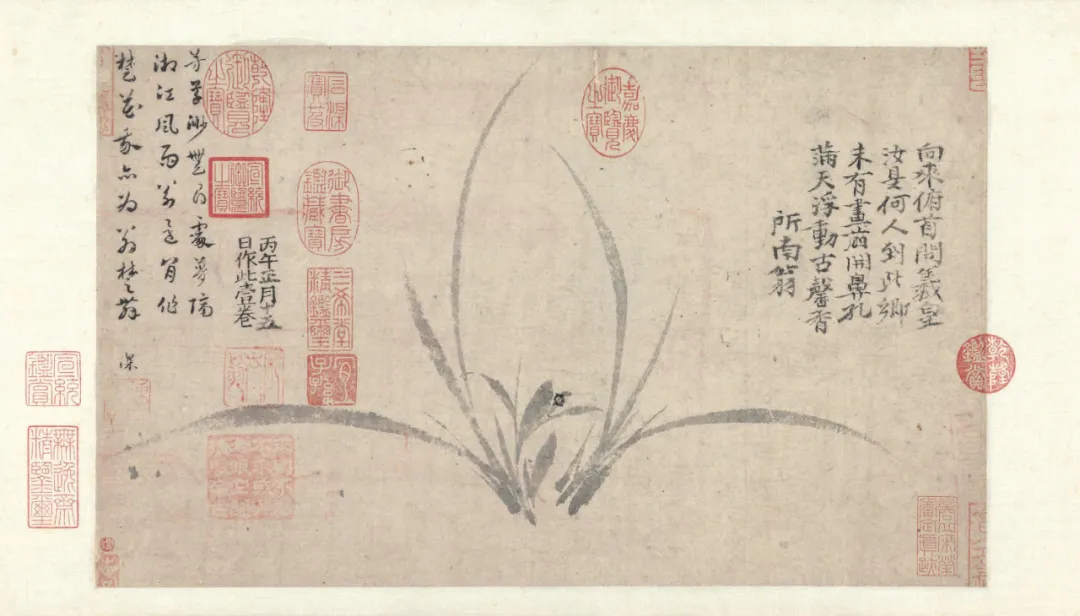

至南宋后期墨兰图开始逐渐流行。目前有传世作品的墨兰画家,最早的有宋代晚期的赵孟坚(1199—1267前)有《墨兰图》卷传世[26]。此外郑思肖(1241—1318)也留下了广为人知的《墨兰图》卷(图13)[27]。元代早期的赵孟頫的兰画有《竹石幽兰图》(图14)等。但赵孟坚和郑思肖的兰更为逸笔草草,较少采用多种物象表现墨兰。直至赵孟頫画兰,方开始采用复杂的物象,这可能与他喜爱在多种不同的植物间变换笔法的倾向有关。如克利夫兰艺术博物馆所藏的赵孟頫《竹石幽兰图》中出现了石、竹、兰、草等多种物象,与赵孟坚和郑思肖的兰画相比,画面具有很强的层次感和图绘性。

图 13 ˉ《墨兰图》卷 ˉ 纸本水墨 ˉ 25.7cm×42.4cm ˉ 郑思肖 ˉ 南宋 ˉ 大阪市立美术馆藏

图 14 ˉ 竹石幽兰图 ˉ 纸本水墨 ˉ 50.9cm×147.8cm ˉ 赵孟頫 ˉ 元代 ˉ 克利夫兰艺术博物馆藏

与赵孟頫的兰画相似,雪窗的兰画往往采用几种基础物象的组合,即兰、石、竹、荆棘、草叶,尤其是“光风转蕙”轴画,从构图到物象基本相类。元人也认为他画兰继承赵孟頫遗风,释大訢誉为:“百亩无香失旧丛,若为膏沐转光风。赵家三昧吴僧得,未觉山人鹤帐空。”[28]王冕 (1287—1359)有《竹斋集》,其中有《明上人画兰图》:[29]

吴兴二赵俱已矣,雪窗因以专其美。不须百亩树芳菲,霜毫扫动光风起。大花哆唇如笑人,小花敛媚如羞春。翠影飘飘舞轻浪,正色不染湘江尘。湘江雨冷暮烟寂,欲问三闾香无迹。忾慷不忍读《离骚》,目极飞云楚天碧。

从物象的多元组合来看,雪窗确实与赵孟頫更为接近。如赵孟頫的画中往往有三种以上的物象,兰、竹、石、荆棘、木、草,这些物象也是雪窗画中常见元素。此外,雪窗的题款书风为赵孟頫一系,这也体现了赵孟頫的影响。

然而人们一般较为注意雪窗与赵孟頫兰画的传承和相似,很少有人提及差异,笔者以为,具体而言存在两处较大的不同。

首先,赵孟頫将对篆隶与飞白笔法的品味应用于木竹石画中,广为人知的即有题于北京故宫博物院所藏的《秀石疏竹图》的“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。若也有人能会此,方知书画本来同”。当时还有画僧温日观将草书笔法应用于墨葡萄画中,书法入画在元初蔚然成风。[30]但雪窗则进一步发展赵孟頫并未详论的画兰笔法,将其总结为以小笔起伏作兰叶,并进一步发展了墨法,即一笔中有破墨,画出中浅两旁浓的视感。从这一点来看,他是继承赵孟頫,又使书法笔法再度回归图绘的画家。传雪窗有《画兰笔法记》,他的画兰法的大旨也载于《至正直记》卷二“画兰记”中:

予记至正辛巳秋(1341)过洮湖上,忽遇邻人郎玄隐来访。玄隐幼为黄冠于三茅山,善画兰,得明雪窗笔法,因授于予曰:“画兰,画花易,画叶难。必得钱塘黄于文小鸡距样笔,方可作兰。用食指擒定笔,以中指无名托起,乃以小拇指划纸,衬托笔法挥之。起笔稍重,中用轻,未用重,结笔稍轻,则叶反侧斜正如生。有三过笔、有四过笔,叶有大乘钓竿,小乘钓竿,皆叶势也。花或上或下,叶自下而上,花干自上而下,盖取笔势之便也。毫须破水墨,则叶中色浅而两旁稍浓也,忌似鸡笼,忌似井字,向背不分。花有大小驴耳、判官头、平沙落雁(平沙落雁势,画薄花也)、大翘楚、小翘楚诸形,茅有其颖,发箭诸体。”盖兰谱也。壬辰(1352)毁于寇,今略记此仿佛于上云。[31]

通过将笔法融入图绘,雪窗能够画出被风吹动的向背兰叶,正如“若为膏沐转光风”“霜毫扫动光风起”即“光风转蕙”这样的画题,这是赵孟坚和郑思肖没有做到的,也是赵孟頫等前人没有去画的。造成的视觉感受,即雪窗将笔法回归图绘并引入墨法,注重对兰叶飘举起伏的表现,而赵孟頫的笔法更为快速和肯定,更有书法性,因此其兰叶的柔软飘举视感不如雪窗,往往呈现一种C字的弧线形。墨法则更为简约,也就是“写”。而上海博物馆所藏的《兰石图》(图15)、克利夫兰艺术博物馆所藏的《竹石幽兰图》都是类似的作品。

图 15 ˉ 兰石图 ˉ 纸本水墨 ˉ 44.6cm×33.5cm ˉ 赵孟頫 ˉ 元代 ˉ 上海博物馆藏

其次,从传世的作品来看,雪窗进一步扩展了兰的形态和画题,如“光风转蕙”“悬崖幽芳”等,画出兰在风中和倒悬的形态,对明人的兰画造成了很大的启发。更本质化的是雪窗对兰画的理解,他往往将画题与《楚辞》联系起来,以象征君子高尚纯洁的心灵,赵孟頫的兰竹石类水墨画关注笔法,其中隐含着某种文人的象征意义,但可能出于现实的考虑,并没有直接传达《楚辞》的文学意象。

雪窗兰在元代名气很大,学其画的有释宗莹。《佩文斋书画谱》卷五十四载:“释宗莹,字仲默,画兰蕙竹石,亚于雪窗。”[32]还有一位叫无诘的僧人学雪窗,李祁有《题无诘兰石》中就说:“今日却逢无诘画,町畦全似雪窗翁。”[33]虽然夏文彦认为雪窗之作“不足为文房清玩”,其兰画的传承在后世也有所延续。到了明代万历年间(1573—1620),高濂在《遵生八笺》卷十五“论画”中曰:“元画如王、黄、二赵(子昂,仲穆),倪瓒之士气,陈仲仁、曹知白、王若水、高克恭、顾正之、柯九思、钱逸、吴仲圭、李息斋、僧雪窗、王元章、萧月潭、高士安、张叔厚、丁野夫之雅致。”[34]将雪窗纳入元画传承的源流中。从历代题画诗看,明代仍有雪窗兰流传,如元末明初诗人张以宁(1301—1370)有《题雪窗画兰》《题雪窗蕙兰同芳图》。[35]就雪窗兰在明清的传承而言,明清人在画墨兰时,一般提到学赵孟頫画法,或是进一步追溯到赵孟坚,向上差配古人,很少有画家直言学习雪窗。罗建新曾注意到这一点,提出雪窗兰画实际上可能影响了僧坊之外画史的走向,笔者同意此观点。[36]事实上雪窗的兰画图绘性较强,非善画者难以学成。笔者以为如文徵明(1470—1559)和马守真(1548—1604)等画兰名家笔下的墨兰,均受到雪窗潜移默化的影响。

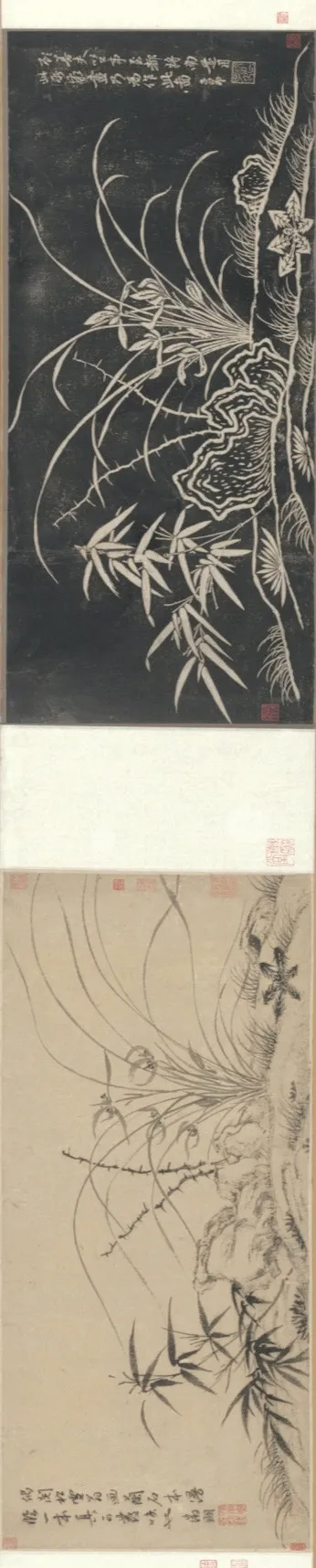

一般认为文徵明兰画学赵孟頫,这样的观点是有所依据的。北京故宫博物院藏有《临松雪兰石》卷(图16)[37],是文徵明临摹昆山陶姓人士挖出元代顾信所刻《乐善堂帖》帖石的拓本。文徵明题款云:“偶阅赵松雪画兰石本,漫临一本,真可发笑也。徵明。”王连起先生认为赵孟頫的兰竹采用清轻虚婉内蕴的行书笔意,而文徵明兰虽然保持了元人的从容幽雅,但隐逸清雅之气淡化许多,此后陈淳、周之冕和陈元素更淡化清雅气息,甚至采用大草和狂草笔法。[38]文徵明《临松雪兰石》卷是根据拓本所画,笔法仍然体现自身特色,兰叶远比原作更为飘逸柔和。

图 16 ˉ《临松雪兰石》卷 ˉ 纸本墨笔 ˉ 28cm×62cm ˉ 文徵明 ˉ 明代 ˉ 北京故宫博物院藏

王连起先生的这一印象,可能来自文兰中各种形态集于一炉,以及长卷中各色物象的集中,整体格调不如元人清雅。文徵明另一画兰代表作是藏于北京故宫博物院的7.3米长的《兰竹图》卷。[39]其上用墨笔绘制了各种形态的兰、石、竹和荆棘,并在局部营造了流水景致,体现兰的高洁雅致。流水令人想起元代黄溍的《题明公画兰》诗:“吴僧戏笔点生绡,袅袅幽花欲动摇。梦断楚江烟雨外,秋风滦水暮潇潇。”[40]其中有一画面即为如“悬崖幽芳”的倒悬兰。文徵明在卷后题跋中写道:

余最喜画兰竹,兰如子固、松雪、所南,竹如东坡、与可及定之、九思,每见真迹辄醉心焉。居常弄笔,必为摹仿。癸卯夏坐卧甚适,见几上横卷纸颇受墨,不觉图竟,不知与子固、东坡诸名公稍有所似否也。亦以征余兰竹之癖如此,观者勿厌其丛。徵明题于玉罄山房。

前钤“停云”朱文椭圆印,后“文徵明印”白文方印,“衡山”朱文方印。

题跋中提到的子固(赵孟坚)、松雪(赵孟頫)、所南(郑思肖)、东坡(苏轼)、与可(文同)及定之(顾安)、九思(柯九思),很明显举出宋元画史中兰竹名家,但也是泛论。文徵明曾在前述赵孟坚《墨兰图》后题:“高风无复赵彝斋,楚畹湘江烂漫开。千古江南芳草怨,王孙一去不归来。彝斋为宋王孙,高风雅致,当时推重。比之米南宫其画兰亦一时绝艺云。癸丑(1553)腊月徵明题。”推重赵孟坚宗室身份并遐思高洁风致,这是文人题跋中常见之笔。再看文徵明的《竹兰石》卷[41],有两段分别为风中兰和倒悬兰。“文兰”最显要的特征是长而柔软的兰叶,而这样的画法与赵孟頫不尽相同。前述学习雪窗的释宗莹曾有《悬崖双清图》(图17)流传于日本,[42]即营造了倒悬兰竹的物象,此类源头应来自雪窗一脉。

图 17 ˉ 悬崖双清图 ˉ 仲默宗莹 ˉ 藏地不明

明末清初,有长于画兰的女性画家马守真。《列朝诗集小传》“闰集”中载:“马姬,名守真,小字玄儿,又字月娇,以善画兰,故湘兰之名独著。”[43]据李湜研究,她的兰画有北京故宫博物院的《兰竹石图》卷、《兰竹图》扇、《兰竹石图》扇、《兰竹图》扇、《兰花图》卷、《兰竹水仙图》,上海博物馆的《兰竹湖石图》等。[44]李湜指出,如将马守真《兰竹石图》与北京故宫博物院所藏的文徵明《兰竹拳石》卷(即为上文之《兰竹图》卷)等相比,画兰叶有笔墨的相通之处,通过笔的提按变化,表现出叶片的翻转、舒展与折合;线条在一气呵成的运笔中,形成粗细变化,这种变化是渐变;通过贴近物态的行笔走线,显现出兰叶飘逸洒脱的风致和自然形态之美。[45]笔者以为李湜这一对笔法的观察颇为透彻。这种表现方法更接近雪窗的笔法,而非赵孟頫之法。姜绍书《无声诗史》卷五中载:“(马守真)能画兰竹,兰仿赵子固,竹法管夫人,俱能袭其余韵。”[46] 这样的说法仍然是向上差配古人。

北京故宫博物院所藏马守真的《兰竹石图》扇页[47],正如雪窗小幅兰画,出现竹、石、兰、草等物象,兰叶相比赵孟頫的更为悠然飘举。落款为“甲午(1594)中秋日写,湘兰马守真子”。钤“湘兰”白文方印,“守真玄玄子”朱文方印。日本京都万福寺的书画禅册页中藏有一幅马守真的《墨兰图》扇[48],采用金笺而墨色较润,画丛兰生长于石旁,其下为草叶。兰叶同样柔软舒展,颇有雪窗意味。款云:“庚子(1600)冬日为汉五长兄写。湘兰马守真。”同样钤“湘兰”白文方印,“守真玄玄子”朱文方印。

如果看江户时代狩野养信(1796—1846)所摹的雪窗《兰竹图》(图18),可见其小幅兰竹的情况。画家同时临摹了元人韩玙、严威、薛泰、傅亨和傅贞的题跋及“雪窗”款。其兰叶飘举,倚石并竹,是历代小幅兰画共通的样式。此幅大致有所本,体现雪窗兰在元代的影响亦已波及北方士人,传播范围不囿于江南,类似的小幅兰图格式清雅,为后世所承袭。

图 18 ˉ 摹雪窗《兰竹图》ˉ 江户时代 ˉ 狩野养信(会心斋)ˉ 东京国立博物馆藏

要注意的是,文徵明和马守真的兰画并非直接承袭雪窗,而体现的是对画史中的雪窗余韵的无意识继承。文徵明的兰画与雪窗有所不同的是,很少画风中兰,喜画对称植于地面、兰叶飘动的造型;兰竹的组合中竹占的位置相比雪窗更大,可谓“兰竹并列”。尤其是画兰长卷,各种兰叶竹枝互相接触,显得略为烦琐。而雪窗则主要画兰蕙、竹及其他物象为兰之陪衬。马守真的兰画与雪窗存在差异的是,首先马守真画兰,几乎不画蕙,而雪窗以“光风转蕙”知名;马守真另有一路双钩画法,应非自雪窗而出;此时的扇面画多用笺纸,墨色润泽,具有女性柔和视感。

台北故宫博物院藏有一开恽寿平(1633—1690)的《雪窗画法》(图19)[49],同样是在笺纸上以淡墨着色画叶片飘向一侧的风中兰和荆棘,款云:“春夜薄醉学雪窗画兰法。寿平。”钤“寿平”白文方印。最接近雪窗画意的是大弧线的兰叶飘举与墨色变幻,对雪窗兰的关注和承袭,恽寿平确为花鸟大家而能继承精要,此画亦可视为雪窗余韵的显现。

图 19 ˉ《雪窗画法》扇面 ˉ 纸本墨笔淡彩 ˉ 16.4cm ×49.4cm ˉ 恽寿平 ˉ 清代 ˉ 台北故宫博物院藏

三、雪窗兰对日本的影响

元代居住于苏州一带的郑元祐有诗《题夷僧写兰卷》,其中有“九畹春风种华玉”“老禅担簦东入吴”,可见当时吴中一带日本僧人受中国画影响作兰画。[50]日本禅师顶云灵峰在14世纪到访苏州,雪窗的水墨画技艺随之传到了日本,对此时的日本水墨画形成很大的影响。室町时代的《君台观左右帐记》中载:“僧明雪窗,画兰柏。”[51]在《日本美术画报》五编卷六(1898年12月25日)曾刊出雪窗名下的《兰》[52],即为顶云灵峰自称得于雪窗的礼物,其上有题款:

沅水兮清泠泠,沣草兮碧青青。我或吟兮为独醒,胡淹留兮于苏城。至正戊子(1348)春配于雪窗墨妙,远寄用堂法兄老师,以为清玩者也。寓中吴北山眷末灵峰。

其后还有宝华文信为用堂所书之跋:

白石丛篁照紫苔,好华无数为谁开。系船三日湘江上,爱杀幽香月夜来。宝华文信为用堂题。

从顶云的题跋来看这件作品由雪窗处直接获得并赠予用堂。此后再由宝华文信再为用堂题诗一首。顶云灵峰属于临济宗大鉴派,法讳灵峰,道号顶云。是清拙正澄的亲传弟子。入元后随侍雪窗普明,学习了雪窗的画兰法。[53]海老根聪郎曾在其论文中提到,顶云曾临摹雪窗的《悬崖双清图》,即九州国立博物馆所藏《兰图》对开中的左幅。[54]此处的宝华文信可能为释文信。《草堂雅集》卷十四载文信:“字道元,永嘉人。幼颖悟,不喜尘俗,遂出家从浮图氏。既悟禅旨,兼通儒老。善属文,诗尤清峭,不为时俗声。住石湖宝华禅寺,每与谈诗,令人洒去尘想。”[55]石湖也在苏州一带,顶云可能在随侍雪窗时与文信交游并延请题跋。

日本方面学习雪窗兰的画家有铁舟德济(?—1366)。铁舟属于临济宗梦窗派,法讳德济,道号铁舟。他曾入元向庐山圆通寺的竺田悟心参禅,赴开先寺向古智庆哲参禅并掌藏主,赴金陵保宁寺随侍古林清茂,后升进后堂首座,沐浴宗风并得其神髓。还向南楚师说、江月正因参禅。归日之后在天龙寺梦窗疏石会下担任秉拂,此后接法梦窗疏石,法嗣有华溪梵英、象外集鉴,与义堂周信、春屋妙葩、乾峰士昙、此山妙在交友,与东陵永玙是师友关系。同时也被认为是画兰的名手,并被元顺宗赐号圆通大师。目前在日本至少存世有4幅《兰石图》。[56]

另一位长于兰画的是玉畹梵芳(1348 —?),他也是临济宗梦窗派,法讳梵芳,最初道号为玉桂,后改为玉畹。他年幼时在南禅寺龙华院跟从春屋妙葩,后在瑞泉寺受到义堂周信指导诗文。应永十二年(1413)三月受幕府之命担任南禅寺的住持,但隐逸之志未改。1420年潜入林下,不知所终。他留下了多件《兰蕙同芳图》《兰石图》《兰竹图》等,藏于日本的美术馆或私人手中。[57]

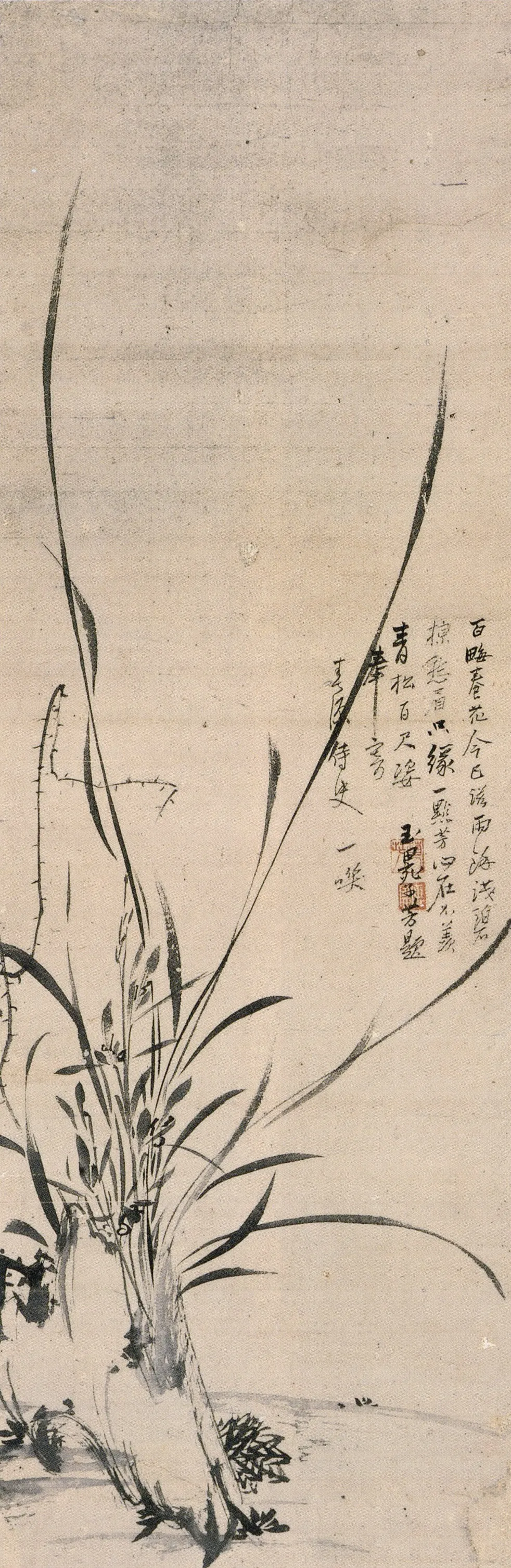

从传世的作品来看,铁舟和玉畹都学到了雪窗的物象的造型与组合特色,但在笔法的营造上则存在较大的差距,尤其是石之飞白、兰叶之飘举及墨法的灵动未得雪窗之神髓,反而非常接近前述释宗莹的《悬崖双清图》。如大都会艺术博物馆藏有铁舟《兰竹石图》(图20)[58],其上题有“楚江千万里,一别所思多。为问幽兰下,国香二若何。自题”。钤“铁舟”白文方印。但从书法和物象的运笔而言,较多得其形而非其神。玉畹梵芳曾作《兰石图》一幅(图21)[59],现藏于京都鹿王院。以更为奔放的墨笔画石、兰、草和荆棘,整体的构图仿佛是将铁舟继承雪窗的兰石图加以拉长的结果,甚至还画出了地平线。并题云:“百亩春花今已落,雨海浅碧掠愁眉。只缘一点芳心在,不羡青松百尺姿。玉畹梵芳题。春源侍史一笑。”钤“梵芳”朱文方印,“玉畹”白文方印。

图 20 ˉ 兰竹石图 ˉ 纸本水墨 ˉ 72cm×36.8cm ˉ 南北朝 ˉ 铁舟德济 ˉ 大都会艺术博物馆藏

图 21 ˉ 兰石图 ˉ 纸本墨画 ˉ 98.2cm×32.1cm ˉ 南北朝至室町时代(14—15 世纪)ˉ 玉畹梵芳 ˉ 京都鹿王院藏

自18世纪末至19世纪初,江户的狩野派画家狩野伊川院荣信曾临摹东京国立博物馆所藏的雪窗《兰竹图》。他被认为以中国画为中心,通过研究古典绘画确立新的样式,刷新了江户狩野派的画风。根据东京国立博物馆所藏的《木挽町狩野による中国絵画模本目録》,[60]江户时代狩野派留下的雪窗兰画题的摹本尚有23件(共24件),赵孟頫虽然共有33件,但其中并没有兰画主题,可见在日本流传的兰画仍然以雪窗一系为主。

结语

夏文彦将雪窗之作看作“止可施之僧坊”,雪窗在画评中在一定程度上受其画僧身份所限,被历代名家所掩,不多见于文献与书写。笔者以为雪窗的兰画虽然看似是画史中的小插曲,但实际上应比一般认识中的评价更为重要。

首先,雪窗画兰的笔法看作是元代书法入画的上升式回归,在掌握了元初书法笔法的简约构型之后,雪窗笔下的墨兰进一步回到图绘,并保留了文人书画合一之气息。关键的是雪窗画兰不再囿于笔法,同时引入墨法,结合灵活的提按,画出具有生命力的风中兰、倒悬兰和飘举兰,这是其兰画的最重要特色,也是丰富了兰画题材的关键所在。雪窗甚至采用浅设色画兰,增加了视觉的愉悦感。

此外,雪窗的兰画包含丰富的物象和画题,如传世较多的“光风转蕙”在一定程度形成了固定的图式,便于重复创作。其画兰的意涵并不是深邃的禅义,而是取士人皆喜的《楚辞》文本,对后世形成了影响。虽然雪窗在中国画史中其名不扬,但直观地体现在画面中,如文徵明兰的婉转飘逸,马守真兰的淡雅柔和,恽寿平兰的婉转清淡,以及诸多兰竹图题跋中的楚辞文化和文人气节,均与雪窗兰有着密切的关系。

最后,若谈到“光风转蕙”一类的风中兰和“悬崖幽芳”一类的倒悬兰,更当以雪窗之作为经典,后世大多难以与其并肩。雪窗在日本以兰画知名,而日本自元代传入的墨兰画亦以雪窗之作为主并多有传承和模仿,具有不可忽视的东亚交流的画史意义。

注释:

[1]岛田修二郎:《雪窗刍议》,载《中国绘画史研究》,上海书画出版社,2020,第189—205页。

[2]《屈原所言的“兰”是我们所说的“兰花”吗——中国兰花起源考》(thepaper.cn)。

[3]顾嗣立编《元诗选 三集》,中华书局,1987,第720页。

[4]汤炳正、李大明、李诚、熊良智注《楚辞今注》,上海古籍出版社,1995,第229,230页。

[5]宫内庁三の丸尚藏馆编《日本と中国の美术: 16世纪までの名品から》,宫内庁,1995,図版26。

[6]郭璞注、邢昺疏《尔雅注疏》,收入阮元校刻《十三经注疏》,中华书局,1980,第2608页。

[7]同上书,第8、10页。

[8]CBETA 2024.R2,X71,no.1406, p.78b5-9 // R123, p.154a11-15//Z2:28, p.77c11-15.

[9]SAM Interactives (seattleartmuseum.org).

[10]郭璞注、邢昺疏《尔雅注疏》,第2608页。

[11]王耀庭:《西雅图读画记》,载《书画管见二集》,石头出版社,2022,第4页。

[12]大和文华馆编《元时代の絵画 モンゴル世界帝国の一世纪》,大和文华馆,1998,図版32。

[13]浙江大学中国古代书画研究中心编《元画全集》第4卷第1册,浙江大学出版社,2012,图版57。

[14]浙江大学中国古代书画研究中心编《元画全集》第4卷第2册,图版69。

[15]黄小峰:《拯救郑思肖——一位南宋“遗民”的绘画与个人生活》(中央美术学院艺术资讯网,CAFA Art Info)。

[16]周亮工:《因树屋书影》,张朝富点校.凤凰出版社,2018,第21页。

[17]元顾安《平安磐石》轴 (npm.gov.tw)。

[18]大和文华馆编《元时代の絵画 モンゴル世界帝国の一世纪》,図版30。

[19]近藤秀实、何庆先:《〈图绘宝鉴〉校勘与研究》,江苏古籍出版社,1997,第66页。

[20]李祁:《云阳集》卷九,载《景印文渊阁四库全书》第1219册,台湾商务印书馆,1986,第747—748页。

[21]浙江大学中国古代书画研究中心编《元画全集》第5卷第4册,图版128。

[22]浙江大学中国古代书画研究中心编《元画全集》第4卷第1册,图版58。

[23]ColBase (nich.go.jp).

[24]Ma Lin,Orchids,China,Southern Song dynasty (1127—1279),The Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org).

[25]《秋兰绽蕊图》页,故宫博物院 (dpm.org.cn)。

[26]赵孟坚《墨兰图》卷,故宫博物院 (dpm.org.cn)。

[27]“遗珠——大阪市立美术馆珍藏书画”:展件介绍(npm.edu.tw)。

[28]大訢:《蒲室集》卷六,载《禅门逸书 初编》第6册,明文书局,1981,第35页。

[29]王冕:《竹斋集》,寿勤泽点校.西泠印社出版社,2011,第215—216页。

[30]施錡:《元代温日观墨葡萄画中的“书画合一”之美》,载邹华主编《中国美学》(第14辑),社会科学文献出版社,2023,第193—209页。

[31]孔齐:《至正直记》,庄敏、顾新点校.上海古籍出版社,1987,第58—59页。

[32]孙岳颁等:《佩文斋书画谱》卷五十四,《四库全书》,《景印文渊阁四库全书》第821册,台湾商务印书馆,1986,第333—334页。

[33]陈邦彦选编《历代题画诗》,北京古籍出版社,1996,下册,第181页。

[34]高濂:《遵生八笺》,赵立勋校注人民卫生出版社,1994,第555—556页。

[35]陈邦彦选编《历代题画诗》,北京古籍出版社,1996,下册,第172、180页。

[36]罗建新:《僧坊之外:“雪窗兰”的士林流布及画史意义》,《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2020年第3期,第36—40页。

[37]文徵明《临松雪兰石》卷,故宫博物院数字文物库 (dpm.org.cn)。

[38]王连起:《文徵明〈临赵松雪兰石图〉考:兼谈文氏兰竹题材绘画》,《故宫博物院院刊》1993年第3期,第63—67页。

[39]文徵明《兰竹图》卷,故宫名画记 (dpm.org.cn)。

[40]陈邦彦选编《历代题画诗》,北京古籍出版社,1996,下册,第169页。

[41]文徵明《竹兰石》卷,故宫博物院数字文物库(dpm.org.cn)。

[42]海老根聪郎:《顶云霊峰について:禅宗画僧と文人墨戏》,载《铃木敬先生还暦记念中国绘画史论集》,吉川弘文馆,1981,図版1。

[43]钱谦益:《列朝诗集小传》,上海古籍出版社,1959,第765页。

[44]李湜:《谈明代女画家马守真画兰》,《文物》1991年第7期,第81页。

[45]李湜:《〈石渠宝笈〉著录马守贞〈画兰图〉卷考》,《故宫博物院院刊》2009年第4期,第59—60页。

[46]姜绍书:《无声诗史》,载《无声诗史·韵石斋笔谈》,华东师范大学出版社,2009,第106页。

[47]马守真《兰竹石图》扇页,故宫博物院 (dpm.org.cn)。

[48]中野弥吾:《文华聚芳:明末清初南画扇面类》,仏教芸术院,1921,図版29。

[49]清恽寿平画扇面,册,《雪窗兰法》(npm.gov.tw)。

[50]郑元祐:《侨吴集》卷二,载《景印文渊阁四库全书》,台湾“商务印书馆”,1986,第1216册,第446页。

[51]相阿弥:《君台観左右帐记》,帝室博物馆,1932,十页。国立国会図书馆デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1188095(参照2024-09-15)。

[52]雪窓《兰》,东文研アーカイブデータベース(tobunken.go.jp)。

[53]玉村竹二:《五山禅僧伝记集成》,思文阁出版,2003、第464页。

[54]海老根聪郎:《顶云霊峰について:禅宗画僧と文人墨戏》,载《铃木敬先生还暦记念中国絵画史论集》,吉川弘文馆,1981,第257、258页。

[55]顾瑛辑,杨镰、祁学明、张颐青整理《草堂雅集》下册,中华书局,2008,第1157页。

[56]玉村竹二:《五山禅僧伝记集成》,思文阁出版,2003年,473—474页。

[57]同上书,第112—113页。

[58]Tesshū Tokusai,Orchids, Bamboo, Briars, and Rocks,Japan,Nanbokuchō period(1336—92),The Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org).

[59]东京国立博物馆、州国立博物馆、日本经济新闻社编集《「京都五山禅の文化」展: 足利义满六百年御忌记念》,日本经济新闻社,2007,图版151。

[60]东京国立博物馆所藏木挽町狩野による中国画模本目録 (u-tokyo.ac.jp)。

(施錡,华东师范大学美术学院教授,博士生导师。)

作者:施錡