世界是个草台班子,哪有什么标准答案

“我们每个人都像货架上的罐头,高度同质,有个保质期——到了35岁,工作的保质期过了,就找不到工作了;到了40岁,婚姻的保质期过了,就找不到爱人。”——《世界作为参考答案》

《世界作为参考答案》

《世界作为参考答案》

《世界作为参考答案》的两位作者——华东师范大学紫江特聘教授刘擎、清华大学社会学系副教授严飞通过8次对话,探讨了文科教育、乡愁、内卷、旅行和反智主义等人们普遍焦虑的生活问题。

3月25日,严飞做客搜狐文化书房,与搜狐网总编辑王海涛进行对谈,体察当代人的迷茫和困惑,重建人与世界的真实连接,跳出社会规定好的框架,找寻生活更多选择。以下,为对谈实录:

王海涛(左)、严飞(右)

王海涛(左)、严飞(右)

王海涛:书名“世界作为参考答案”表达的是什么意思?

严飞:确实有读者说第一反应不知道这个标题怎么读。它的意思是在我们成长的道路上有太多所谓“正确的人生”“成功的人生”,非常格式化、标准化,是一条又一条规训好的道路。比如我家小朋友在学校里有标准坐姿,举手也有特定姿势,可为什么一定要标准?

我们的成长道路上有太多类似的问题,为什么大学毕业以后一定要找到一份稳定的工作?为什么不可以自由地选择GAP?25岁、26岁为什么一定要结婚?28岁、30岁为什么一定要生孩子?32岁为什么一定要生二胎......似乎如果大学毕业后没找到工作、没有考研、没有考公就是失败的人生。

如果我们遵循这一套“正确的”人生标准前进的话,我会觉得好无趣。我就想做一些自己特别想做、特别热爱的事情,但总会被社会的期待、父母的期待、朋辈的期待所束缚,仿佛自己的人生都被贴上了标签,已经被设置好,如果没有按照轨道去走就会被质疑、你的存在感就会被否定。

有一次我和刘擎老师在上海做活动,活动现场有个35岁左右的朋友说他特别喜欢读书,想做学术、申请博士。这时就会有来自朋辈、父母、社会的压力,说你35岁还要读书,这个时候不应该带娃吗?房贷还完了吗?这一切都是标准答案,是被规定的人生。

而“参考答案”的潜台词就是想告诉大家,人生没有标准答案,我们要去构建自己的人生道路,增加自己人生的选择权,特别是年轻的朋友。我们教辅书里的这些答案都是标准答案,但是我们希望生活在一个多元价值观的世界,有多元丰富的选择。

王海涛:上学的时候,考卷都有标准答案,走上社会就会发现人生是没有标准的。去年我开始看社会学,对“规训”这个概念有了一个理解。像刚才您讲的,小朋友上学其实就是在接受规训,没有上小学的时候特别活泼可爱,但是上学之后眼睛就会慢慢失去光彩。所以,教育可能就是一个规训的过程,学校告诉你这些课程必须学、必须考到多少分。年龄越来越大,他自己就知道如果考不上一个好高中将来会很麻烦,学校已经给他灌输了这种思想。

这本书序言里有一段话让我很有感触,“我们每个人都是货架上的罐头,高度同质化,还有个保质期。到了35岁工作的保质期到期了,过了就很难找工作了;到了40岁婚姻的保质期也过了”,这段话我估计会引起很多人共鸣,但我们怎么能够避免罐头化或者像一个罐头这样生活?您作为社会学家能不能给我们一些建议?

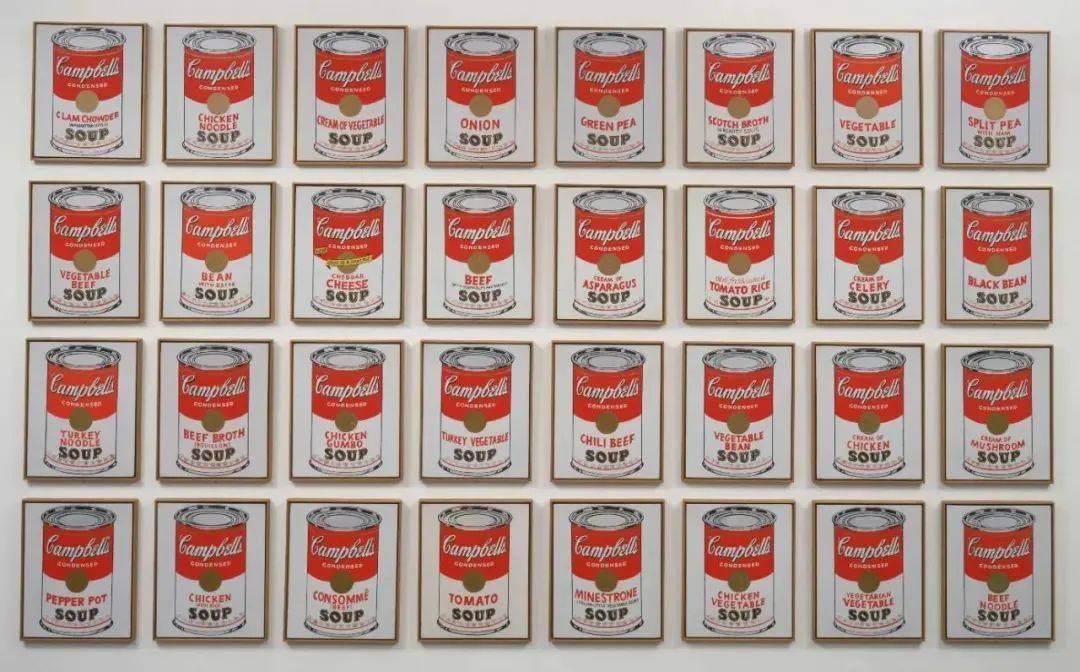

严飞:建议谈不上,我提出这句话的意思其实是受安迪沃霍尔的一幅画影响,这幅画叫《金宝汤罐头》。画里面都是一模一样的标准化罐头,统一的材质、统一的身高、统一的包装、统一的封面和同样的命运。

如果我们没有在保质期里把罐头打开吃掉,它过期后就变成垃圾了。有时我觉得人生也许就像罐头一样,被束缚在高度一致的罐头里,按照社会的保质期所规定的时间把这些罐头打开,然后发挥它的价值,成为“正确的”“成功的”人。但是如果打不开怎么办?我这个罐头就没用了吗?为什么罐头不可以有大有小、有胖有瘦,有不同品位、不同颜色、不同形状?世界上、生活中明明可以有很多不同的发展方向,我觉得这是让我很有启发的隐喻。

安迪·沃霍尔《金宝汤罐头》

安迪·沃霍尔《金宝汤罐头》

但怎样去破解罐头人生带来的遭遇或痛苦,我其实也没有标准答案。因为即使是我自己喜欢做的事情,也可能会产生痛苦,每个人都有自己的痛苦。我一直觉得无论我们处在人生的什么阶段,难免要被贴上标签,在或大或小的系统性困境里不断挣扎。

痛苦怎么办?我觉得很重要一点是:痛苦一定要被安顿。这样的安顿可能没办法从根本上解决痛苦,但只是短时间的也可以。比如我做社会学喜欢田野调查,在田野中和真实的人打交道,而不是待在书斋里跑数据,把数据模型做得绚丽好看,让数据在不同变量之间构成一个非常完美的解释。再怎么完美的解释都看不到真实的人,所以我的解决方案是把自己丢到田野当中,也带着学生一起,让他们暂时从高度内卷的GPA考核、考公考编中脱离出来。让人生当中有一点缝隙,看到别人的人生故事、和别人的人生故事串联在一起,看到一个丰富多彩的人间。

这几年我特别喜欢“人间”这个意象,喜欢看到一个生动的人间。生动的意涵不仅有笑容灿烂的、阳光开心的、正面向上的一面,同时也有悲伤、痛苦、消极、无解的伤痛,但是这些伤痛又蕴藏积累着迸发的力量。所以我们和对方交流时,对方其实也在慢慢进入我们的世界,这是互相吸收、看见与被看见、互相影响的过程,期间生命场会产生很多奇妙的互动。

王海涛:这个方法我觉得挺好,其实可以适用很多人。每个人都有所谓的焦虑、痛苦,但可能很多时候都是陷在自己的情绪小世界里。

严飞:对,我们可以从小世界里走出来,进入一个生活的、社会的大世界,在这个大世界里我们不用强烈要求自己去参加辅导班、培训班或者citywalk旅行团、买张机票到海外去看看。也许可以只是走进一个春天,看到路边有人唱歌我们就驻足为他鼓掌,看到路边有一个卖鲜花的老太太可以和她聊两句,我觉得这些都是人和人之间很好的互动。大家对世界有一些真实的接触,而不是一味沉迷于短视频、短剧里出不来。

王海涛:这本书里还提到“文科的价值”。最近我看到一个报道说有些大学在裁减文科,您在书里也提到过这种对文科的质疑并不是新现象,在日本、欧美都有过。我看了两个数据,复旦大学宣布将文科招生比例从百分之三四十降低到百分之二十,还有中国科技大学撤销英语等6个本科专业。您作为一个社会学者,对当下这个现象怎么看?

严飞:其实不仅是复旦大学或者中国科技大学这两所学校的单一现象,也不仅是中国当下正在发生的趋势,在世界范围都有一种文科“势弱”的情况,会有“文科是不是真的没用”的质疑和反思声音出现。

理论层面上,大家都说文科非常有用,同意它是“无用之用”。但是实际操作层面,大学好像并没有真正按照这样的方向教学。这本书里我们也提到了二战后日本的举措,日本学者有本书叫《“废除文科学部”的冲击》,追溯了二战后日本大学的发展中教育资源大多倾向给理工科。

《“废除文科学部”的冲击》

《“废除文科学部”的冲击》

为什么会出现这样的状态?因为二战后日本需要大力、快速地发展自己的国力,大学是很重要的一个维度,所需要的经费支持也很大。而经费又是一个衡量学校科研发展、科研实力的重要指标,能帮助学校很快提升国际排名,但是文科需要花很长时间慢慢发酵。

比如我们这本书出版后,也许其中的一些内容要点两三年、三五年甚至10年后再看还觉得有意思。但是当下大家会觉得一个哲学家、一个社会学家的聊天好像没啥用。我是社畜牛马,我需要马上解决一个很重要的问题,比如KPI怎么完成?马上要裁员了怎么保住我的工作?我是留在北京还是结束北漂?需要马上有一个实用的答案。但很多时候文科的价值和内涵不是当下能看到的,它不像经济效益的投入产出比、收益回报率这些肉眼可见。

文科是塑造我们个体心灵的价值,是塑造整个社会和时代精气神的价值。从这个角度出发的话,我特别支持复旦大学的一个民间校训——自由而无用。我是复旦大学毕业的,都说复旦大学改革后要培养干细胞式的人才,那岂不是变成了一个“不自由而有用”的螺丝钉式的人?嵌套在社会这台高速运转,高密度连接的大机器里我觉得好无聊,整个社会也会慢慢丧失掉一些有意思的话题。

我觉得社会的精气神很多时候来自个体的精气神,个体的精气神又来自我们在大学阶段接触到的这些“自由而无用”的价值,它是润物细无声渗透到我们灵魂深处的一些感动,这些感动实际上来自文科的慢慢熏陶。

王海涛:我记得这本书里好像提到文科更多是精神的,理科可能更多是物质的。物质的很容易量化,但精神的就很难测量或标准化。我认可文科无用之用的价值,但从我的视角来看,我们大学的一些文科专业设置却是为了实用主义,为了迎合当下的社会风口。

做这么多年新闻,我觉得现在学校里的新闻传播专业实在落后于现实社会的需要。这可能也是大学一些文科故步自封的地方,是在关起门来研究可能已经过时的东西,但是“数理化生”可能有些基础理论永远不会过时。

所以现在大学的文科专业设置有时可能过于追求实用主义,结果反而导致“无用之用”价值的消失甚至浪费。

严飞:有一点很重要,为什么文科“无用之用,是为大用”。如果我们在学校里学习的都是前面提到的“正确人生”模板,是一些强调短平快、实用主义的学科,大学毕业走入社会想追求的也自然是一种“正确”的、可以短平快达到经济效益的人生。

但人文学科更多是教会我们看见人性的悲悯,去体察、领会人性的悲痛伤痛,这样我们才可以更丰富、友善地看见世界上不同类型、不同阶层的人群的故事,更多地表达对他人的关心,而不是马上进入到一个弱肉强食的社会体系,追逐利益的最大化。

王海涛:对,我觉得可能有些文科它有点走偏了,没有真正地关心人。有几年是个学校都要开新闻传播专业,但可能有些学校根本不具备这样的资质和能力,也不注意社会的变化可能已经不需要了,学校里教的那些东西已经用不上了。传媒行业的玩法已经完全变了。

严飞:但是从我们社会学角度出发,我其实特别想和新传的同学、老师学习,因为我觉得在今天这样的时代影像是很重要的东西,但是我还不知道怎么把影像切入到我们的田野中去。我们几乎没有老师在做田野调查时会带一套摄像设备拍摄。

王海涛:这本书里有一章专门提到反智现象,我有切身体会,也想向您请教。我进入媒体行业是2000年左右,那时候传统媒体还比较发达,我很有荣誉感。我觉得我在增进社会的透明度,在推动社会的发展,有一种使命感,觉得做这个工作有价值。

那时的传播体制其实在现在看来是一种精英式的,那时我每天去搜集信息,写完稿子之后要给编辑看,编辑要去向部门主任报题,报完题之后主任觉得可做再审稿,审稿之后再校对,校对后再经过报社责任人最后去印刷。第二天早上拿到报纸看到我的稿件发出来时会非常激动,有一种成就感。

这样的信息是经过一层层筛选的,每一个文字都经过打磨,是一种精英式的。那个时候我们的信息生产量可能一年也没有现在一天多,报纸版面上的信息也很少出现所谓的民粹、反智的东西。

智能手机普及以后,突然发现这个世界变了。我们的专业、价值观、标准都在被嘲笑、践踏和无视。

当初我对技术发展带来的多元发声渠道是很欣喜的,虽然也感觉到自己可能要被“埋掉”了,但是大家都有发言权不正是我们追求的东西吗?结果又过了这么多年,发现这个时代变化可能有一点让人怀疑了,大量的我们认为不应该让更多人听到、看到的声音出现了,甚至还形成了一种共振。

比如近期讨论的司马南偷税漏税,这样的人居然有数千万粉丝,在传统媒体时代是不可能的。首先报纸相对来讲都是平静温和的,都标榜理性、建设性。但是放到现在,如果你的内容几秒钟之内不能给人一个爽点,那人就不看了。所以现在社会上出现的这种反智化苗头,是不是因为更多人被技术赋予了权力而导致的一种混乱?

严飞:我同意王老师的判断。二十多年前我还读大学的时候特别喜欢深度报道,比如中青报的冰点、南方周末的新年献词。读了这些内容自己都觉得未来想做一个媒体人,会觉得心里面的一些东西被点燃了,特别意气风发、朝气蓬勃。

网络时代到来后,我觉得好的一面就是去中心化。网络是去中心化的载体,让大家都有发声的渠道,每个人都有更多机会表达自己的观点。但是互联网又会把一些缺点、噪音聚焦放大,并且这些噪音可能会和远在天边的一些不好的声音联系在一起共振,让它的噪音越来越大。同时,中性、理性、温和的声音会慢慢被边缘化。

比如大街上吵架的时候,如果一个人吼起来大家就会觉得他有理,你温和地讲道理大家可能觉得没有办法马上见效。所以这些噪音反而成了网络上最大的曝光点,很不幸的是这些噪音又往往会带来更多流量,而今天是一个流量至上的时代。流量会给经济带来巨大的回报,这是一种巨大的激励机制。为了博取更多的流量,我们的噪音就要更大,并且想办法创造更多的噪音。比如虚构一些不真实的故事,或者是一些刺激性的东西,内容生产不再是以核查事实本身为基础,而是怎么爽、怎样可以抓住流量时代的痛点怎么来。

同时我们也发现,今天每个人都有自己的信息茧房。在信息茧房之下,我们很难去拥抱我们不知道的世界,而且会更加故步自封,待在自己的舒适区。就像柏拉图讲洞穴之寓,大家都在洞穴里,突然有个人走到洞穴外面,看到外面的世界多么精彩丰富,号召大家一起走出来,但洞穴里面却都骂他、嘲笑他,这个走出来的人反而成了一个被排斥的、不合群的人。

所以,当越来越多温和、理性的声音被标为不合时宜,大家就更不愿意发声,一些非理性的、博取流量、哗众取宠的噪音就成了社会的主要声音,然后更激励大家在信息茧房里去相信自己所看所闻的这些故事。现在流行说“世界就是个巨大的草台”,到处都是匪夷所思的现象,这些现象会导致大家不相信专家、不相信知识分子。

王海涛:我觉得现在确实存在一种情况,比如专家被称为“砖家”,教授被称为“叫兽”。一定程度上也不能完全说大众没有辨识能力,确实有一些所谓的“砖家”“叫兽”不靠谱。

前段我看了一本书叫《知识分子与社会》,里面罗列了大量有名的知识分子对事情的判断很不靠谱。比如罗素曾经崇拜希特勒、萨特推崇苏联,相当不靠谱。冷战时美国有一些学者亲苏,为什么?这本书分析说是因为知识分子有自己的缺陷,他自己有一套价值观之后往往还要跨界去探讨问题,但陌生的领域其实一定程度上超出了他的认知。而且,知识分子很多时候不需要为自己错误的判断或观点承担责任。

《知识分子与社会》

《知识分子与社会》

严飞:这点我非常同意,知识分子会有一种想象的优越感,觉得自己拥有知识特权以后就可以跨越自己的专业门槛,对很多自己不懂的领域讲讲看法,甚至引导舆论往这个方向走。跨越自己的知识边界去拓展自己作为知识分子、作为学者的精英气质,那必然会带来大众的反感。

王海涛:有时候“跨界”可能是不自觉的。比如一个研究金融的学者,他可能会用金融的视角看待社会现象。陈志武先生有本书叫《金融的逻辑》,里面曾用金融学的知识去讲“传统社会的孝道为什么绵延不绝?”

他认为这类似一个“金融”的问题,养育孩子就相当于借贷,培养孩子的过程中给他灌输各种思想,将来产生利息他来给我养老。看的时候觉得挺有意思。

严飞:其实知识分子应该批判性地介入社会,但很多学者会丢掉自己的学术良心,不是批判性地介入社会,而是颂扬式地介入社会。

王海涛:有时候大家觉得世界是个草台班子的原因之一,可能就是知识分子拥有这么大的社会声望,但有时候发出的言论竟然这么不负责任。

王海涛:刚才讲文科有些东西是不可测量的,比如说这幅画好不好其实很难标准化。当一个东西缺乏标准测量的时候,其中就很容易产生“忽悠”的人,或者说骗子。比如我从来没学过中医,只是稍微看几本书了解一些中医的概念,就可以出去忽悠人,把脉说你可能有什么病。但你从来没听说过有人能冒充心脏手术专家,那个领域是有标准的。

所以如果一个领域不太容易测量,里边就容易混入一些骗子,这些人会败坏知识分子的名声。少数的、不负责任的知识分子可能导致知识分子整体名声的下降,所以有些反智行为也不是完全无的放矢。

严飞:因为反智的字面意思就是反对智识,反对带有精英标签的、学院里的知识分子和学者,这是最表面的一种理解。其实伴随着社会不断发展,普通人掌握的知识和学院知识之间的高墙在被慢慢打破。从这样的角度理解,其实它是一种进步。但同时,另外一方面我们会发现,今天的反智主义更多体现在一个巨大的信息茧房之下,一些不正常的社会现象正在成为社会的主流声音,你都没有办法辩论。

王海涛:就像司马南侃侃而谈的时候,大量的知识分子是沉默的——我躲着他就行了,不跟他辩论,也懒得去质疑他,冒这个风险干什么?其实这就等于把舞台让给了他们。

严飞:所以反智主义之所以盛行,背后有一个潜在原因是社会的公共性正在慢慢丧失。

我们今天会看到越来越多学者不愿意参与到公共事务当中,因为言多必失,一讲话就会受到很多质疑的声音。不如干脆变成犬儒主义,不讲话、不参与公众议题。这样的情况下,没有公共性的生活、公共性的活动,公共性越来越少,反智主义自然会越来越盛行。

王海涛:您讲得比较到位,我原来理解的就是很多知识分子躲起来不愿意说话,可能是一种怯懦,不愿意惹麻烦。其实也存在您讲的这个时代言多必失,到公共舆论场讲一句话很容易被人抓住某一点当把柄,把名声给败坏了。

严飞:而且今天流量至上的时代,一句完整的话也可能被截取中间的一些片段放大。这样放大以后,本来你想表达的东西和最后放大的东西根本不一样,甚至是两种完全相反的意思,会对讲述者带来更多冲击。

王海涛:这个问题从传媒的角度来讲是一种“失序”的状态。社会学里的“规训”,目的是秩序化。社会需要秩序,为了秩序可能要牺牲一些人的个性,把人标准化、罐头化。那么这里是不是要有一个平衡?如果规训过度社会也没了活力,但如果没有适当的规训,也会给社会带来很大的负面影响。

严飞:所以法治和市场的力量很重要,通过这两个力量来维护公序良俗。我们应该要有制度性的限制,和非制度性的道德文化约束。

王海涛:您说的这个方法我觉得确实是正确的手段,但现实中我发现这个手段可能是滞后的。

严飞:世界真的是一个草台班子,我刚刚从美国回来,看到今天的美国社会很糟,反智主义层出不穷,对大学教育体系的冲击也非常大。

王海涛:现在这个世界突然的变化确实打碎了我以前固有的认知。所以回过头来,我觉得我们还是要多读一读《世界作为参考答案》这样的书。世界作为参考答案,它没有标准答案,没有一个国家是灯塔应该指引我们向它迈进。

王海涛:最后还想聊聊,这本书是您和刘擎老师在美国做的节目整理而成的吗?当时有计划要做成一本书吗?

严飞:我们最早完全没想到,当时我们在哈佛大学燕京学社访学10个月。除了波士顿冬天由于大雪寒冷不想做事的两个月,我们共有8次对话。基本处于一种且做且看的状态。

第一期视频是在瓦尔登湖边上,我们随性地进行了一个对话。之后这期视频放到了网上点击率非常高,我记得单一平台就达到了几十万。大家觉得我们两个人从哲学和社会学角度的对话可以切中当下社会的痛点和热点,比较有意思。

于是,我们继续进行,差不多到第四期或第五期时,我们觉得要开始非常严肃、认真地对待这一系列对话,也许可以把这些对话整理出来,最终变成一本书。

王海涛:这样的内容生产方式很有意思,跟以前完全不一样。新媒体时代很多内容生产者是先找到读者,读者有了反馈后再继续做,这跟以前在学校里定一个选题或课题再闷头研究的感觉是不是完全不一样?

严飞:对话的形式相对比较轻松,而且这样的方式在历史上也有渊源。比如柏拉图的《理想国》、社会学家鲍曼《最熟悉的陌生人》都是一种对话体。对话是一种即时性的抓捕,是两人当下瞬时的反应。对于读者来讲,也许这种方式会比学院派霸主式的论文写作更容易接受。

王海涛:这可能也是一种新的内容生产方式,因为新媒体会让读者感觉距离更近。还有一点也是拜新媒体技术所赐,以前想听严老师讲课应该很难,但现在技术进步让这本书出现了,这就是新技术的一种结果。

最后我想再次向搜狐文化的朋友推荐一下今天聊的这本《世界作为参考答案》,读起来非常轻松,是一种“轻阅读、重问题”的体验,可以缓解一些我们生活中的焦虑,两位学者跨界的碰撞确实有很闪光的地方。

整理 | 张天娇

作者:纵览