和“结婚搭子”相处的101种可能

日本社会最近流行起一种“卒婚”关系——结婚多年的中老年夫妻在保持婚姻关系的前提下分开生活。它的名称是“卒業”(毕业)和“婚姻”的组合,即“从婚姻中毕业”,最早是日本作家杉山由美子在2004年的《给“卒婚”的建议》中提出的。这种形式不同于分居和离婚,而是两人发展各自的事业和兴趣,可能居住在不同的城市和国家,财务分开管理,但仍然彼此尊重,像朋友一样联络。

如今,世界各地的已婚不同居、未婚同居、婚外生育等关系模式都不再罕见。稳定的传统婚姻制度正在被悄悄改写。当婚姻不再绑定同居、生育甚至爱情,它会异化为一种“社会工具”吗?李银河预言“婚姻必然消亡”,是危言耸听还是大势所趋?新型婚姻模式会对我们造成挑战,还是带来了崭新而积极的形态和可能性?......

随着日本人平均寿命提高、退休后时间增长,“卒婚”确实会减少一些矛盾,让人们摆脱了传统家庭分工模式,双方财务分开管理。“卒婚”的提出者多数是女人,根据日本生活研究所的调查,2020年时50岁以上已婚女性的独立收入比例将要抵达40%。特别是在孩子长大离家后,她们不愿再扮演居家洗衣做饭的传统角色,希望重新找回自我。

在日本“家庭主义”传统与现代“个体化”浪潮的冲突下,这是一种折中的解决方案。日本传统观念与中国的“家和万事兴”相似,将离婚视作破坏家庭和谐的行为,而“卒婚”保留了外在的婚姻之名,以和平友好的方式达成了目的。

年轻人之中,“周末婚”的模式也逐渐兴起,最早由日剧《周末婚》推动而流行开来。这些夫妻在工作日分开居住,只在周末或节假日相聚,维持彼此独立的生活节奏。日本的电视台调查显示,56%年轻人能接受“周末婚”。中国不少年轻人也正在尝试“周末婚”,这尤其适合那些工作地点相距较远或需要个人空间的情侣和夫妻,避免同居产生的摩擦,但也高度依赖于双方的信任、沟通、共识和条件适配。

日剧《周末婚》(1999)

日剧《周末婚》(1999)

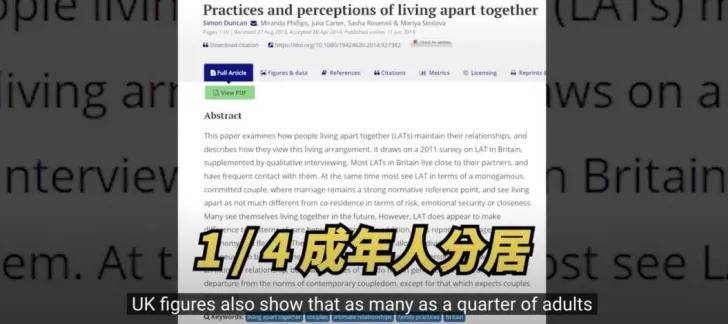

“周末婚”与欧美的“LAT”模式(Living Apart Together)也很类似,即保持固定的恋爱或婚姻关系但不住在一起。在一份调查报告中,英国约有25%的夫妻选择这一模式。瑞典、丹麦等北欧国家也流行“分居育儿”模式,情侣同居不婚更是屡见不鲜,同居配偶的孩子也能够获得法律保障。

英国对“Living Apart Together”的调查结果

英国对“Living Apart Together”的调查结果

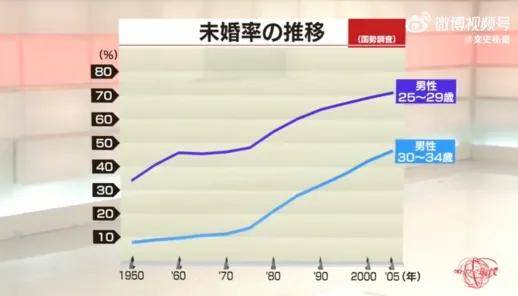

这些新型关系,是传统与现代观念碰撞与融合的产物,也是对现代人个体意识增强趋势的调整和适应。日本NHK纪录片《结婚难:无法阻止的未婚化社会》提到,日本30岁以下的年轻人未婚率十几年前就已经非常高了。传统一夫一妻共居养育孩子的家庭结构不再能匹配多元化的需求。

NHK纪录片中的未婚率增长曲线

NHK纪录片中的未婚率增长曲线

在中国,尤其是大城市中,也有很多年轻人不再遵循“上学-上班-结婚-生子”的路径。民政部数据显示,中国的结婚率近十年连续下降,2024年结婚登记总量降幅达20.5%,离婚总量微升1.1%。适婚年龄人口数量减少,初婚年龄推迟,婚姻似乎从“必需品”变成了“可选项”,从“终身契约”变为了“有限责任”。

许多人不仅“不结婚”,也“不恋爱”,还有人追求更新奇的婚恋模式:2018年,日本男子近藤显彦与虚拟偶像“初音未来”举办婚礼,这桩婚事没有法律效力,却引发了广泛争议。伴随着技术潮流,科幻作品中AI伴侣的伦理问题也离现实越来越近:电影《她》(Her)中的男主角西奥多与人工智能系统的化身萨曼莎相恋,而萨曼莎能在无限大的网络中同时与无数人对话。联想到今天和“虚拟伴侣”聊天的人们,寄托情感不再必须依靠“真人”的陪伴。

电影《她 》(2013)

电影《她 》(2013)

在仍然选择结婚的人群中,性别平等观和新型家庭观影响了他们的婚姻模式。“两头婚”在江浙地区兴起,男方结婚时不给女方彩礼,女方也无需回礼。双方通常生育两个孩子,分别随父亲和母亲姓,孩子都称呼双方的老人为“爷爷奶奶”。夫妻各自承担自己家庭的经济责任,没有过于紧密的关系绑定,跟现代人的边界感、与大家族脱钩等趋势相符合,总体上是积极的尝试。

“两头婚”模式

“两头婚”模式

婚姻的异化:“财产工具”和“契约合伙”?

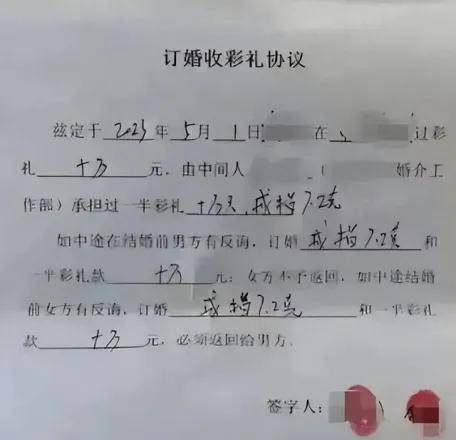

婚姻制度扑朔迷离的一点在于它与资产的绑定。今年3月25日,山西大同“订婚强奸案”二审开庭。2023年5月1日当事人双方订婚,男方给了女方10万元彩礼和一枚7.2克戒指。5月2日,男方在未经女方同意的情况下与女方发生性关系,女方报警,女方家人叫男方在房本上写女方的名字。该案件一审以强奸罪宣判男方有期徒刑三年。2024年1月25日,男方又提起民事诉讼,要求被告女方按照《订婚收彩礼协议》办理结婚登记,如不予办理,请求法院判决被告立即返还所收彩礼。订婚强奸、“房产证加名焦虑”、彩礼纠纷等因素使其成为了疑难案件,还让一些网民怀疑“女方订婚后骗婚”。

双方签订的《订婚收彩礼协议》

双方签订的《订婚收彩礼协议》

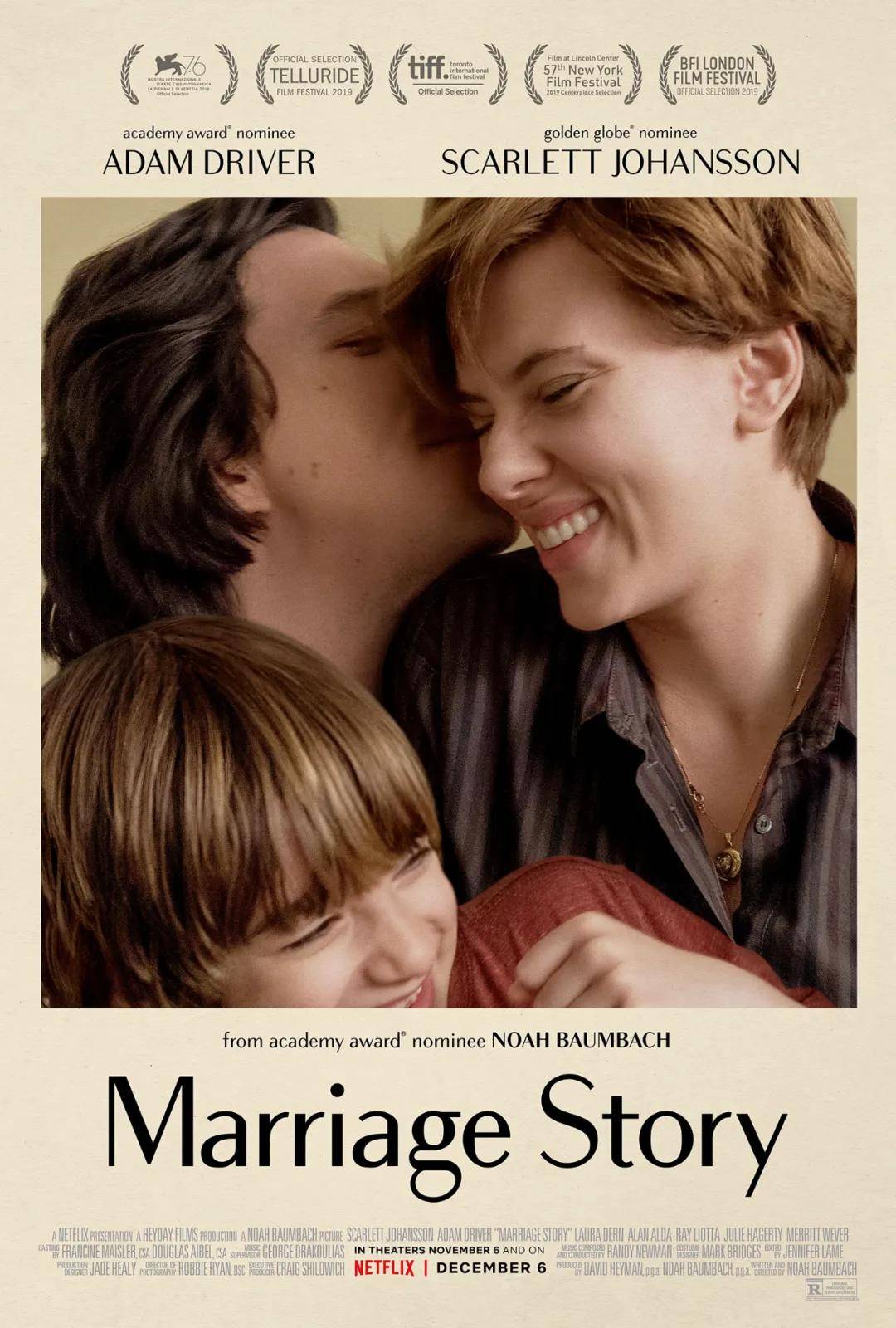

订婚和离婚都可能发生复杂的法律纠纷。《婚姻故事》(Marriage Story)讲述了一个离婚争夺财产和抚养权的故事:导演查理和演员妮可由于事业发展和居住地的分歧而走向了婚姻破裂,查理想让孩子回纽约,妮可想带孩子去洛杉矶。两人离婚时,高薪聘请顶尖律师打官司,一场争夺战反映出婚姻远不止是爱情的延续,更是责任、妥协与利益的结合。

电影《婚姻故事》(2019)

电影《婚姻故事》(2019)

社会文化精心构建了求婚仪式和婚礼的“爱情神话”,将婚姻与浪漫爱情(romantic love)挂钩,使人们幻想找到一个完美的灵魂伴侣,“从此幸福地生活在一起”。但实际上,更多夫妻只是柴米油盐的“生活合伙人”而已。根据2021年中国的婚姻调查,全国约有30%的无性婚姻,其中多数是中老年夫妻,有人戏称他们为“室友”而非亲密伴侣。社会学家李银河认为这包含一些心理原因,例如年龄增长导致的性羞耻、感情状况不好、工作压力大等。

假如婚姻归根结底是契约关系,夫妻是搭伙过日子的“室友”,一开始就以签订利益共同体契约为目标,是否能一步到位呢?日剧《逃避虽可耻但有用》中,新垣结衣饰演的女主角毕业后求职失败,跟男主角建立了契约婚姻,以雇佣方式成为他的全职家庭主妇,男主按月支付工资给她。两人各取所需,让这段非典型婚姻关系成为了一种量化样本。

《逃避虽可耻但有用》(2016)剧照

《逃避虽可耻但有用》(2016)剧照

这其实与一些年轻人的“搭子式婚姻”有相似点。双方基于友情、共同利益或价值观,跟没有恋爱关系的“搭子”缔结婚姻。有人觉得这种关系既不算朋友也不算家人,不如建立在爱情基础上的婚姻牢靠,也有人认为这是轻松而稳定的协议。不再有那么多人追求浪漫的、高度理想化的婚姻,也是现代人情感降级的侧面体现。

在人类文明史上,婚姻曾经是什么样态?基于利益和基于爱情的婚姻哪个更稳定,哪个更适合今天的我们?美国历史学家斯蒂芬妮·库茨的《婚姻简史:爱情怎样征服了婚姻》带领我们在各个时代的婚姻文化中穿梭。

数千年来,婚姻都是一种经济和政治制度,不太可能以爱情这种非理性的东西为基础,爱情甚至不是婚姻的必要条件。婚姻也并非独立个体之间的关系,而是与两个家族有千丝万缕的联系。而在18世纪西欧和北美的“婚姻革命”中,人们开始认为爱情应当是结婚的根本理由,并赋予了婚姻一种高标准的期望:浪漫激情,绝对忠诚,终身厮守。

《婚姻简史:爱情怎样征服了婚姻》[美]斯蒂芬妮·库茨著,中央编译出版社,2009-1

《婚姻简史:爱情怎样征服了婚姻》[美]斯蒂芬妮·库茨著,中央编译出版社,2009-1

但库茨指出,婚姻建立在爱情之上本来就是不稳固的。20世纪中叶以来,随着性别平等程度和女性经济独立比例的上升,传统“男性养家,女性持家”的模式占比降低,婚姻变得更公平、更与纯粹的爱情相关、也更令人满意时,也就有了更大的破裂风险。在自己受到不公对待或者爱情减退的时候,人们会想离婚,也会想要有权利不结婚。更平等的婚姻本身就必然伴随着脆弱性。

我们熟知的现代婚姻制度,可以说是爱情和契约关系的复杂结合。其中会有一些错位和困惑,例如爱情的浪漫色彩和婚姻的世俗气息产生矛盾,才会导致“婚姻是爱情的坟墓”的经典发言。今天,基于家族利益的联姻,已经不再是组建社会结构不可或缺的元素;基于浪漫之爱的婚姻,也变得更容易解体和重组。人们对于是否结婚、何时结婚有了选择权,“卒婚”“周末婚”“同居不婚”“搭子式婚姻”等模式,恰恰表明社会的变迁带来了更多选项。

李银河曾表示:“从爱的形式上看,未来的爱情将会在更大程度上挣脱婚姻制度的束缚,婚姻制度有可能走向消亡。”与其说是预测未来,不如说是对传统婚姻制度结构性矛盾的洞察。在《中国女性的感情与性》一书中,她访谈了47位女性,并提出了现代婚姻与性、生育、爱情的解绑。生育不再是婚姻的必选项,仅靠“爱情”难以维系终生承诺,性爱也不再是婚姻的必需品,现代人越来越重视自我价值的实现,不想被制度所困,婚姻好像成了失去地基的空中楼阁。

《中国女性的感情与性》李银河著,上海三联书店,2021-5

《中国女性的感情与性》李银河著,上海三联书店,2021-5

波伏娃的《第二性》对传统的“妻子从属于丈夫”的婚姻提出了尖锐的批评:“夫妻是这样一个共同体,它的成员失去了独立性却不能够摆脱孤独;他们是一种静态的结合,是‘同一个人’,而不是在维持一种动态的、充满活力的关系。”当觉醒的女性能为自己争取权益时,就没有必要再投入这种关系的罗网。

《第二性(合卷本)》[法]西蒙娜·德·波伏娃著,上海译文出版社,2014-1

《第二性(合卷本)》[法]西蒙娜·德·波伏娃著,上海译文出版社,2014-1

斯蒂芬妮·库茨在《婚姻简史》中认为,现代社会中婚姻不再是履行承诺和生儿育女义务的主要来源,“无论是更好,还是更糟,我们都必须调整我们的个人期望和社会支持系统,以适应这个新的现实。”不过,这可能并不意味着婚姻彻底消亡,而是形式和功能的转型。就像北欧国家推行的“注册同居”制度,伴侣可以自主选择具有法律效力的结合方式,既保障孩子的权益和财产分配,又无需承担传统婚姻的全套义务。

如果婚姻真的有消失的一天,我们该如何重建亲密关系?有人担心,婚姻的解体会使现代人越来越成为原子化的“孤岛”,但大家又不愿再向陈旧的、不平等的、一地鸡毛的婚姻关系妥协。对婚姻异化和消亡的焦虑,本质上可能是人对“自由”和“归属”的双重渴望。这种矛盾并不是坏事,反而会促使人们探索更多通往幸福的可能性。

或许,人类的本质仍然渴望陪伴和支持,消亡的并不是对亲密关系的需求,而是我们对婚姻的单一想象。如果法律体系能为多元化的亲密关系提供保障,如果社会观念不再以“已婚与否”评判个人价值,婚姻自然有可能回归为“可选项”,成为自由表达的情感选择。当所有人不必走同一条轨道,有权选择各种生活方式,真正的亲密关系就不会终结,而是更弹性、更自由,让我们以新的方式拥抱彼此。

作者:纵览