雁门关在哪里?山西的璀璨明珠,等你来探寻!

雁门关位于中国山西省忻州市代县县城以北约 20 公里处的雁门山中,处于恒山山脉西段的勾注山一线,地理坐标为北纬 39°9'44″,西经 112°48'45″(西陉关)和北纬 39°11'13″,西经 112°51'48″(东陉关)。

在华夏大地的历史长河中,有无数的关隘如璀璨星辰般闪耀,而雁门关,无疑是其中最为耀眼的一颗。它承载着千年的风霜雨雪,见证了无数的金戈铁马与悲欢离合。今天,就让我们一同揭开雁门关神秘的面纱,探寻它背后那些不为人知的故事。

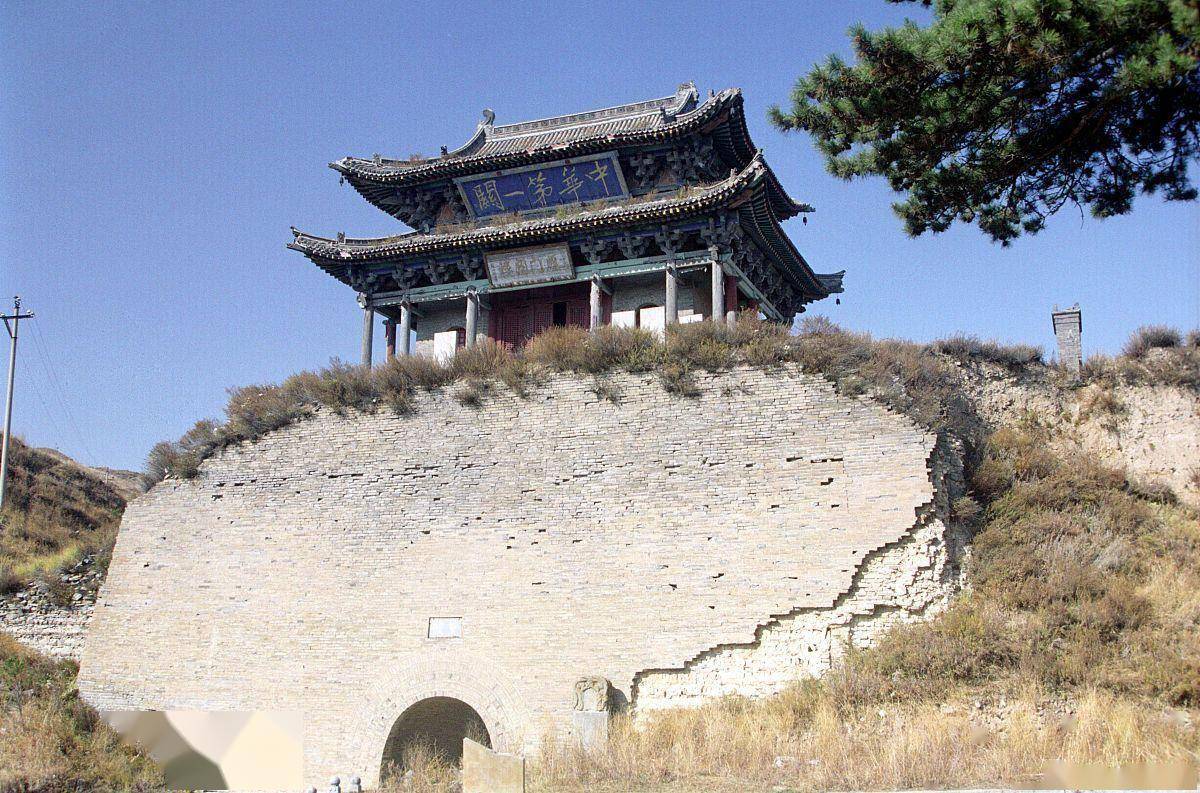

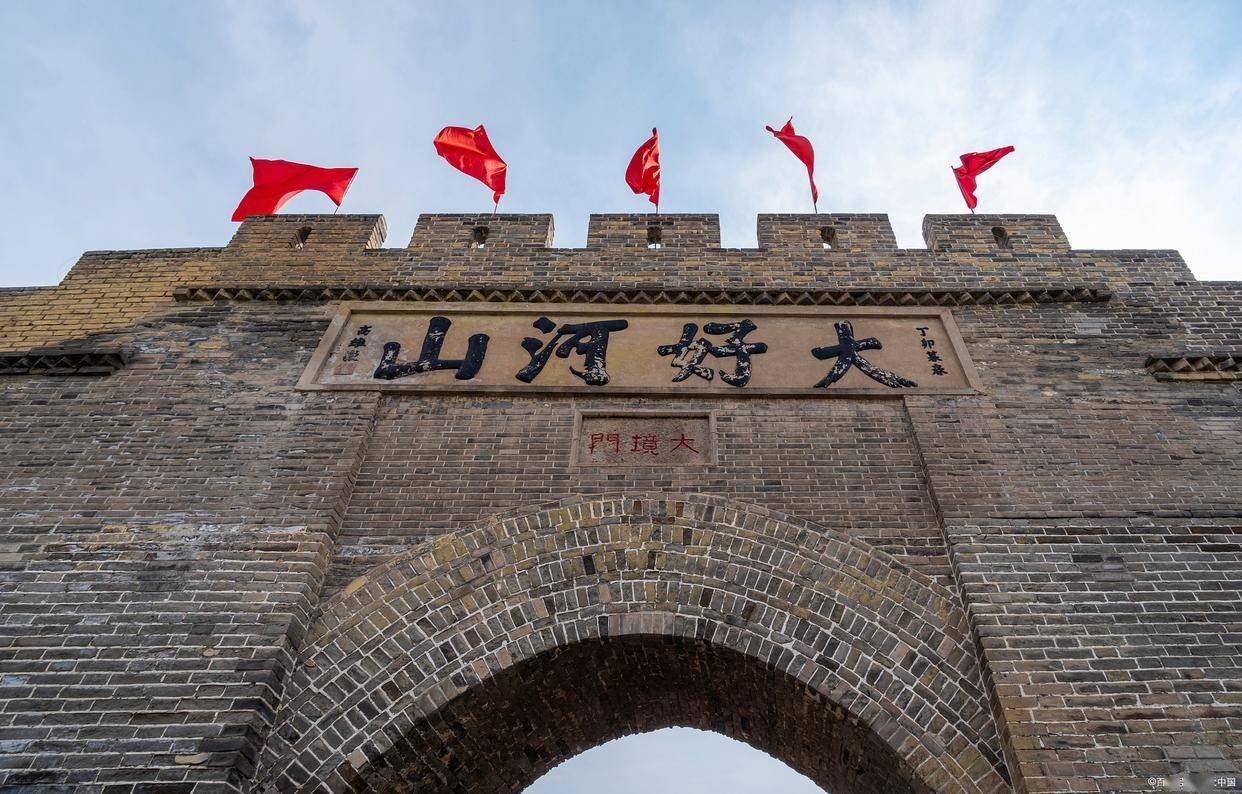

你是否曾在脑海中想象过,在那崇山峻岭之间,一座巍峨的关隘拔地而起,它如同一头沉睡的巨兽,守护着一方土地的安宁?当你真正站在雁门关下,那种震撼之感会瞬间将你淹没。它的每一块砖石,都仿佛在诉说着往昔的峥嵘岁月;它的每一道沟壑,都记录着历史的沧桑变迁。

雁门关究竟在哪里?

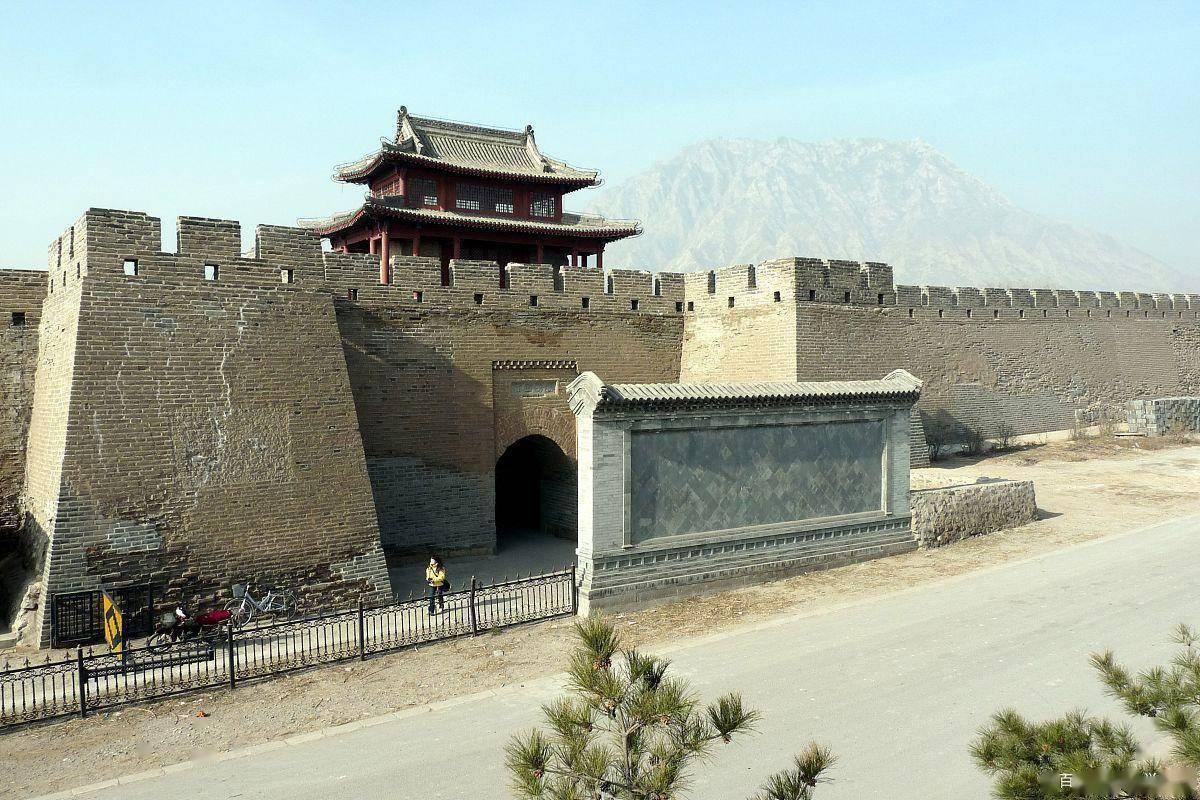

雁门关,位于中国山西省忻州市代县县城以北约 20 公里处的雁门山中 。它处于恒山山脉西段的勾注山一线,这里峰峦叠嶂,地势险要,自古以来就是兵家必争之地。地理坐标为北纬 39°9'44″,西经 112°48'45″(西陉关)和北纬 39°11'13″,西经 112°51'48″(东陉关) 。其独特的地理位置,使其成为了中原地区抵御北方游牧民族入侵的重要屏障。

就如同长城是中国古代防御体系的巨龙,那么雁门关就是这巨龙身上最为坚固的鳞片。它北控大漠,南屏中原,战略地位极其重要。古往今来,无数的英雄豪杰在此留下了他们的足迹,演绎出了一幕幕波澜壮阔的历史画卷。

雁门关的历史传奇

从战国时期开始,雁门关就已经在历史的舞台上崭露头角。赵国的名将李牧,曾在此驻守多年,他训练士兵,严明军纪,多次击败匈奴的进犯,使得匈奴十余年不敢靠近雁门关一步。“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。” 这句诗虽然说的是李广,但用在李牧身上同样合适。他们都是为了保卫国家边境,在雁门关这片土地上浴血奋战的英雄。

到了汉朝,雁门关更是成为了抗击匈奴的前沿阵地。卫青、霍去病等将领从这里出发,率领大军深入漠北,与匈奴展开了激烈的战斗。他们的英勇事迹,至今仍被人们传颂。想象一下,在那黄沙漫天的战场上,汉军将士们身着战甲,手持利刃,与匈奴骑兵展开殊死搏斗。而雁门关,就像一座坚固的后盾,为他们提供着支持和保障。

唐朝时期,雁门关的军事地位依然重要。薛仁贵曾在此留下了 “三箭定天山” 的传奇故事。他的神勇,让敌人闻风丧胆。每一个关于雁门关的故事,都像是一颗璀璨的明珠,镶嵌在中华民族的历史宝冠之上。

雁门关的建筑特色

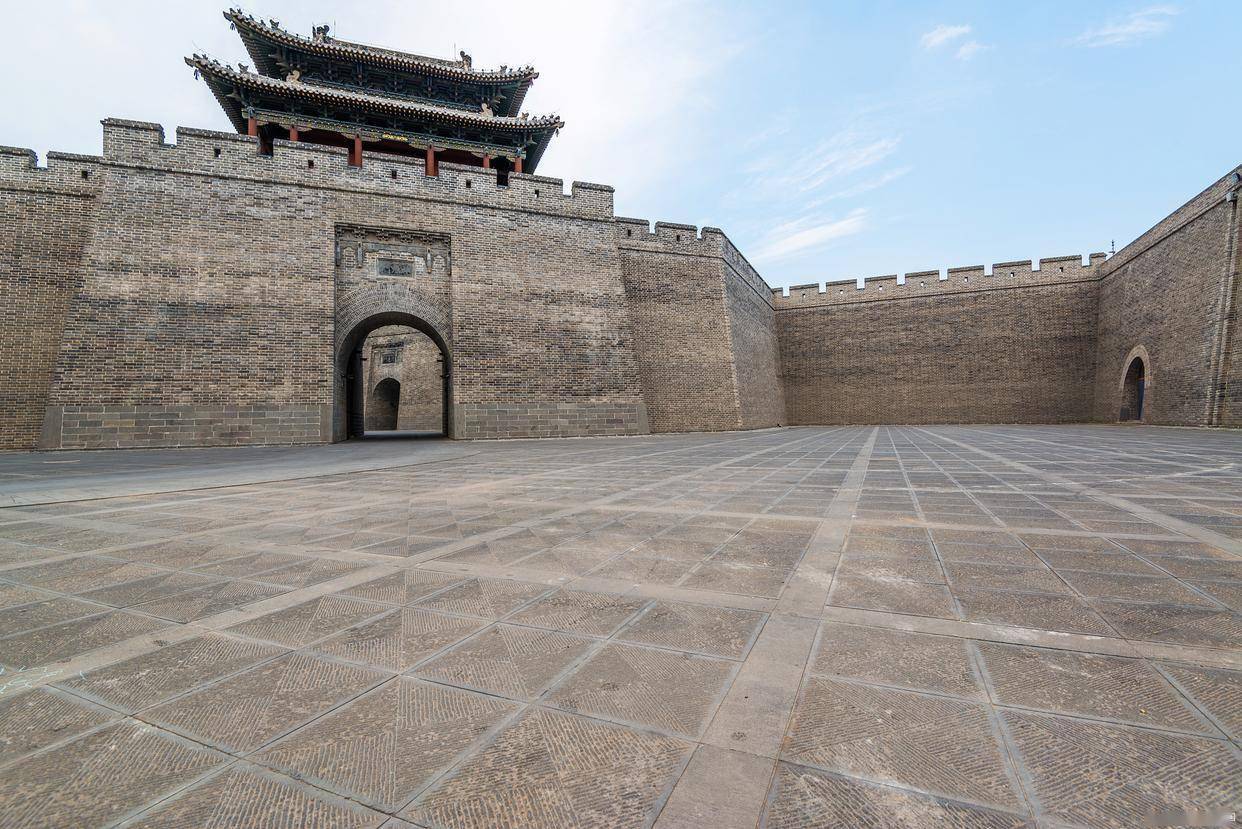

雁门关的建筑风格独特,融合了军事防御与建筑美学。关城周长约 4 公里,墙高 7-8 米,依山就势,蜿蜒于山峦之间。城门、城楼、烽火台等建筑错落有致,共同构成了一个完整的防御体系。

那巍峨的城楼,高耸入云,气势恢宏。城楼上的飞檐斗拱,雕刻精美,展现了古代工匠们高超的技艺。站在城楼上远眺,连绵的山脉尽收眼底,仿佛能看到当年戍边将士们警惕的目光。烽火台则像是一个个忠诚的卫士,静静地守护着这片土地。一旦有敌情,烽火台上的烟火便会迅速燃起,将信息传递出去。

雁门关与文学艺术

古往今来,无数文人墨客也为雁门关留下了大量的诗词歌赋。“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。” 李贺的这首《雁门太守行》,生动地描绘了战争的惨烈场景,让我们仿佛能看到那硝烟弥漫的战场。“三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。” 柳中庸的诗句则在描绘景色的同时,也透露出了戍边生活的艰辛。

在绘画艺术中,雁门关也常常成为画家们笔下的主题。画家们用细腻的笔触,描绘出雁门关的雄伟壮观,展现出它独特的魅力。无论是诗词还是绘画,都让雁门关的形象更加深入人心。

今日的雁门关

如今,雁门关早已不再是战火纷飞的战场,而是成为了一处著名的旅游胜地。每年都有大量的游客慕名而来,感受它的历史韵味。当你漫步在雁门关的古道上,仿佛能听到历史的回响。这里的一草一木,都在向人们诉说着过去的故事。

雁门关的存在,就像是一部活着的历史教科书。它见证了中华民族的兴衰荣辱,也见证了无数英雄豪杰的壮志豪情。站在雁门关下,我们不仅能感受到它的雄伟壮观,更能从中汲取到一种精神力量。那是一种坚韧不拔、勇往直前的精神,是中华民族的脊梁。

在这个快节奏的时代里,让我们放慢脚步,走进雁门关,去探寻那些被岁月尘封的故事。也许,当你离开的时候,心中会多一份对历史的敬畏,多一份对这片土地的热爱。就像那句话说的:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。” 雁门关,就是这样一本永远读不完的历史之书。 让我们带着对历史的崇敬,对未来的期许,与雁门关来一场跨越时空的对话吧。

作者:纵览