查理曼大帝为什么能够建立一千年来西欧最大的帝国

查理曼大帝(在位768-814年)于公元800年圣诞节加冕为罗马皇帝,并非凭空而来。一个世纪以来,他的家族,即阿努尔芬家族,一直是法兰克人的真正势力。自500年代初以来,法兰克人就统治着加利亚和小日耳曼尼亚的大部分地区。

我并不是要低估他的影响力,他的影响力是巨大的:他几乎整个统治都在马鞍上度过,他将他的王国的边界推向了最现实的程度,消灭了强大的阿瓦尔人和撒克逊人,皈依了一半的斯拉夫人,并给予了法兰克人牢牢控制着南部富饶的地中海土地。有人说,奥古斯都对东方的征服使罗马得到了一座砖城,还给了它一座大理石城:查尔斯对法兰克王国的扩张使欧洲成为了一片森林,并把它归还给了宫殿、修道院和教堂的土地.尽管在漫长的10世纪,法兰克人将重温自相残杀的时代,马扎尔人、维京人和撒拉逊人深入他们的心脏地带,但他给了他们几代人的缓刑,并且没有白费。

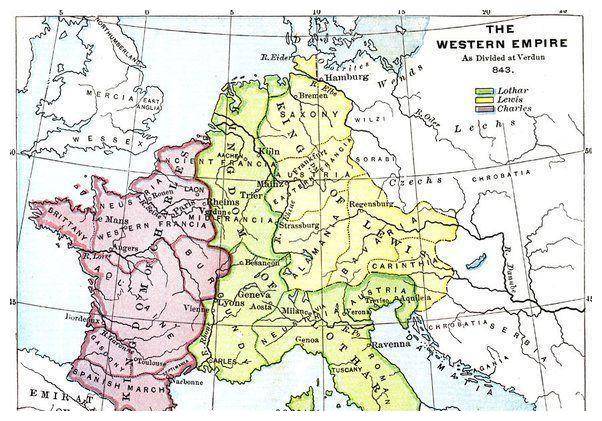

但说他的帝国持续了1000年,就是把事实夸大了。查理王国终结的日期似乎有两个:公元843年,凡尔登条约将其划分给一位资深皇帝统治下的竞争国王;和公元888年,当加洛林王朝最后一位通过继承(重新)统一他们的皇帝胖子查理在维京人面前表现出怯懦而被自己的权贵废黜,将帝国分成五个独立的王国,甚至没有假装权威在他们之上。只有在公元962年,来自另一个王朝的萨克森的奥托才再次对这些分裂的领域强加一种暂时的统一。

在843年的凡尔登之际,查理曼大帝的私生子尼萨德(Nithard)是圣里基耶(St.Riquier)的方丈和骑士,为西法兰克国王秃头查尔斯(CharlestheBald)服务,他写道:

在几乎三十年前去世的查理大帝的时代,和平与和谐无处不在,因为我们的人民走的是正确的道路,共同福利的道路,因此也是上帝的道路。但现在各行各业,纷争和斗争比比皆是。

曾经到处都是富足和幸福,现在到处都是匮乏和悲伤。曾经连元素都对一切微笑,现在它们威胁着,正如作为上帝的礼物留给我们的圣经所证明的那样:世界将对疯子发动战争。

下面,看看凡尔登的划分,从中央王国的洛泰尔皇帝(“洛塔林亚”)开始,在很大程度上是澳大利亚旧统治的代名词。他的兄弟秃头查尔斯和日耳曼人路易分别接受了西部和东部的法兰克人。洛泰尔的儿子在他父亲的统治下成为意大利国王;秃头查理成为阿基坦人的国王;日耳曼人路易的儿子成为巴伐利亚国王,每个人都在他们父亲的宗主权之下。总共六个雷格纳,不包括当时也(重新)出现的撒克逊人、加斯康人和勃艮第人的土着公国:

从他们的角度来看,我们现在可能会问一个更好的问题:查尔斯是如何将所有这些结合在一起并保持内部和平的?东西方两个王国,似乎都不是一件容易的事。两者都包括不同的种族(氏族),每个种族都有自己的习惯法来管理其事务,并有自己的地方统治者、部落集会和武装部队。

在东方王国:

撒克逊人、法兰克人……施瓦本人(或阿勒曼尼人)和巴伐利亚人……居住在阿尔卑斯山谷的雷蒂亚人和卡林西亚人……沿海的弗里斯兰人和内陆的图林根人,(都是)撒克逊人的邻居……他们的历史受到撒克逊人统治的影响。这些对氏族或民族的划分对于理解(王国的)社会、法律和政治结构至关重要……

(本杰明·阿诺德,中世纪德国)

在西方王国:

(840年代之后,没有国王)可以在加斯科人(或巴斯克人)中主张权威,他们统治着幸存的日耳曼人和高卢罗马人(在南部);在布列塔尼半岛的说凯尔特语的民族中也不行……他们在著名的领导人诺米诺、埃里斯波和萨拉蒙的领导下,恐吓卢瓦尔河地区的居民……(甚至)在承认他们统治的土地上,国王不得不应对根深蒂固的(地区氏族)……塞普蒂马尼亚(哥德)的西哥特人和西班牙的三月,勃艮第的勃艮第人,奥斯特拉西亚和纽斯特里亚的法兰克人,都与阿基坦的高卢罗马人不同……

(让·邓巴宾(JeanDunbabin),843-1180年的法国)

那么,答案可能在于洛林吉亚/澳大利亚的中间王国,后来被称为洛林,通常(但只是粗略地)由默兹河和莱茵河界定。该地区曾是阿恩河的原始所在地ulfings或Carolingians:

......虽然按照加洛林的标准,洛塔林根相对较小,但它确实拥有其统治者试图操纵的政治资源的惊人集中,包括两个大主教区、八个主教区和众多作为财富、纪念和精英社会化中心的帝国修道院。其中包括几个典型的王朝中心,例如亚琛(查理曼大帝最著名的宫殿)和梅斯,这是加洛林王朝的神祖阿努尔夫主教的最后安息之地。难怪在13世纪Lotharingia可以被称为patriaregum(国王的故乡)。

莱茵河口附近的多雷斯塔德是加洛林时期的主要贸易节点……(当代中心出现)更远的内陆(例如)默兹河畔的凡尔登,当代观察家将其与远距离奴隶贸易联系起来的商业中心地中海沿岸……商品的区域流通是9世纪后期和10世纪洛塔林王朝生活的一个日益重要的特征。地方统治家族当然从这种活动中受益,正如10世纪用石头建造的贵族堡垒的出现所说明的那样……这种堡垒(表明)经济活力并不一定会导致政治稳定——物质资源也是冲突的焦点作为财富的来源。

之后(公元888年)统治的国王,即使是9世纪加洛林王朝的后裔,也没有一个可以期望他们的合法性理所当然地被接受。他们不仅要通过竞争来统治他们的对手,甚至还要建立自己的王权概念……在这场合法性的斗争中,试图夺取洛林根加洛林王朝过去的象征性资本发挥了重要作用。(然而)10世纪王朝的中心地带远离(9世纪帝国的)核心领土。

这个悖论助长了王国的冲突,其物理上的不可实现性使其难以最终控制,并导致其象征意义膨胀……邻国之间为洛塔林吉亚(Lotharingia)的激烈斗争,每个人都在他们触手可及的范围内运作,是燃烧它的阴影的原因在欧洲地图上。

(西蒙麦克莱恩,影子王国:洛林吉亚和法兰克世界)

换句话说,10世纪。国王在人民眼中长期遭受合法性危机;他们不“配得上国王”。查理曼大帝王位的关键在于我们刚刚看到的从法兰克王国的神经中枢向外辐射的机构网络、主教区和修道院,这些机构逐渐得到他家族几代人的修饰和赋予。Arnulfings的祖先,梅斯的Arnulf,既是主教又是方丈。查理曼大帝在亚琛或艾克斯拉夏佩尔的所在地是整个法兰克王国中最大的宫殿网络。这些是传播宗教的中心:在他的宫廷里,加洛林国王会集会并与权贵、主教、方丈和贵族这三个“命令”进行协商。

有两个制度支撑着国王的权威:武装的召唤和祈祷的召唤。我提请您注意Nithard的评论,“(在800年代至830年代)即使是元素对一切都微笑,现在它们威胁到……世界将对疯子发动战争。”国家组织以集体祈祷为基础,作为一种忏悔,为基督徒的集体罪孽赎罪。从艾克斯的宫廷,国王会向特定的省份发出特定的祈祷:当饥荒和灾难威胁时,各省的显贵,下至帕吉或当地社区的人会召集人民并指示他们祈求上帝停止他的愤怒,并赦免他们的罪。

从查理曼大帝的统治开始,这种道德警告,或通常所说的训诫,就充斥着公共话语。“我们现在告诫你重新阅读你的信条,回忆你被口头指控的职责,并努力在这些方面热心于这些,以便你既可以从上帝那里得到奖赏,也可以从那位伟大的领主那里得到适当的报偿。我们的。”因此,查理曼大帝的四名传教士、神职人员和外行人组成的委员会向他们管辖范围内的伯爵写了一封信。类似地,820年代末和830年代初的政治分歧中的问题是用罪来表述的。争论最激烈的问题围绕着谁犯了罪,为什么犯了罪,以及如何安抚被冒犯的神灵的问题。

MaykedeJong,《忏悔之国:虔诚者路易时代的权威与赎罪》,814-840

一位来自828年的作家在书信中写道,

谁不知道上帝已经被我们的堕落行为冒犯并激怒了,当他看到他的愤怒肆虐他多年来交付给我们的领域时,遭受了各种各样的祸害,例如不断饥饿,动物的死亡,人类的瘟疫,几乎所有果树的不育?(所有这一切以及更多)应该归咎于我们的罪,即进入这个王国的基督之名的敌人犯下抢劫罪,放火焚烧教堂,俘虏基督徒并杀害上帝的仆人,大胆而不受惩罚——事实上,最残忍。因此,通过上帝的公正审判,我们这些在各方面都犯了罪的人,在内外都受到鞭打。我们显然对上帝的恩慈心存感激,因为我们发现我们不是为了上帝的旨意,而是为了我们肉体的快乐。因此,上帝所造的受造物,神圣地委托给我们,正确地为上帝而战,反对我们忘恩负义的人,正如经上所记:“世界将与疯子作战。”

我相信模式是显而易见的。例如,修道院就是为这个目的服务的:他们的僧侣是国家的仆人,为国王命令他们的目的不断地祈祷。主持教会议会的祭司王指挥着在这个世界和另一个世界上为克里斯蒂(基督的士兵)服务。

这最终演变为一种王权意识形态,与普遍理解的“天命”相媲美,但我鼓励读者从日耳曼部落的“战斗审判”的角度来看待。法兰克人真诚地相信,在战斗中取得胜利是上帝恩惠的必要条件:他们皈依基督教的措辞就是这样表达的。毫无疑问,是上帝在所有武装力量的较量中决定了胜利者——从这个角度来看,考虑到查理三世在公元888年被废黜,以避免战斗。这个想法的另一面是,面对叛乱和入侵的国王们的问题更加复杂:他们对自己国家的道德行为负有个人责任,违反道德行为激怒了上帝,“从里到外鞭打他们”。在查理曼大帝的继任者中,越来越缺乏胜利和繁荣导致公众虔诚、试图寻找替罪羊以及对被认为不够正义的国王的忠诚度崩溃。

当然,对于查尔斯来说,在球场上的成功意味着在国内的合法性。为世界的道德缺陷承担责任赋予了纠正它们的属灵而不是世俗的权威:在战争中获胜的国王成为上帝对他的孩子们进行纠正的杖。他对野蛮人的领土扩张使他们接受了教会的监护:他对野蛮人的胜利赋予了他道德权威,使教会服从他的皇家“改革计划”(使用一个高度不合时宜的术语)。这里的教会不是一个单独的机构,而是法兰克人的教会或会众:国王像父亲或老师一样纠正他的人民的失败,赢得了paterpatriae(“祖国之父”)的称号。公元955年,未来的神圣罗马帝国皇帝萨克森的奥托在莱赫费尔德战役中击败了马扎尔人,他为恢复基督教帝国创造了条件:早在教皇这样做之前,他的士兵就向他致敬,称他为Imperator和paterpatriae.通过击败基督徒的敌人,他成为上帝派来纠正我们的标志,是会众与其主之间的调解老师/纪律人员。

11世纪。罗兰之歌为我们描绘了查理曼大帝作为睿智、奇迹般的国王的生动形象:

(查尔斯)穿着他精美的白色锁甲,戴着镶有金石的头盔;他身边挂着乔伊斯,从来没有一把剑能与之匹敌。它的颜色一天变化三十次。

当代编年史家圣加仑的诺特克给出了一幅截然不同的画面,描述了查尔斯在公元773年前往罗马的途中凯旋进入伦巴第王国的主要城市帕维亚:

随即出现了铁王,头戴铁盔,双臂上套着铁甲袖,胸前有铁皮护胸,左手拿着铁枪,右手握着无敌的剑。他的大腿被铁甲束着,其他人习惯于不加保护地离开,这样他们就可以更轻松地跳上他们的马。而他的双腿,和他所有的主人一样,也被铁护胫保护着。他的盾牌是纯铁的,没有任何装置或颜色。

在他周围,在他之前和在他身后,他所有的人都骑着马,全副武装,尽可能地像他一样。于是铁填满了田野和道路,太阳的光芒从铁的四面八方反射出来。“铁,铁,无处不在!”惊恐的帕维亚人民叫道。

这种对铁的梦幻般的景象在很大程度上是象征性的。“没有装置或颜色的普通铁盾”是不合理的。圣加仑的修道士正试图将法兰克人称赞为不可阻挡的自然力量,而查尔斯体现了铁(火星金属)的炼金术-占星术特性。

但图像反映了现实。9分ury是欧洲最后一次有效地使用所有自由人的普遍武装呼吁,查尔斯自由地使用了这一呼吁:他帝国中的每个人,尤其是最近被征服的人,要么战斗,要么为军队提供物资在国王的召唤下。出于经济原因,法兰克人能够进行的巨大的民众动员从未完全部署,但有助于说明君主制的巨大组织力量。加洛林王朝的补给系统远远领先于后来的中世纪王国,在异教土地上的横贯大陆战役中为庞大的军队提供了补给。

然而,正是查尔斯本人所做的改变使该系统过时了。在之前的几个世纪里,希腊罗马作家曾评论说法兰克人似乎缺乏马匹,只与步兵作战。事实上,他们确实有骑兵,但他们没有使用马镫(帕提亚人早在一段时间前就引入了马镫),而且几乎没有盔甲:查尔斯·马特尔的法兰克军队可能几乎完全是轻步兵,辅以轻骑兵用于突袭和侦察的辅助设备。

大约在查尔斯统治时期,重骑兵的东方模式,重骑兵或装甲骑士被引入:圣加仑修道士对“铁王”的敬畏反映了一支以“无敌”为中心的军队的震撼价值。”重骑兵的核心。同时,这使得旧的部落征兵越来越过时:在9世纪的过程中,军事价值将仅限于可以购买一套铁衣的富人。

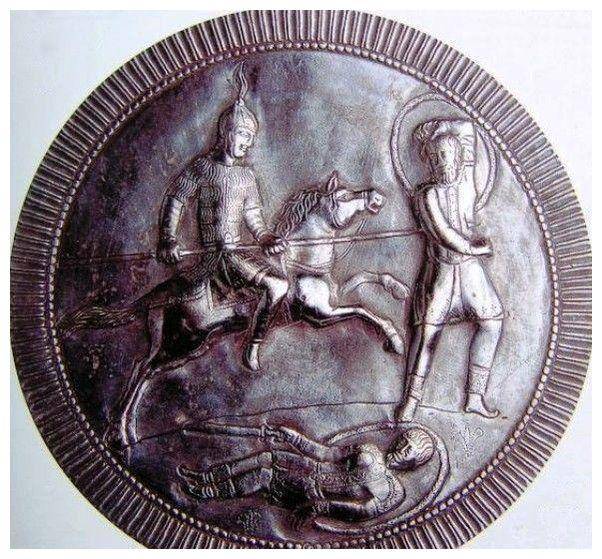

6世纪末至7世纪初。IsolaRizzaDish,展示了一个身着亚洲服饰的全副武装的骑兵,罗马-意大利血统。自3世纪中叶以来,罗马人自己就采用了帕提亚骑兵风格,并在对抗德国人方面取得了巨大成功。

查理曼大帝的竞选活动恰逢地中海南部边缘和前罗马西部之间的贸易重新开放,其目的是经济和政治。

“……南部边缘需要奴隶……在作为罗马帝国和波斯帝国之间的主要战场几个世纪之后,‘新月沃地’周围的重力经济恢复了和平,就像一个新的世界体系从大西洋和比利牛斯山脉通往印度的大门……新的经济地理孕育了一场阿拉伯农业革命,将印度密集灌溉和栽培的植物传播到这个新世界,并提高了旧土地的生产力……

奴隶对穆斯林经济至关重要……(从)在9世纪美索不达米亚的土地开垦项目中被奴役的非洲黑人……(到)国内和军事奴隶制,对经济和国家同样重要。穆斯林的征服产生了成群结队的战争奴隶……(然而)倭马亚王朝的终结及其巨大的胜利迫使阿拔斯王朝转向大规模购买奴隶……更重要的是,军事扩张的结束和开始的必要性购买奴隶恰逢查士丁尼大流行(黑死病)。历史记载中的威尼斯商人在750年左右将被奴役的欧洲基督徒出口到非洲,这绝非巧合,当时哈里发国正从中世纪早期的最后一场鼠疫中崛起。就像之前和之后的流行病一样,当时对劳动力的需求肯定会飙升。

“最好的办法是简单地考虑早期欧洲的奴隶贸易,例如比较价值。有什么证据表明,一旦奴隶被运送到地中海的对岸,他们的价值就会翻倍或翻三倍……与其他形式的商业相比,法兰克奴隶贸易的迹象并不难获得。奴隶市场标志着加洛林帝国的边界:在乌得勒支;沿着阿尔卑斯山路线前往意大利;在多瑙河畔(……)北海繁荣的贸易流(没有来)在加洛林大陆停止,其伟大的莱茵动脉从意大利的阿尔卑斯山边界流向荷兰的多雷斯塔贸易码头三角洲……奴隶贩子(本来会沿着东阿尔卑斯走廊旅行的)阿拉伯和拜占庭硬币聚集在那里,考古学家最近注意到玻璃珠的神秘存在,这是一种从伊斯兰世界进口的商业商品。

(……)例如,在770年代或780年代,执事保罗将当代关注贯穿于他未完成的杰作《伦巴第的历史》的整个结构中。他以古老的健康气候理论为基础,对北欧有益的天气进行了“科学”描述。保罗解释说,这就是为什么北方如此多产的原因。这片广袤的土地(他明确地包括东欧)配得上“日耳曼尼亚”这个名字,因为它的健康气候“萌芽”了人口众多。欧洲的高生育率解释了保罗那个时代的奴隶贸易和入侵:“这就是为什么无数的帽子大军tured奴隶(captivorum)经常被赶出这个人口众多的“日耳曼尼亚”并卖给南方人民。

(迈克尔麦考密克,“黑暗时代”的新光:奴隶贸易如何推动加洛林经济)

换句话说:全球经济通常显示出中心的迹象,生产熟练劳动力和奢侈品,而边缘则生产原材料和移民劳动力。古希腊人为了酒和华丽的陶器购买了高卢奴隶;中世纪的阿拉伯人从日耳曼尼亚的法兰克征服者手中购买了撒克逊、马扎尔和斯拉夫的奴隶,以换取丝绸、香料和珠宝。例如,在770年代教皇哈德良一世(他本人被指控在非洲将基督徒卖为奴隶)的七年时间里,向盟友和政治支持者赠送了数百件丝绸帷幔,估计总计3,000平方米/平方米的丝绸.教皇和皇室穿着这种面料的绝对价值,值得国王的赎金:通过意大利流入加洛林王国的财富规模与这些土地以前所见的完全不同,并且是当代的在非洲以及后来的埃及和叙利亚的宫廷中创建了saqaliba(“白奴”)军队。就像经济体系惯常做的那样,9世纪将维持中心地带生活方式所必需的战争输出到外围地区。

但是,为了不以这种单调的经济笔记结束,我将强调两者之间的意识形态联系。奴隶的地位并非偶然:它代表了一种(强制)指导形式,为奴隶和被征服的异教徒所共有,而神圣认可的秩序的出现加强了这种形式。贯穿新兴中世纪制度的共同主线是秩序、理性和控制:强加一种公共的、男性化的秩序力量(respublica,然后被认定为骑士生活)来驯服一个在法兰克人看来是黑暗的异教世界地方分为柔弱弱点和野蛮野蛮,一个似乎很容易失控的世界。正在进行的宗教战争是在内部和外部进行的,给了整个社会从他者的混乱力量中解放出来的承诺,以及它的力量的侵蚀。以父父为代表的王权提供了这种宇宙秩序的生动和积极的体现,只要它能够胜利地在该领域和不断扩大的基督徒会众-教会中建立秩序,就被认为是正确和合法的。

作者:纵览