第三轮关税来了,美方税率将提至145%,一细节说明:美国已认输

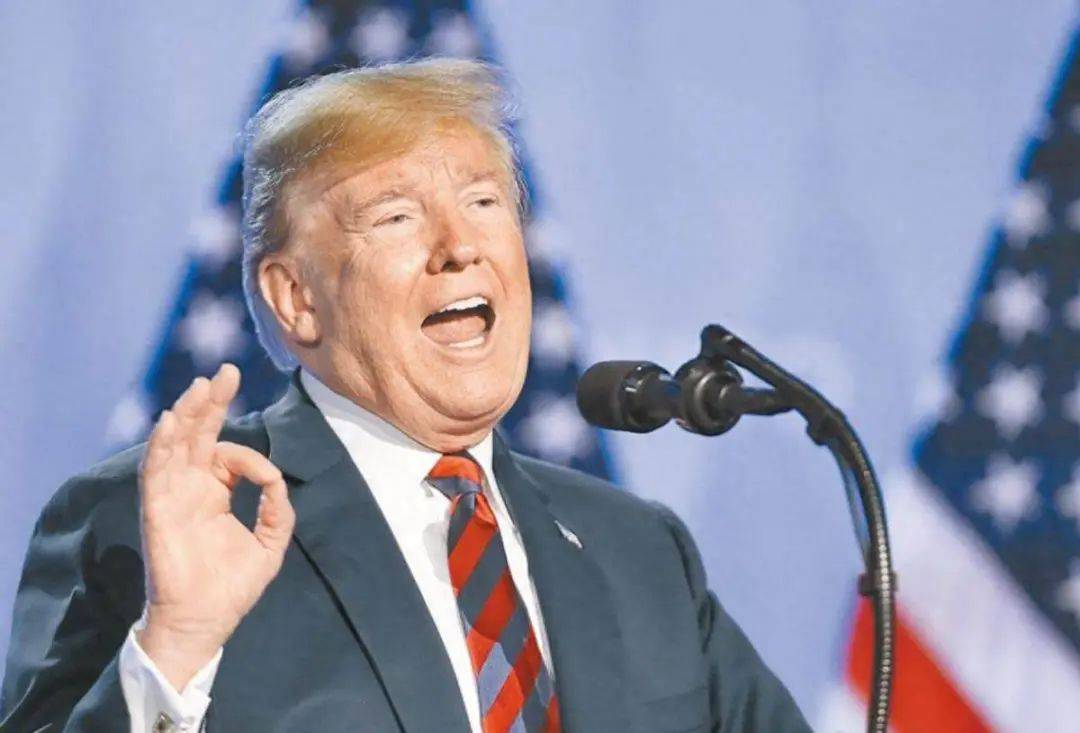

2025年4月10日,美国前总统特朗普在社交媒体宣布,将中国输美产品的关税总税率从104%提升至145%。这一看似“极限施压”的举措,却在全球舆论中引发了截然不同的解读——“美国已认输”。

为何将关税推至历史高点反而被视作“服软”?答案藏在一个关键细节中:特朗普同时宣布,未来90天内暂停对除中国外的其他国家加征“对等关税”。这一看似矛盾的策略调整,揭示了美国在贸易战中的力不从心,也标志着中国在博弈中占据战略主动的转折点。

特朗普政府将关税推至145%的象征意义远大于实际效果。香港中文大学学者郑永年指出,当关税超过60%-70%时,贸易实质上已无法进行,税率继续攀升只是“数字游戏”。事实上,中美贸易战白热化阶段,美国企业对中国供应链的依赖难以短期替代。例如,美国光刻机巨头依赖中国稀土加工能力,而中国对美出口的高端零部件占全球市场份额的40%以上。即便税率高企,美国仍需通过越南、柬埔寨等第三国进口中国商品,形成“迂回贸易”的灰色地带。

特朗普暂停对75个国家加征关税,实则为美国产业链留出喘息空间。此前,美国对越南、柬埔寨等中国企业海外投资重地征收45%关税,试图封锁“迂回路线”,但此举导致美国中小企业成本飙升、通胀压力加剧。此次政策调整,本质是默许中国企业通过第三国继续对美出口,以缓解美国国内经济压力。正如美国财政部长贝森特所言:“不报复,就会有回报”。

政策发布后,美股三大指数应声暴涨,纳斯达克涨幅超9%。市场并非因对华加税而欢呼,而是对“暂缓全面贸易战”的预期释放乐观信号。这印证了美国经济对全球供应链的深度依赖——若彻底与中国脱钩,美国基础工业品市场将面临断供风险,消费者需承担更高价格。

法律与贸易的“组合拳”

WTO诉讼:中国就美方加税措施向世贸组织提起诉讼,强调其单边霸凌本质,维护多边贸易体制。

出口管制:将12家美国实体列入管制名单,禁止两用物项出口,直击美国高科技产业命脉。例如,美国光子公司(American Photonics)的半导体材料供应被切断,直接影响其5G技术研发。

不可靠实体清单:6家涉台军售美企被列入清单,禁止在华投资与进出口活动。护盾人工智能(Shield AI)等公司因参与对台军售,失去中国市场准入资格。

稀土战略:扼住高科技咽喉

中国对钇、铽等7类中重稀土实施出口管制,精准打击美国军工与半导体产业。美国国防工业约80%的稀土依赖中国加工,这一举措直接威胁F-35战机、制导导弹等核心装备的生产。

产业突围:从“世界工厂”到“创新策源地”

AI领域并驾齐驱:斯坦福大学报告显示,中美顶级AI模型性能差距从2023年的17.5%缩至0.3%,华为、腾讯的“粤字号”AI成果加速商业化落地。

跨境电商新生态:SHEIN通过半托管模式拓展欧洲市场,单日中东订单占比突破40%;拼多多“千亿扶持计划”助力中小商家规避关税风险。

区域市场多元化:东莞外贸企业转向欧洲、中东市场,华夏物流加速布局德国、英国仓配网络,分散对美依赖。

耶鲁大学测算显示,若全球对美报复性加税,2025年美国GDP增速将下降1个百分点,PCE通胀上涨2.1%。美国中小企业已不堪重负,2024年第四季度破产企业数量同比激增37%,消费者价格指数(CPI)连续6个月高于5%。

特朗普政府力推的“制造业回流”计划收效甚微。美国半导体巨头英特尔在俄亥俄州的晶圆厂因成本超支延期投产,而中国领益智造等企业凭借精密制造优势,全球市场份额逆势增长。

欧盟、东盟等经济体拒绝追随美国对华脱钩。德国总理公开表示“不会在贸易战中选边站”,RCEP成员国对华贸易额在2024年增长12%,削弱美国围堵效力。

尽管美国显露疲态,但中美较量将长期化、复杂化:

技术封锁升级:美国可能扩大对华AI芯片、量子计算等领域的出口限制。

区域产业链重构:东南亚、墨西哥成为中美争夺的“中间地带”,越南电子组装业已吸引超200亿美元中资。

金融工具武器化:美元结算体系、SWIFT通道可能被用作施压手段。

对此,中国的应对策略清晰:

内需驱动:2024年社会消费品零售总额突破50万亿元,内需占比提升至65%。

制度型开放:通过RCEP、CPTPP对接高标准贸易规则,吸引特斯拉、巴斯夫等外企加码投资。

军民融合:大疆无人机、宁德时代电池技术军民两用,形成“以民促军”的创新生态。

125%的关税如同一面镜子,映照出美国的焦虑与中国的从容。这场博弈的本质,是单极霸权与多极秩序的碰撞,更是两种发展模式的较量。

中国在这场“压力测试”中展现的,不仅是产业韧性,更是一种文明底色——不惧威逼、不慕霸权,以开放应对封闭,以合作消解对抗。正如《环球时报》所言:“世界要公道,不要霸道”。当美国在“关税数字游戏”中精疲力尽时,中国已在为下一次技术革命蓄力。这场较量没有赢家,但历史终将证明:谁在捍卫全球化,谁在推动人类共同进步。

作者:纵览