李嘉诚后悔晚了,巴拿马翻出一张王牌,不仅交易要凉,港口也要丢

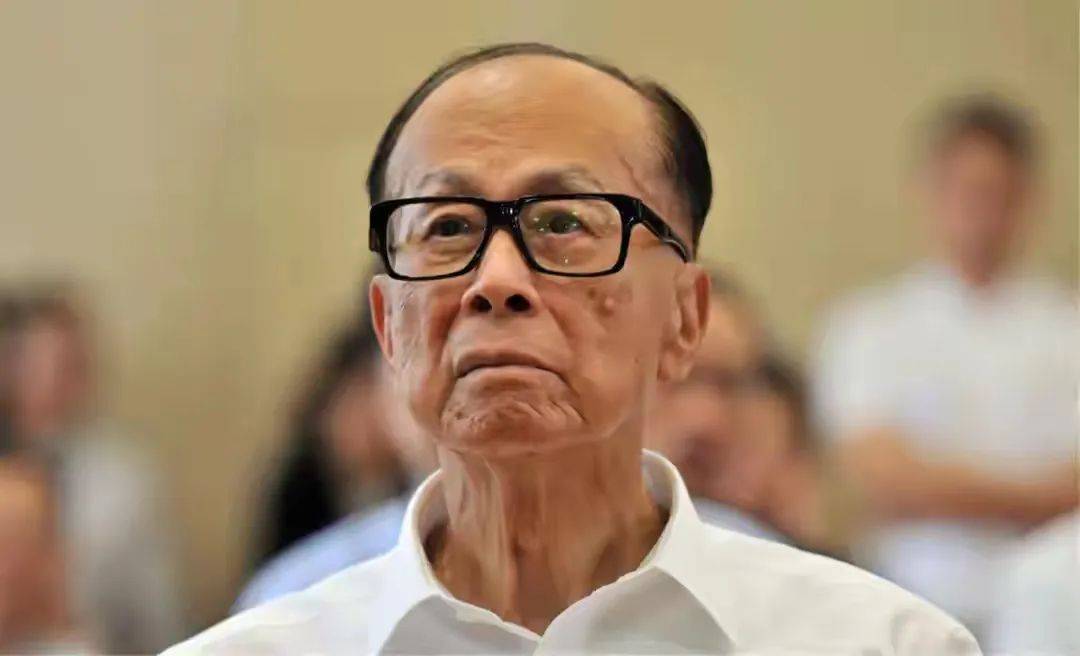

2025年4月,一场涉及228亿美元、覆盖23国43个港口的交易,将93岁的香港首富李嘉诚推上风口浪尖。这场本应成为商界传奇的“世纪交易”,最终演变为中美巴拿马三方博弈的牺牲品。李嘉诚不仅未能套现成功,更因巴拿马政府祭出的“法律王牌”而痛失港口控制权,其家族企业市值蒸发超800亿港元。

巴拿马运河作为全球海运的咽喉,每年承载着全球6%的贸易量,其东西两侧的巴尔博亚港与克里斯托瓦尔港更是战略要冲。2000年,李嘉诚的长和集团通过“自动续约条款”获得这两座港口25年经营权,但在2025年续约审计中,巴拿马政府突然亮剑:长和涉嫌逃税、未支付12亿美元特许权费用、违规续约程序等问题被曝光,直接导致港口特许经营权被撤销。

这一法律狙击并非偶然。巴拿马政府深谙,若港口落入美国贝莱德财团之手,将重演1999年运河主权移交前的“美国控制时代”。时任总统穆利诺虽宣称“运河主权不可侵犯”,但美国通过金融体系渗透(巴拿马以美元为流通货币)和军事威慑(联合军演与增兵威胁),已形成实质控制压力。巴拿马的“法律战”本质是主权自救——与其让美国通过商业交易间接控制港口,不如借审计之名收回经营权,再寻求更可靠的合作伙伴(如中国)以平衡地缘风险。

这场交易暴露了中美竞争的新维度:物流命脉争夺战。

贝莱德财团被指为“美国战略资本的白手套”,其收购港口后可将中国商船通行成本抬高30%,甚至切断太平洋与大西洋的贸易通道。特朗普政府曾多次威胁“武力收回运河”,而此次交易恰为其“经济夺权”的替代方案。美军在交易搁浅后24小时内启动“巴拿马极限2025”军演,更凸显其以军事威慑为商业交易护航的意图。

中方介入的合法性基于《反垄断法》与“国家安全例外”条款。巴拿马运河承载中国21%的商船通行量,若港口易主美国,将直接威胁“一带一路”布局。市场监管总局的审查并非单纯针对长和,而是防止美国借此构建“对华贸易封锁链”。中国同步加速北极航线布局,试图绕开美国控制的传统航道,亦是对此的战略回应。

李嘉诚的失误在于低估了交易的“非商业属性”。

长和宣称交易是“纯商业行为”,但巴拿马港口的战略价值远超经济账。其选择在美国施压期低价抛售,既未顾及中国的地缘利益,也未预见巴拿马的主权反弹。

巴拿马政府指控长和通过贿赂官员、篡改文件获得经营权,令其国际商誉受损。香港《大公报》痛批此举为“卖国”,国务院港澳办更质问“站在哪一边”,凸显其在国内舆论场的孤立。

交易搁浅导致长和需向贝莱德支付天价违约金,而港口收回后资产价值归零,市值蒸发仅是危机的开始。

巴拿马、澳大利亚(突然收回达尔文港)等国的行动表明,中小国家正通过法律与政策工具反抗大国资本渗透。国际投资协定中的“国家安全例外”条款被频繁启用,商业合约的稳定性面临挑战。

企业若忽视东道国主权关切(如巴拿马对运河控制权的敏感),即便交易合法,也可能因政治风险崩盘。贝莱德收购乌克兰国有资产、岚桥集团投资达尔文港遇阻等案例,均印证了这一趋势。

北极航线、中欧班列等替代路径的兴起,反映各国对单一海运节点的风险规避。未来的全球贸易或走向“去中心化”,关键港口的价值将被稀释。

李嘉诚的案例为全球化时代的跨国资本敲响警钟:

超越短期套利思维:在战略资产交易中,需评估地缘政治风险,而非仅关注财务回报。

平衡利益与责任:华为、TikTok等企业以技术主权硬刚美国制裁的案例表明,企业的国家立场可能成为生存关键。

拥抱多边合作:通过合资、股权分散等方式降低主权风险,而非追求绝对控制权。

巴拿马港口争夺战,既是李嘉诚商业帝国的滑铁卢,更是全球化退潮下大国博弈的缩影。当资本野心撞上国家主权,商人若不能读懂棋盘上的暗流,便注定成为权力游戏的祭品。未来的全球竞争,或将更多围绕“谁控制咽喉要道”展开,而唯有那些既能驾驭市场规律、又能洞察政治逻辑的玩家,方能在风暴中立于不败之地。

作者:纵览