摇号这五年,有人不进梦校誓不休,有人省下100万

教育资源的重新分配,影响着家长们的摇号决策。

“摇,还是不摇?”

最近,女儿正读大班的朵拉发现,但凡朋友聚会都少不了这个“灵魂拷问”。还有不到一个半月,就是上海的“幼升小”了。朵拉也真切感到了扑面而来的焦灼。

焦虑的源头正是2020年,上海市教委发布的“摇号新政”。朵拉现在还记得摇号政策实施前,有同事会带着幼儿园的孩子,穿梭在各种补习班里,只为考上名声不错的小学;随着“公民同招、超额摇号”的政策落地,身边朋友开始陆续“躺平”,而曾经上海热火朝天的“幼升小”,也慢慢消失在历史的长河中。

如今,距离“摇号元年”已悄然过去了五年。

随着升学政策不断地调整和完善,原本在择校上有些淡定的朵拉,却忽然敏锐感到,无论民办学校还是家长的心态,多多少少发生了微妙的变化。

尤其是眼下,上海小升初四面来风的“自招”消息,又一次将“择校”这股风浪吹向了幼升小,以往打定主意不摇号的朵拉,心思也不免活络起来。

孩子少了,学校却变多了

这些天,朵拉一直在和朋友讨论幼升小。公民同招政策落地后,未雨绸缪的她,早早买入了学区房,一心一意想进对口的公办小学。

一方面,是她觉得公办小学教学质量还不错,另外很大一部分原因,是热门的民办学校太难“摇”。

比如2024年幼升小,像上海徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦等区的所有民办小学,都出发了超额摇号。

一些在家长圈里口碑不错的学校,摇号成功率甚至只有20%-30%,每一个摇中入学的孩子,都堪称锦鲤附体。

妈妈王洪至今还记得去年摇号时的焦灼。

为了摇中心仪学校,她几乎跑遍了上海周边有名的寺庙。等待摇号结果的那一刻,双手也是止不住地颤抖。

因为家对口一所普通小学,王洪几乎把摇号视作为孩子升学唯一的机会。那时,积极跑各类学校开放日的她,做了细致的功课:

不仅做了张电子表,比较各个学校的优势和不同;

还积极向校内学生、家长,甚至是机构老师打听,只为了解不同学校的真实就学体验。

去年她心仪学校摇号中签率不到35%,但或许是功课做得够足够充分,孩子最终顺利获得了入学的“领奖券”。

相较于王洪的积极主动,有了“保底”选择的朵拉,则显得佛系不少。在过去五年,她对口的这所公办学校,一直高挂适龄儿童的超额预警。一旦民办学校不能摇号成功,孩子就可能回不到原本对口的公办小学,甚至还无法进入原本对口的公办初中——“风险实在是有些太大了。”

不过一心求稳的朵拉,还是多多少少感觉到了今年和往年的不同之处。

最直观的变化,那就是孩子变少了。

朵拉朋友为了让孩子入读知名的双语幼儿园,要填写各类表格、还要参加各种访校面试,才能换来孩子入学的些许可能。而到了朵拉孩子入学的这一年,可能只要一个报名电话,就能拿到入学的名额。

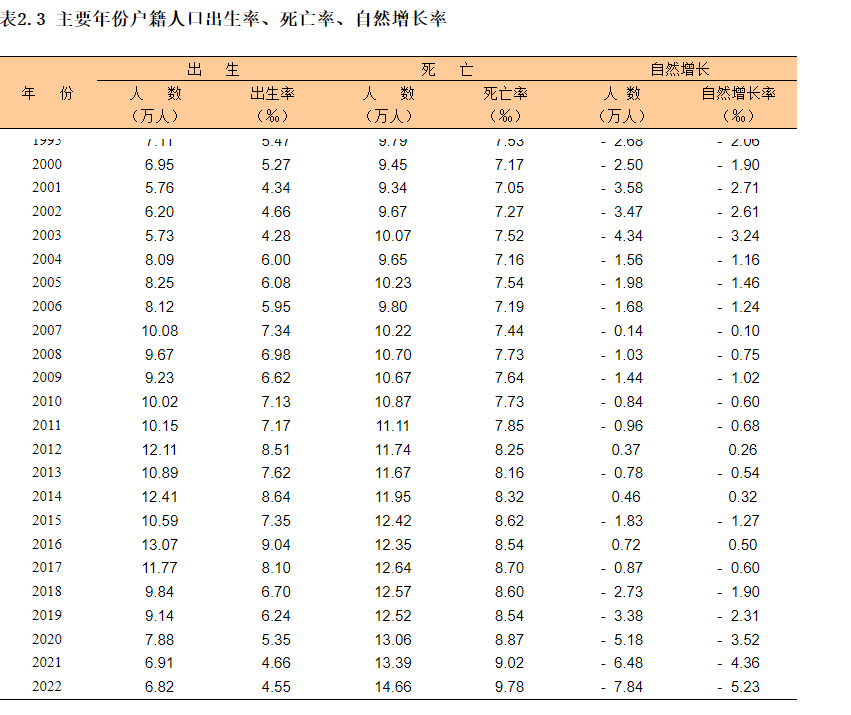

根据上海市统计局数据,18年上海户籍的新生儿是9.84万人,比17年的11.77万人,直接少了近2万人。

“这也意味着今年摇号人数,可能会比去年还要少一点,相比之下,竞争可能没那么激烈了。”

而另一层保障,则是学校变多了。

为应对2016年“全面二孩”政策带来的首个入学高峰期,这几年上海一直在动态布局资源,新建和改扩建学校。仅2024年,上海全市就新增了约7000个一年级学位。

另外,根据《民促法》的相关条例和要求,世外、平和、爱菊等教育集团也在这两年创建了不少新校,提供了更多的选择。

此消彼长下,朵拉发现,不少家长们耳熟能详的学校,实际招生门槛较往年,都有所下调。

像以往“入户需满 5 年才稳妥”学校,不少在去年就悄悄松绑了入户年限;

还有一些以往摇号失败就有可能会被统筹的学校,也在去年打开大门,首次纳入了不少摇号失败的孩子。

择校的苦,插班的路

入学的选择多了,父母的心思难免会发生变化。朵拉更在意的,还是学校的教学质量。在朋友圈,她经常听到一个说法,那就是“公办什么都不教、民办什么都会教。”

随着双减政策落实以来,朵拉观察到家附近的公办学校,很少会留回家作业,这就给校内教学提出了更高的要求。

看着学校公布的一周课表,朵拉心里也不由打起了鼓:“就拿一年级英语来说,满打满算一周才两节课,零基础入学的孩子,能跟上越来越难的英语新教材吗?”

孩子在某个公办学校读三年级的安安妈妈,就曾带着孩子参加某一机构的分班测试,结果校内成绩还不错的儿子,在这场测试中丝毫不占优势。“差距不是一星半点,很多数学思维你低年级没有学过,到了三四年级,就很难赶上校外孩子的水平。”

通过这次测试,想要在小升初里搏一搏的安安妈妈,也看清了校内基础和校外拔尖所存在的巨大差距,而这光靠校内巩固基础,显然是不够的。

安安妈妈更担心的是,一步落后,就可能就步步落后。

这几年,“贯通”一直是教育改革的热词。从中考和高考命题来看,不仅考点梯度趋于一致、招生规模也极有可能趋同。

随着上海一些拔尖人才的实验班成立,心热的家长们既眼红着这些班级的资源,也羡慕能打通初中和高中学段的贯通教育。

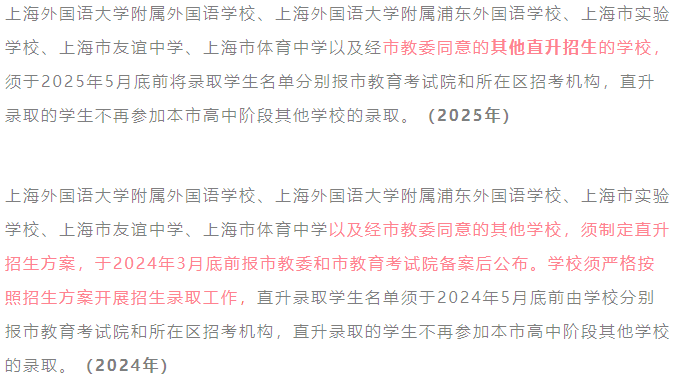

2025年教委的《高中阶段学校招生工作的若干意见》中,关于直升部分的描述和2024年有些微调

眼下,有关上海中考自招的消息,在安安妈妈朋友圈传得沸沸扬扬。“是不是孩子校外起步越早,就能有更多机会呢?”她最近不时也感到后悔——如果当初选择让孩子进民办学校,是不是就能帮助孩子补上最初的空白?

而这也是摇号入学的王洪,对民办学校最满意的一点。

从孩子入校开始,学校就做足了分层教学的准备。按照不同孩子吸收的程度,老师会专门提供难易不同的作业。

王洪做过比较,学校最难的作业,完全赶得上校外头部兴趣班的难度;当然基础作业部分,知识点布置也是相当扎实。

此外,学校提供的双语教学,也让孩子能够轻松补齐英语的短板。紧抓课业之余,学校还会举办一些丰富的活动,孩子每天上学,都是开开心心的。

“这真的就足够了。”王洪告诉外滩君,有了学校的统一规划,家长在家庭教育里也有了明确的“抓手”,帮着孩子一步步复习,紧跟校内的进度。如果孩子真的在学科上有某些方面的潜力,学校还会组建更难度的学习小组,托着孩子向前走。

但更多的家长,被挡在了摇号大门的外面。

王洪就认识一位摇号失败的妈妈,一年后又来参加学校插班考,但是再次遗憾败北。“大多数摇号难摇的学校,名额有限,插班考都是优中选优,如果不做好充分的准备,真的很难顺利通过考试。”

因而临近摇号季,王洪都会极力劝说周边朋友勇敢摇号。“很可能摇号是你和梦校间最近的一次距离。”

家庭也可以成为微型的学习中心

最近,心动的朵拉也参加了几所热门民办学校的开放日。她惊讶发现,有些学校的开放日堪称“秒杀”,热门时段的探校名额,很快就被抢光了。

让家长们“狠”心动的一点,是这类学校大多办学质量有口皆碑,而且还打着“双轨制”的旗号。“大家都是既想孩子学好、又不想那么卷,更没下定决心要走体制外的规划。”

而上海民办学校无疑也在暗暗迎合着家长们的喜好。

今年年初,有纯体制外的诺德安达,新开以中文为母语、英语为学科的融合班级;

协和国际也宣布重开面向初中体制内班型;

上海头部A-Level高中的领科,也打算开设国内高中部课程。

随着越来越多的中产家庭,将目光聚焦于体制内升学,更多曾经的国际化学校,也开始布局高考升学的新赛道。这些教育资源的重新分配,无疑也在影响着这届家长们的摇号决策。

去年摇号失败后,秦青曾在家里哭了两天。“那时确实心态有点搞崩了,总有一种对不起孩子的内疚感。”但很快,她又振作了起来——起码孩子被统筹到家附近的公办后,接送这块就不成问题了。

“像我们之前看中的民办还蛮挺远的,孩子如果真的摇进去,每天校车就会占用不少时间,要么一家人就要搬到学校附近,摇号前,我家人也在问,这种牺牲真的值得吗?”

摇号成为定居后,秦青一家也松了口气。冷静下来的她,算了一笔账。发现加上学杂费、生活费等额外花销,孩子公办五年读下来,总共还能省下近100万。

现在,秦青打算将这笔“巨款”,以其他方式重新投入到孩子身上。

在秦青的课外规划里,除了线上线下寻找孩子感兴趣的学科资源外,她还会给孩子配置相应的体育、艺术课程,俨然把自己的小家,打造成了一个微型的学习中心。

“其实现在市面上有很多不错的教学资源,对于有心的家长来说,这点并不难。”经过疫情的考验后,秦青发现现在市面上不少教育产品,都在教学内容和教育反馈环节下足了功夫,甚至不少学校,也成了这些教育产品的购买主力。

当然,有时课外兴趣班的频繁选择,会增加试错成本。但在秦青看来,也是了解孩子的一种途径。她觉得,父母有时会比学校更了解孩子的需求。“孩子适合什么,家长一定要自己先想清楚,这样才能在最短的时间内,找到一条更短的学习路径。”

而从加拿大回流的妈妈Nancy,也没有一心要进民办的执念。虽然她也有一些心动的目标民办校,但在深入了解的过程里,她打起了退堂鼓。

像有的民办校,课内压力也不小,资源分配没有想象中那么均衡;

有的民办校在管理上,得不到迅速响应、师资流失也比较严重;

有的民办校会区别对待通过政府购买学位入学的孩子,容易让孩子心理上失衡更多的时候;

一些民办校的孩子背景会比较单一。

“虽然有些民办学校确实会非常谨慎来处理类似霸凌的问题,但是在学生层面上,多少会有一些不同价值观的取向。”Nancy告诉外滩君,她就曾亲耳听到几位孩子用金钱来衡量自己收到的生日礼物,这让她心里多少有些不舒服。

在她看来,公办学校对孩子德育的重视,恰能补上教育中缺失的一环。在和背景迥异的同学交往中,孩子会自然地去学怎么交朋友,如何和大家相处;在日常行规里,也可以明确更多规则意识,初步认识身边的世界。

虽然公办学校有些规则在Nancy看来,有些不近人情,但Nancy也看到了温情的另一面。“低年级课间孩子确实不能离开教室,但有时老师也会创造一些机会,奖励孩子出教室放放风、玩一玩。”

眼下,Nancy孩子的学校,越来越重视体育和美育、也开展了项目式学习、开设了人工智能课、各类兴趣选修课,这些变化也让Nancy感到惊喜。“小学教育只是孩子人生的一个起点,未来很长,时代也在发生变化,当父母还是要take easy,可能人生的容错率,要比我们想象得高出不少。”

当然,无论是秦青还是Nancy,也时刻关注着民办学校办学的资讯以及教育领域的新变化。她们也期待有更多民办学校,可以踏实教研,迎接未来AI时代的新变化,提供更有价值的教育。

“办学创新上,可能民办学校的包袱会更轻一些。说不好,我们还会在后面重新再杀进去。”秦青笑道。

诚然,有时家长规划再好,也赶不上孩子的变化。眼下幼升小的择校路上,无论选择公办还是民办,秦青觉得最好的办法,“还是孩子拼命自鸡、家长拼命托举,剩下的就坦然交给命运吧。”

作者:纵览