文科衰落大潮下,女儿就读了一所文理学院,我担心她的未来吗?

前几天,一个华人朋友向我抱怨:她读高中的女儿各方面条件都很好,被美国多所名校录取。她没有选“就业容易”的计算机专业很强的加州大学伯克利分校,却去了教育专业排名靠前的范德堡大学。

因为她从小的梦想就是当个小学老师,“ 塑造人类的灵魂”。

“美国的小学教师收入很低,她将来能吃饱饭吗?”她担忧不已。

去年回国的时候,老家一个亲戚说,儿子喜欢文科,但她觉得文科不好找工作,建议儿子学理科。最后,儿子还是服从了她的意志,读了理科,但是与她的关系不如以前了。

这是我身边两个具体事例,再看一下大趋势。

文科式微成全球趋势,

时代真的不同了

以西方国家为例。

2024年秋季,哈佛本科生学院取消了至少30门课程,涉及20多个系,无一例外,大多是文科专业。2022年,哈佛只有7%的新生计划主修人文学科。

在众多文科专业中,历史与文学研讨课受到影响最大,被取消的课程包括:“从莎士比亚到杜阿·利帕的英国软实力”、“购物中心的马克思:消费文化及其批评”、“全球变性史”、“北美土著性别与性”、“拉丁美洲种族的形成”以及“全球资本主义历史”。

过去十年间,哈佛大学艺术与人文学科的学生比例持续下降,从15.5%下降到12.5%。与此同时,该校工程与应用科学学院的学生比例却从15.2%上升到22.1%。

哈佛不算最激进,西弗吉尼亚大学则干脆削减28个专业(约占总数的 8%),裁撤143个教职(约占总数的 5%)。

图源:The Crimson

这一调整几乎波及教育系三分之一的教职岗位,同时完全撤销了世界语言系的教职岗位。

这与美国的整体趋势基本一致——美国文理科学院人文指标项目的联合主任罗伯特·汤森表示,过去十年,美国人文学科的入学人数总体下降了17%。

欧洲一些大学也呈现这种趋势。

2024年3月,英国肯特大学宣布逐步淘汰6个学科领域的课程,包括艺术史、人类学、健康与社会关怀、新闻学、音乐与音频技术、哲学和宗教研究。

再看中国,文科“重镇”复旦大学今年2月宣布,将围绕集成电路、智能机器人与先进制造等领域,将原来的工科学院拆分为6个创新学院,文科招生的比例,将从原来的百分之三四十降到百分之二十。

图源:复旦校报

由此看来, 文科衰微不是局部现象,而是全球趋势。为了求证这个现象,我特意采访了 在美国弗吉尼亚州一所文理学院当老师的张雯(化名)。

张雯目前在历史系教授世界文明史,包括东亚史、中国妇女史和全球二战女性史等课程。

她说自己明显感觉到了文科的衰落,过去十年,她所在学校以文科为major(主专业)的学生少了三分之一。

有的学生选她的课,并非出于个人兴趣,而是为了完成通识教育的学分,或者恰好那个时间段有空。

让她感到失望的是,学校前年通过两个动议,其中一个动议说,如果哪个院系连续五年学生毕业人数不到全校总人数的1%,教务长办公室有权决定是否继续保留该院系。

这意味着很多老师可能要被解雇。

虽然有教授反对,但它还是在教师大会上通过了。

今年,语言系的德语和法语因为选课学生少,不能作为major(主专业),而只能作为minor(副专业)存在。

“我所在的历史系还好,因为历史系在美国大学的地位还比较重要,一般不会裁撤,但是语言系、宗教系就很难说了。”

张雯说,曾经有个男生找她写推荐信,想去读大众传媒硕士。

她委婉地劝他:“我觉得你是个特别有耐心的人,而且综合素质很好,特别适合当医生。”当然,那个男生最后还是选择了大众传媒。

“ 年轻人坚持自己的梦想是好的,但是文科生的路确实太难走了。”

这让在中美两国读过中文、新闻、法律和公共管理四个文科专业的我,不得不感慨,时代确实不同了。

以中国为例,生于70年代的我们这拨人,深受80年代中国“小阳春”的影响,很多人都热情拥抱了文科热潮,觉得成为作家诗人、讨论海德格尔的《存在与时间》、研究晚清史是件很酷的事情。

大学毕业后,我的同学去了政府部门、国企、科技公司、媒体、学校等单位,并未因为是文科生而在就业市场中处于劣势,相反,中文系被称为“万金油”,在哪个行业都能找到立足之地。

这股热潮如今已成过去式了,文科专业的式微和文科生就业之难,都超出我的想象。

我的内心虽然暗淡,却并不绝望。

我坚信人类依然需要文科,进入AI时代后更需要文科——因为这是避免人类沦为工具人的必然途径。

美国科技“拜物教”兴起,

高等教育过度资本化

文科教育为什么会衰微?

去年,美国专栏作家内森·海勒发表了《The End of the English Major》(《英文专业的终结》),分析了个中原因。

图源:The New Yorker

他认为,一方面,教育成本的涨幅,总体上超过了通货膨胀。同时,中产阶级的处境,正变得日益不稳定,这迫使他们转向技术型专业。

培养社会批判性思维的文科专业式微,取而代之的是AI、大数据、基因工程等新专业,带来了激动人心的革命性力量。

我个人认为,除了他所说的两个现实原因,文科衰落还和世界整体功利化、粗鄙化的大背景有很大关系。

以中国为例,实行市场经济后,虽然在物质上实现了现代化,但精神上的现代性还有待提升。

人们精神上的空洞被金钱和物质填满,呈现出粗鄙化、功利化的趋势。这种背景下,强调“灵魂生长”、深度思考的文科教育自然被很多人视为“无用”,慢慢被边缘化了。

想想看,当整个社会都忙着搞钱一片喧嚣时,你却要求人们安静下来读莎士比亚的作品、为林间掠过的飞鸟写首诗、探讨汉娜.阿伦特的“平庸之恶”,似乎变得不切实际。

我一个做生意的朋友批评他写小说的儿子的话,基本概括了社会对文科教育的普遍态度——净整那些有的没的,有那工夫,还不如去挣点实在的钱呢。

美国也一样,作为一个欧洲清教徒筚路蓝缕建立起来的国家,美国一直有着崇尚实用主义的传统。

随着科技的迅速发展,涌现出以马斯克、扎克伯格、贝索斯、黄仁勋等为代表的、理工科背景出身的科技新贵,他们的财富和光环让许多人心向往之, 美国社会兴起了科技“拜物教”,这无疑对理工科的兴盛起到推波助澜的作用,文科遭冷落则属正常。

前几天看到一组数字:美国人的阅读需求低得惊人,买书花的钱只占收入的0.2%,平均每个家庭每年在购买书籍上只花100美元多一点。

在现实中的反映是,在我周围,但凡一听到谁家的孩子进了Meta、亚马逊、苹果、微软这些“大厂”,其他华人家长一脸艳羡。

但是,如果说到某个读社会学专业的孩子去调查印第安人的人口变化、学教育的孩子去贫民窟当义工,这些家长就会不咸不淡地说,哇,好有情怀啊。

至于我女儿选择的艺术和心理学双专业+东亚研究副专业,在他们眼中无疑就是 踩了三个大坑,他们礼貌性地夸我女儿有个性的同时,眼里分明写着疑问:这……将来能养活自己吗?

当然,我相信选择理工科的,大部分是出于个人兴趣,但不排除不少人是考量了理工科在现实中的高回报率,把攻读理工科视为一个理性明智的选择。

这种选择确实有它的现实原因——2024年初,纽约联邦储备银行发布的《大学毕业生劳动市场统计报告》显示,薪资靠前的普遍为STEM学科。

美国失业率最高的多是文科专业,排在第一位的是阳春白雪的“艺术史”。

我一个朋友的女儿毕业于港大和普林斯顿,专业是金融。

毕业后去了华尔街一家银行,实习期间,公司给的薪酬就是一年12万美元。

而另一个学艺术的女孩,毕业后很难找到全职工作,自己开了一个摄影工作室,收入不稳定,生活压力很大。

她琢磨着是不是再去学一个实用的专业,“两条腿走路”。

张雯说,整个世界——特别是欧美极端保守主义风潮的兴起——对文科教育也是一种冲击。

她注意到,川普上台前的2015年,美国选择文科的人就明显减少了,她学校以历史为主专业的学生每年减少10个左右,有些大的学校甚至减少二三十个。

“极端保守主义者通常都有反智主义倾向,他们不希望民众接受优质的人文教育,有批评性思维,只要跟随他们就好了。所以文科教育在一定程度上受到了冲击。”

她还观察到,美国高校被过度资本化也是文科衰落的一个重要原因。

高校类似一个经济体,校长相当于CEO,学校按照公司规则运作,把学生当客户,肯定要顺应学生的需求调整专业。

目前美国贫富差距厉害,中产阶级家庭也逐渐变得现实了,希望孩子学一个容易找到工作的专业。

“学校传统意义上的教书育人的功能慢慢淡化了,作为育人主要要途径的文科,自然被边缘化了。”

女儿就读文理学院两年,

我为什么不担心她的未来?

不得不承认,文科热潮已成为过去式。

无论是经济环境,还是社会评价体系,都在敦促人们选择更务实的方向。

可是,我们这个时代真的不需要文科吗?文科完全成为过去式了吗?我并不这么认为。

我一直觉得,教育的根本目的是培养一个有批判性思维、共情能力、审美能力和想象能力的“全人”,而非一个光有知识和技术、但是没有充沛人性和生活趣味的、单向度的工具人。

要实现全人教育,文科的滋养很重要。

从文科的抽象价值来说,它可以滋养人的精神和灵魂,是人之所以成为人的一个重要途径。

比如在很多人眼中无用的艺术,美国作家库尔特·冯内古特却这么认为 ——“艺术不是谋生的方式,它是让生活变得更加可承受的一种非常人性的方式……都是让你的灵魂成长的方式”。

因为意识到人文教育之重要,所以我一向对注重人文教育的美国文理学院情有独钟。

女儿前年申请大学时,报的最多的就是文理学院了,最后被康州一所文理学院录取。

开学选课时,她看了一下课程表,“什么都想学”过去两年,她除了主修自己喜欢的艺术和心理学外,还学了东亚研究。

此外,还上了很多我意想不到的课程,比如弹古筝、拉二胡、瑜伽、日本版画、舞台艺术拍摄,等等。

她说学校像一个乌托邦,在里面可以尽情学习尽情玩,非常开心。

女儿上了两年文理学院后,我发现她对美国的多元文化更包容了,而且对很多社会事件颇有见地。

最重要的是,她身上那颗热爱自由的灵魂被唤醒了,酷爱旅行。

过去两年,她去了波多黎各、台湾、冰岛、香港、秘鲁等国家和地区,还在云南的一家艺术咖啡馆以教画画换食宿。

她甚至想着大学毕业后gap一年环球旅行,然后再决定自己将来做什么职业。

开学当天,走过校园的闺女

我并不担心她的未来,因为我对她没有华人父母普遍存在的、世俗意义上的成功预期, 我只希望她将来可以养活自己、活出自身特质、活得健康快乐。

我想以她的整体素质和能力,达到这个目标应该不会太难。

女儿的同学大部分都选择了双专业,有的是经济+哲学,有的是计算机+音乐,有的是数学+东亚研究。

每个孩子都在自己喜欢的领域探索。

我相信, 一个受过人文熏陶的孩子,即便将来从事现实性很强的IT和金融工作,一定和那些单纯学理工科的学生不一样,应该会更有思想深度,更容易领略美的内涵。

更重要的是,他们所受的人文教育会让他们明白,人永远是主体和目的,而非客体和手段。

将来,他们成为规则制定者时,会考虑把以人为本的原则贯穿其中。

很多华人家长眼睛光盯着藤校和Top20名校,根本看不上文理学院。

殊不知,文理学院的人文教育给学生打的是一辈子的底,足够他们受用一生。

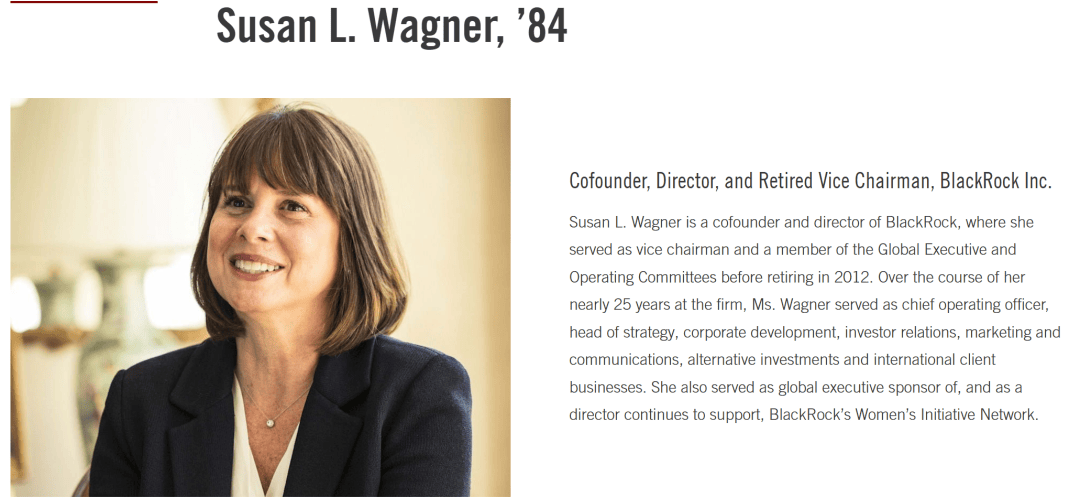

作为全球最大的资产管理公司——贝莱德创始人之一的苏珊.瓦格纳,就是一个很好的例子。

她1982年毕业于美国著名女校Wellesley College,1988年,和另外七位合伙人创办了BlackRock(贝莱德)。

她作为贝莱德创始人之一,被苹果公司任命为董事,成为董事会8名成员中的第二位女性董事。

图源:chicagobooth

说来可能很多人不相信,她在大学里学的是英语。

她后来说,她从学习中获益很多:“知道如何提出问题并找到答案、进行批判性分析以及有效展示。这适用于所有学科,在我的职业生涯中,我也一直在使用这些技能。”

从文科的现实价值来说,如果一个国家制定规则的人没有政治、经济、文化和法律方面的知识背景,脑子里只有理工科和商科思维中惯有的“效率”、“大数据”、“算法”、“交易”、“利润”等冰冷的概念,那么他对社会的认知肯定是有欠缺的,制定出来的社会制度和规则大概率会缺少人文关怀,很难保持社会的平衡发展,比如说很难在效率和公平、收集大数据与保护公民隐私权、经济发展与环境保护之间找到一个平衡点。

如果说理工科解决社会发展的速度问题,那么文科则决定社会发展方向。

如果方向不对,速度太快反而是一种灾难。

因为被人文教育浸润过的人,大多懂得如何尊重他人,如何与他人共情,如何谦卑柔和地对待弱者。

当然,随着AI时代的到来,所有的学科都面临冲击,包括文科。

前段时间看到一则新闻,童话小说家郑渊洁看了AI写的童话后,觉得自己的写作已经没有意义了,宣布封笔。

看到这则新闻后,我也尝试着让AI写了一篇关于政治抑郁症的文章。

确实,文章资料丰富,结构完整,从大的框架看,没毛病。

但是细读之后,你会发现文字是没有灵气和感情的,和人写的味道完全不同。

于是我依然相信,AI写作是代替不了人的写作。

但是必须要承认,人类早晚要进入AI时代,文科教育必须学会与AI共舞。

张雯说,她发现学生偷偷摸摸用AI写作业后,干脆让学生在课堂上光明正大地用,然后对比AI写的和自己写的有何不同,分析优势和劣势。

AI是一个无法抵挡的趋势,你必须要学会接受它,把它当成一个工具但是,如果你把文科教育当成深度思考的方式,彰显对人类的关怀,那么AI无法取代人。

作者:纵览