中美关税升级,教育部发布留学预警.

在大环境不确定的时代,留学早已不再是单纯的学术规划,而成了一场关于家庭、资源与风险管理的博弈。

文|Alice 编|Sherry

近日,中美贸易摩擦再度升级,与之相伴的,是在美国际学生面临的现实冲击。

生活成本上涨、实习机会收紧、签证被大批吊销......一系列连锁反应令整个留学圈陷入新一轮的焦虑与不安。

对留学生而言,留学的路从未如此动荡,也从未如此脆弱。教育上中美两头下注,一条路不行就换一条,变得越来越难。抉择,变得更加紧迫。

关税、签证、教育法案…

留学路障越来越多

最近,特朗普政府宣布将对全球数十个贸易伙伴征收巨额“对等关税”。

此次关税涉及范围极广,从日用品、食品、服装到汽车,几乎覆盖了日常生活的各个领域。其中中国输美商品综合税率被一路加征,从10%到20%再到54%,随后又飙升至104%、125%。据美媒最新消息,有白宫官员称,正式生效的对华关税税率已达145%。

随后,中国迅速做出反制,对美国产商品先后加征34%、84%和125%的关税。

这场轰轰烈烈“关税大战”表面上是经济角力,实则早已外溢至教育等领域。

尤其是对在美中国留学生来说,大国博弈的后果早已影响到留学生活的方方面面。

最直接的影响,是生活成本的明显抬升。日常食物、生活用品、交通成本的上涨,正在拷问着留学生本就紧张的生活预算。

另外很多依赖中美贸易链条的企业正面临利润缩水、运营压力上升。

在降本增效的背景下,实习岗位、招聘计划被削减,原本就竞争激烈的求职市场增添了更大的不确定性。

然而,在这场风波中,真正引爆恐慌的,是一波突如其来的签证大撤销。

近650名国际学生签证被吊销

自3月下旬起,美国政府陆续展开针对国际学生身份的大规模审查与吊销行动。

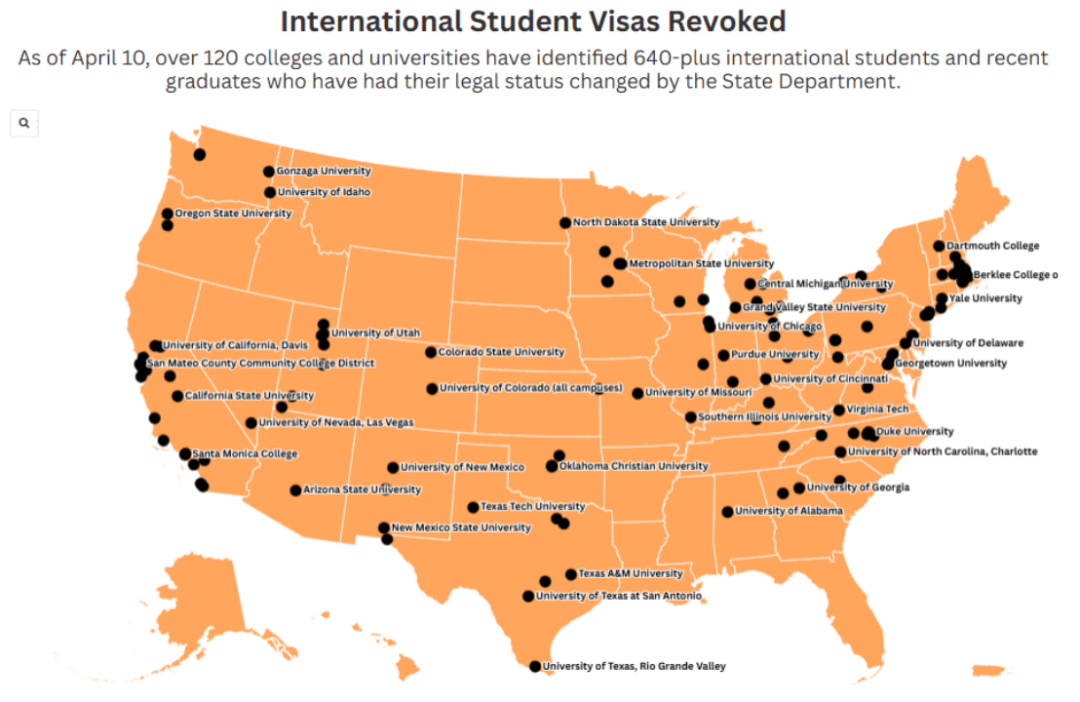

据高等教育媒体Inside Higher Ed统计,截止4月10日,已经有超过120所高校,共计650名国际学生的签证确认被取消,其中涉及不少中国学生。

前段时间,就读于斯坦福大学的一名曾获得本科全额奖学金的中国学生被撤销学签。

最近,从2016年以来就持有学生签证在美读高中,如今正在卡耐基梅隆大学就读的Jayson Ma同样被撤销签证,他还有一个学期正式毕业。

至于学生签证被撤销的原因,从高校都学生都毫不知情。据媒体猜测,一部分个案与学生参与反对加沙战争的抗议活动有关,另一些则因涉及轻微违法行为而受到波及,还有一些原因不明。

SB1法案背后的信号

4月9日晚,教育部又发布了《2025年第1号留学预警》,提醒学生和家长在近期选择赴美某些州留学时,务必做好安全风险评估,增强安全防范意识。

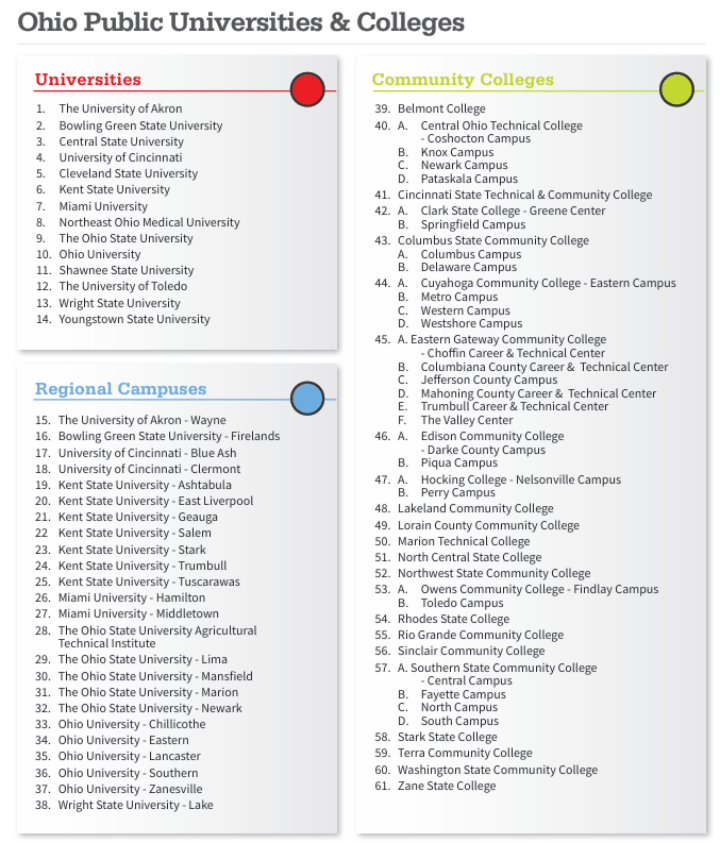

此次预警的导火索之一,是美国俄亥俄州近期通过的一项高等教育法案,其中包含对中美教育交流合作的多项限制性条款。

这项法案是《推进俄亥俄州教育法案》(Senate Bill 1,简称SB 1),由俄亥俄州于2024年3月底正式通过,计划自2024年6月底起生效。

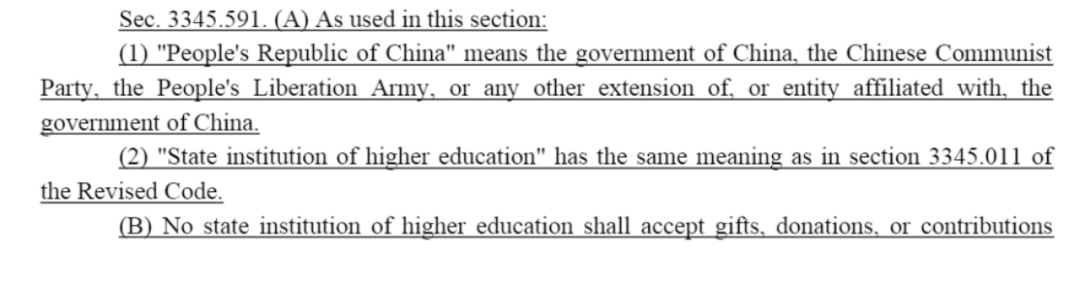

SB1法案名义上是本土教育改革举措,但其中涉及中国的条款也引发了广泛关注,主要包括两方面:

1. 禁止接受中国资助和捐赠:任何州立高等教育机构不得接受来自中国或任何被合理怀疑代表中国行事的组织所提供的礼品、捐赠或资助。

2. 与中国机构合作关系建立额外审查:任何州立高校在与中国的高校或科研机构建立或续签合作关系前,需要提前通报俄亥俄州高等教育事务专员。

但也有例外的情况,法案明确表示,这一限制不适用于中国公民支付的学费、普通费用、专项费用、教学成本或其他教育支出,也不禁止接受中国校友的个人捐赠。

从法案内容来看,以个人名义申请、通过自费方式赴美留学的中国学生,尤其是本科阶段的学生,受影响相对有限。

受到直接限制的,主要是州立高校接受中国机构资助以及与中国高校、研究机构开展合作研究的自由度,且对某些涉及敏感学科、科研项目或奖学金计划的硕博研究生可能产生间接影响。

另外,法案还规定,从2030届开始,学生必须完成一门3学分的美国公民素养课程才能毕业。

这些课程包含资本主义及美国宪法、解放宣言等文件,由此能看出美国现在民族情绪高涨。

此外,这一法案仅在俄亥俄州有效,适用于州内政府资助的大学14所公立大学和23所社区大学。

私立大学虽然不会受到该法案的限制,但在当前紧张的环境下,很可能会受到一定的影响,进而谨慎处理与中国相关的合作或交流项目。

如果州整体氛围趋于保守排外,也会间接影响留学生的学习体验与归属感。

地方立法频出,中国留学生面临的

“系统性歧视”可能进一步升级

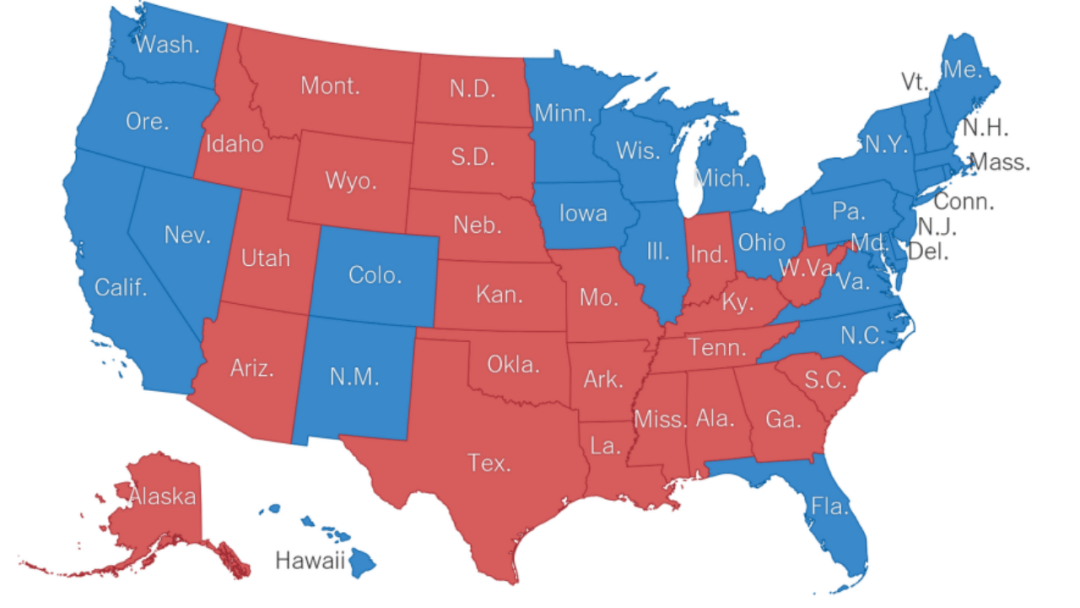

作为“红州”的俄亥俄州,SB1法案多少有点政治献媚的意味。但以这个事件为引子,我们更加担心留学生面对的深层次挑战。

一是美国大学的政治化可能还会加剧,留学生在教育系统中可能会面临更多“系统性歧视”。

针对中国留学生的限制性法案,俄州并不是首例。

2023年12月,《Science》杂志就报道了佛罗里达州的地方性法案SB 846,被留学生们称为“佛州封杀令”。

禁止佛州高校接受来自中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等七个“受关注国家”的资金或进行学术合作;

禁止州立大学雇佣来自这些国家的人员参与科研,除非获得州政府特别许可。

这一法案直接冲击了博士申请者群体,造成部分专业延迟审理,甚至取消申请通道,对当年秋季入学申请周期造成了实质影响。

直到今年3月,佛罗里达南区联邦法院才正式颁布临时禁令,叫停SB 846中限制中国留学生的歧视性条款。

无独有偶,另一传统“红州”得克萨斯州也曾出现过类似限制性提案。

甚至在今年4月,得州州议会又推出HB 17新法案,计划限制来自“重点国家”(包括中国)的人在得州购买或租赁住宅,重点瞄准持学生签证等外籍人士。

近年来,一些教授因为被怀疑项目和中方有关而被暂停、审查的新闻也屡见不鲜。不少人认为这是“反华浪潮”卷土重来,且不排除未来会有更多州出台类似法规。

二来,美国社会环境的不安定因素,令人担忧。

更令人担心的是,当前美国部分州在地缘政治背景下的对华强硬立场,不仅加剧了中国留学生在美求学与发展的不确定性,还极可能构成对留学生人身财产安全问题的挑战。

这些法案背后,是中美对峙的大背景。

比如美国生活成本本就持续攀高,关税政策又带涨一波,这不仅是留学生留学成本上涨的问题;

美国本土居民生活质量和经济状态下降,当地反华情绪可能也会进一步加剧,不排除会进一步产生犯罪等社会问题,威胁在美留学生的生活安全。

近来,不仅有还没出去的家庭在焦虑,还去不去美国。甚至有已经手拿大学offer的准留学生在犹豫,是否一定非美国不可,毕竟不仅就业、定居越发艰难,现在还有连完成学业本身都有更多挑战。

对冲风险两头押注

教育成本越来越高

留学生面对的州级限制性法案,之所以影响重大,是因为在美国的联邦制下,各州拥有广泛的自治权,特别是在高等教育和科研资金分配上,州政府的话语权非常大。

对计划未来两到三年前往美国留学的中国学生而言,择校需要考虑的因素更为复杂,除了关注大学排名、奖助政策外,还要考虑梦校所处州的政治立场、对国际学生的友好度、对华态度。

一般而言,支持民主党的“蓝州”,比如亚州、纽约州、新泽西州、伊利诺伊州等,整体政治氛围更开放,对国际学生也更为友善。

而一些支持共和党的“红州”,比如亚利桑那、路易斯安那、佐治亚州,以及上文提及的佛罗里达州和得克萨斯州,有着“对华强硬”的传统,更可能出台与国际学生不利的限制性政策。

另外,在州权博弈之下,留学美国的公立大学vs私立大学选择逻辑也需要重新思考。

公立大学依赖政府拨款,受州政策制约较强,招生更偏向本州学生;

而私立大学作为独立法人机构,经济自主性强,招生政策更灵活,通常也更欢迎能够带来学费收入的国际学生。

值得一提的是,面对日益不确定的国际局势,很多中国家庭倾向于采取“双保险”策略:

一边申请国外高校,另一边保留国内升学通道,试图在变局中为孩子谋求最大程度的安全感与选择权。

“两头押注”本质上是一种风险对冲,但现实中的成本却远高于过去。

一方面,申请海外高校需要准备语言成绩、标化考试、活动背景、申请文书等,每年动辄数十万元人民币的支出并不罕见。

另一方面,为了保留国内升学通道,很多家庭还要同步冲刺重点高中,准备国内高考。

这些都无形中把家庭的时间、精力与财力撕裂成两份,投入的成本往往更加沉重。

更现实的是,两头都要准备、但两边都不敢轻言放弃的状态,也给孩子们带来了极大的心理负担。

白天背诵托福词汇,晚上刷高考题,周末参加戏剧表演提升背景,假期又要去竞赛集训...

这种“押注式”教育策略,在一定程度上揭示了留学家庭的不安全感日益加剧。

一切的代价,最终都由家庭承担,由孩子承担。这种无奈的决策,正是当前教育焦虑的真实写照。

面对新一轮国际局势变化,一些中产留学家庭开始做减法。

一些家庭选择将决策前置,干脆在初中甚至小学阶段就确定留学路线。

为了让孩子更早适应海外教育体系、融入语言和文化环境,他们主动选择低龄留学,近年来低龄留学也因此呈现出明显增长趋势。

还有一些家庭通过技术移民、投资移民等方式为孩子获取海外身份,从源头上切断签证风险。

他们将教育问题纳入更长期的家庭资源规划与身份配置中。

而另一类家庭,则干脆放弃出国选项,专注于国内升学。

他们更倾向于稳扎稳打,不仅节省了大量金钱和精力投入,也能避免孩子在双重体系中反复切换、长期焦虑。

无论是哪一种选择,其实都反映出当前家庭教育逻辑的深刻变化:不确定时代,要的是清晰的选择。

毕竟,在大环境不确定的时代,留学早已不再是单纯的学术规划,而成了一场关于家庭、资源与风险管理的博弈。

作者:纵览