一季度181万对新人领证!数据背后藏着当代年轻人怎样的婚姻观?

“又到了一年一度的‘催婚季’,但数据却让人大跌眼镜!” 当民政部公布 2025 年一季度 181 万对新人结婚的统计数据时,这个看似庞大的数字,却在社交媒体上引发了一场关于当代婚姻的全民大讨论。要知道,这一数据相比去年同期减少了 15.9 万对,结婚人数持续走低的趋势,像一块巨石投入平静的湖面,激起了无数涟漪。在这个 “脱单难”“恐婚潮” 盛行的时代,181 万对新人的选择,究竟是逆流而上的勇气,还是妥协于现实的无奈?

一、数据背后的现实:结婚人数持续走低

回顾近十年的结婚数据,宛如一部跌宕起伏的社会变迁史。从 2013 年的 1346.9 万对高峰,到如今的一季度 181 万对,结婚人数呈断崖式下降。曾经,“男大当婚,女大当嫁” 是根深蒂固的传统观念,然而现在,越来越多的年轻人开始重新审视婚姻的意义。

在北京工作的 90 后白领林悦,今年已经 32 岁,身边的亲戚朋友总是热心地为她介绍对象,可她却不为所动。“我见过太多失败的婚姻案例,也享受现在自由的生活状态。结婚意味着要承担更多的责任和压力,买房、育儿、处理家庭关系…… 这些对我来说,还没有做好准备。” 林悦的话,道出了许多年轻人的心声。

经济压力也是横亘在婚姻面前的一座大山。据统计,在一二线城市,结婚成本平均高达数十万元,从彩礼、婚宴到婚房,每一项开支都让人喘不过气。更不用说婚后的房贷、车贷、育儿成本,这些现实问题让不少年轻人望而却步。就像网友调侃的那样:“不是不想结婚,是钱包不允许啊!”

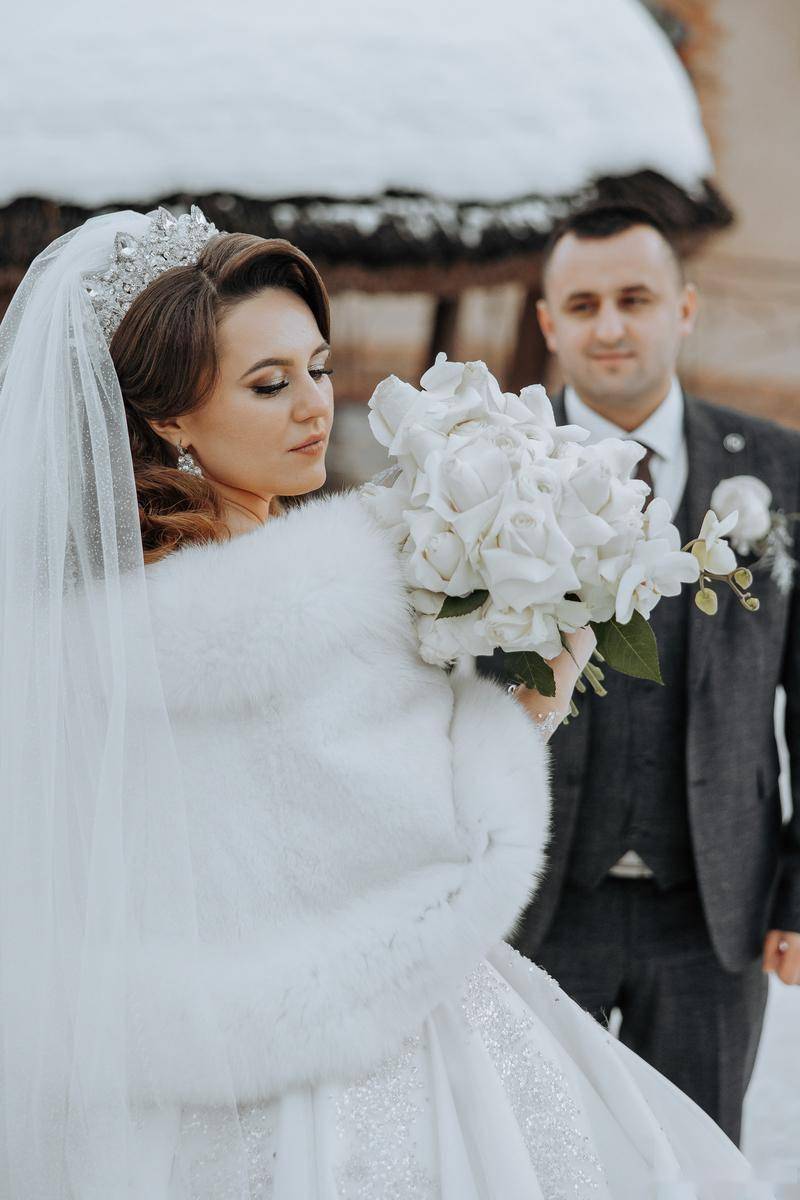

二、181 万对新人的故事:婚姻的多样选择

尽管结婚人数整体下降,但这 181 万对新人中,依然有着无数温暖而动人的故事。26 岁的外卖小哥张明和超市收银员李芳,在平凡的生活中相遇相知。他们没有豪华的婚礼,也没有昂贵的钻戒,只是简单地领了证,在出租屋里做了一顿丰盛的晚餐,就算完成了终身大事。“只要两个人真心相爱,日子总会越过越好。” 张明笑着说。他们的故事,让我们看到了婚姻最纯粹的模样。

也有一些年轻人,选择在事业稳定后步入婚姻殿堂。35 岁的互联网公司高管王磊,在经历了多年的职场打拼后,终于在今年遇到了心仪的人。“以前觉得事业比什么都重要,现在才明白,有一个温暖的家同样不可或缺。” 王磊和妻子的婚礼简约而不失浪漫,他们用实际行动诠释了 “最好的爱情,是在对的时间遇到对的人”。

还有一些新人,打破了传统的婚姻模式。在成都,有一对 “周末夫妻”,他们各自有着自己的事业和生活空间,只有周末才相聚在一起。这种新型的婚姻模式,既保持了彼此的独立性,又享受了婚姻的甜蜜,受到了不少年轻人的关注和效仿。

三、婚姻观的变迁:从 “必须” 到 “选择”

当代年轻人婚姻观的变化,折射出社会的巨大转型。过去,婚姻更多地被视为一种生存需求,是延续家族血脉、保障生活稳定的必要手段。而现在,随着女性经济地位的提升和社会观念的开放,婚姻逐渐从 “必需品” 变成了 “奢侈品”。年轻人更注重个人价值的实现和生活质量的提升,不再将婚姻作为人生的唯一目标。

社交媒体上,关于婚姻的讨论热度居高不下。有人说:“婚姻不是避风港,想避风的人都堵在港口。” 也有人认为:“婚姻是两个人携手对抗生活的勇气。” 这些观点的碰撞,反映出年轻人对婚姻的不同理解和态度。

在这个快节奏的时代,年轻人对婚姻的期待也发生了变化。他们不再满足于传统的 “男主外,女主内” 模式,而是追求平等、尊重、理解的伴侣关系。就像一位网友所说:“我想要的婚姻,不是搭伙过日子,而是灵魂的共鸣和相互成就。”

四、未来婚姻:何去何从?

面对结婚人数持续走低的现状,我们不禁要问:未来的婚姻会走向何方?有专家预测,随着社会的发展,婚姻形式将更加多元化,不婚族、丁克家庭、同居伴侣等模式可能会越来越普遍。但无论形式如何变化,婚姻的本质 —— 爱与责任,永远不会改变。

对于年轻人来说,结婚与否只是一种生活方式的选择,没有对错之分。重要的是,要清楚自己想要什么,不盲目跟风,也不轻易妥协。正如金句所说:“婚姻不是人生的必答题,而是选答题。选你所爱,爱你所选,才是对自己最大的负责。”

在这个充满变数的时代,181 万对新人的选择,或许只是婚姻长河中的一朵浪花。但每一朵浪花,都承载着属于自己的故事和梦想。无论你选择单身,还是步入婚姻殿堂,愿你都能找到属于自己的幸福。毕竟,人生的精彩,从来都不只有一种模样。

作者:纵览