原价599被炒到1万4,泡泡玛特凭什么?

“我这些年的开销基本都花在了娃娃身上,只要不是贵得离谱的都买!”这句话来自一名毛绒娃娃重度爱好者——呆瑟瑞,今年25岁,家住北京。从22年入坑毛绒玩偶以后,她就一发不可收拾地爱上了这些可爱的“小鼻嘎”。

遍布呆瑟瑞家各个角落的娃娃,不只俘获小朋友,更有大把成年人为之疯狂。jellycat、chikawa、pingu、泡泡玛特、迪士尼、棉花娃娃......年轻人们为它们豪掷千金,中年人为它们彻夜排队。

网友们收藏的毛绒娃娃

网友们收藏的毛绒娃娃

其中,这两年最吸人眼球的当属泡泡玛特旗下的“THE MONSTERS”系列,可以说它创造了一个国产毛绒玩具的新纪元,它的另一个名字更为人熟知——LABUBU。

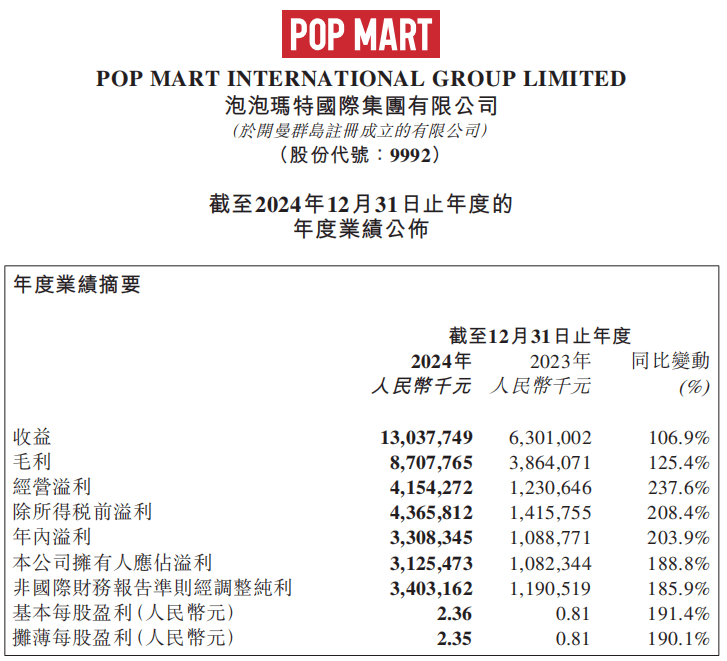

据泡泡玛特2025年3月26日公布的2024年全年财报显示,2024年实现营收130.4亿元,同比增长106.9%。THE MONSTERS是其收入占比最高的IP,营收达到30.4亿元,同比增长 726.6%,占泡泡玛特总营收的23%。

泡泡玛特2024年全年财报数据

泡泡玛特2024年全年财报数据

无数明星都成为LABUBU的“自来水”,心甘情愿为这些娃娃免费代言。一时间,LABUBU成为火遍全球的时尚单品,在一股股抢购热潮中,重新定义毛绒玩具的价值,以及热爱它们的人。

当然,风靡人群的毛绒玩偶,LABUBU并不是第一个。从两百多年前开始,就已经有人为毛绒绒买单了。

喜爱LABUBU的明星们

喜爱LABUBU的明星们

说起毛绒玩具的起源,可以直接追溯到人们掌握纺织技术之时。但作为一种市场化的玩具商品,还得看19世纪的德国。

1880年,患有小儿麻痹症的玛格丽特·史戴芙在德国一个小镇上创立Steiff(史戴芙),她制作出了第一个软体玩具“Elefäntle小象”,立刻捕获了小孩子们的喜爱。

玛格丽特•史戴芙创作的毛毡小象针垫

玛格丽特•史戴芙创作的毛毡小象针垫

不久后,她的侄子理查德•史戴芙加入了Steiff,并在1902年发明出一只关节可动的小熊“55 PB”。

当时,正值美国总统罗斯福拒绝射杀被困小熊的轶事传扬,Steiff借此将小熊与“温暖守护”绑定,为其命名"泰迪熊"(Teddy bear),开始它长达百年的知名毛绒熊生涯。

史戴芙泰迪熊

史戴芙泰迪熊

20世纪初,随着工业化发展,毛绒玩偶开始量产并全球发行,迪士尼也在此刻进入大众视野。1928年米老鼠“米奇”在动画片《威利汽船》中诞生,迪士尼由此开启原创长篇动画、斩获奥斯卡等各项大奖的历程。

1955年第一个迪士尼主题乐园在美国加州开业,荧幕上虚拟的动画角色步入现实,米老鼠、唐老鸭等经典迪士尼玩偶从儿童玩具,开始逐步突破为成年人们追捧的爱物。

2002年,迪士尼全新玩偶IP“达菲熊”亮相加州乐园,并从2009年起成为迪士尼乐园的常态表演“挚友达菲”的主角。紧接着,2017年星黛露、2021年玲娜贝儿开始陆续加入。

迪士尼玩偶家族

迪士尼玩偶家族

尽管没有任何故事背景,但迪士尼玩偶毛绒可爱的拟人化外形使其立刻成为国内毛绒市场的爆款,深受成年消费者的喜爱。国内的潮流毛绒玩偶也由此迎来百花齐放的盛景。

2019年,英国毛绒玩偶品牌Jellycat中国公司成立,并在2021年迅速拿下天猫毛绒玩具品类销售额top1。2022年日本动漫公司制作的动画片《吉伊卡哇》(Chikawa)的三个动画主角同款毛绒玩偶也迅速走红,2024年甫一登陆中国便被抢购一空。泡泡玛特推出的LABUBU也在同期崭露头角。

LABUBU

LABUBU

从泰迪熊、迪士尼到Jellycat、Chikawa、LABUBU,从孩子们的童年玩伴到成年人的潮流单品,毛绒玩偶的受众、市场和价值已翻天覆地。

对人们来说,这些毛绒娃娃不再是一个仅供消遣娱乐、随时可丢弃、长大后就不再需要的普通玩具,而是逐渐贴近人最深、最隐秘、最柔软的内心,成为生活中不可或缺的一部分。

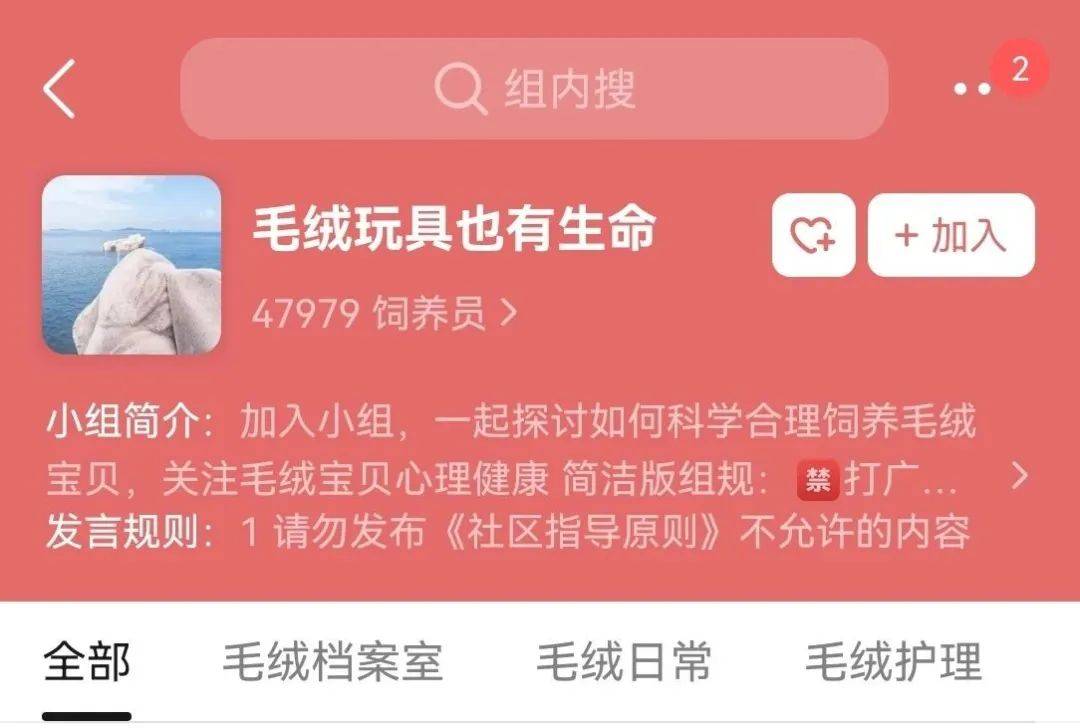

这两年,成年人对毛绒玩偶的追捧已经呈现出一种现象级规模。在豆瓣“毛绒玩具也有生命”小组聚集了近5万名毛绒控,小红书“#LABUBU”的浏览量高达10.8亿,用这些潮玩形象做成的表情包更是遍布各大平台。

豆瓣“毛绒玩具也有生命”小组

豆瓣“毛绒玩具也有生命”小组

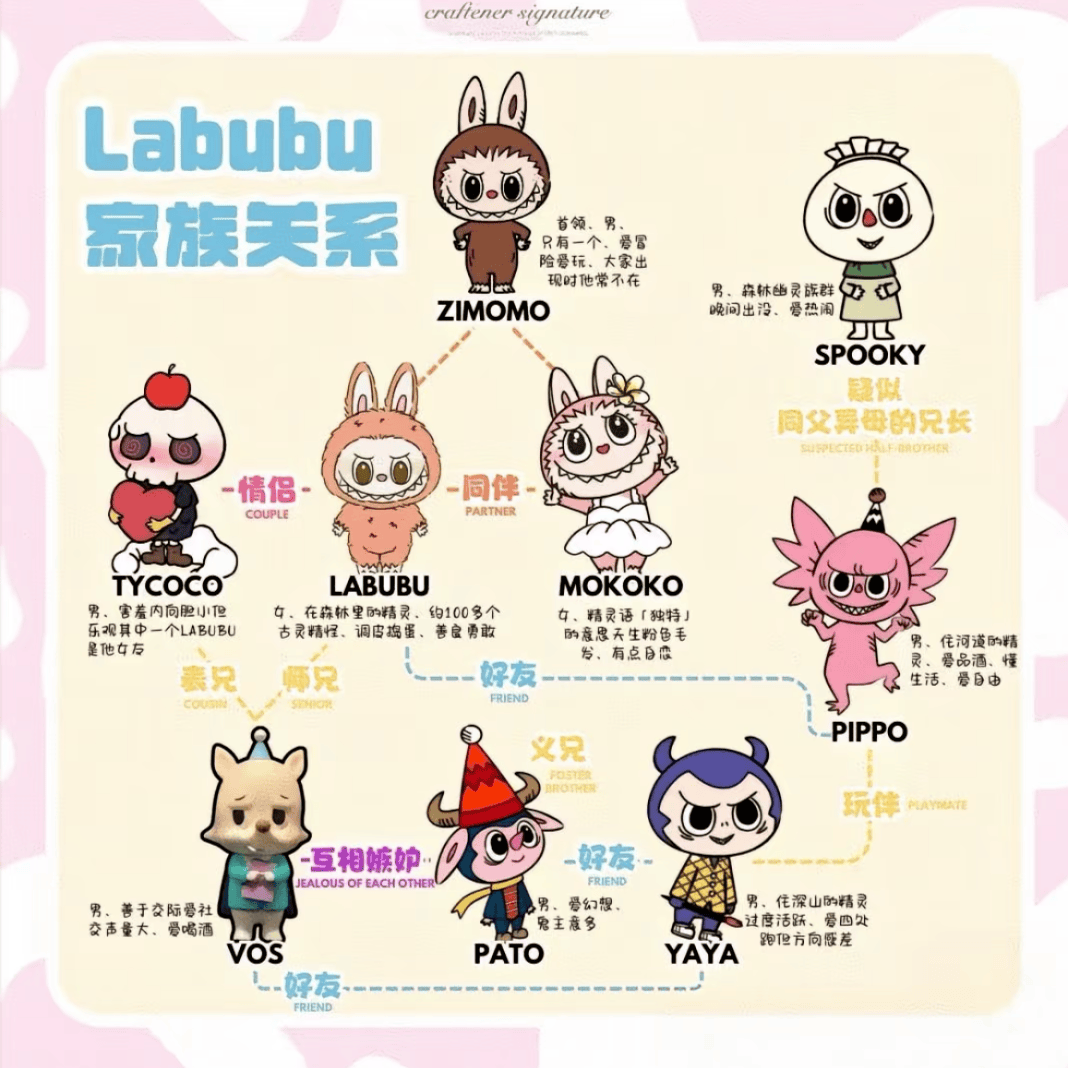

它们被赋予角色、性别、名字甚至完整的故事线和复杂的人物关系,被当成孩子一样照顾和养育,像朋友一样成为交流、倾诉的对象......

人们对这些毛绒玩偶的迷恋和热爱已经超越了一个普通玩具的价值和影响,这些互动行为背后恰恰说明着成年世界强烈的情感缺失和需求。

LABUBU 系列玩偶人设关系图

LABUBU 系列玩偶人设关系图

在呆瑟瑞的世界里,毛绒玩偶就是她的寄托和安全感。她成长于一个离异家庭,大多数时间和父亲生活在一起。父亲是个有些古板、严厉的人,不能理解呆瑟瑞的许多价值观和爱好。

在呆瑟瑞的成长过程中,二人从学业、生活到工作都发生过许多争吵和摩擦。在父亲身边时,呆瑟瑞总会感到一种不安,她无法从家庭中获得她渴望的理解和保护,这时毛绒玩偶出现了。

“抱着它们我就感觉非常踏实,尤其是妈妈送给我的小企鹅,睡觉的时候没有它我就难以入眠。如果特别难过或特别焦虑时,我就必须把自己埋进毛绒玩具堆里,让这些毛茸茸的东西压着我,把我裹起来待一会儿。”

不开心就埋进毛绒绒

不开心就埋进毛绒绒

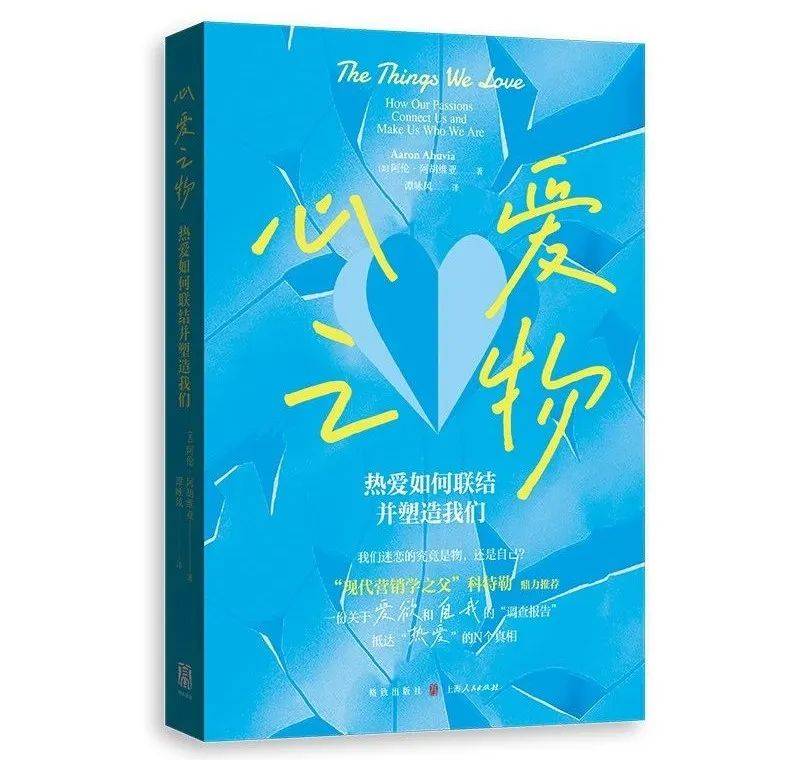

《心爱之物:热爱如何联结并塑造我们》的译者、发展心理学博士谭咏风认为,这是一种人类作为哺乳动物天生的依恋感,我们需要找到能够给我们带来舒适和安全感的人来安抚躁动的心情。

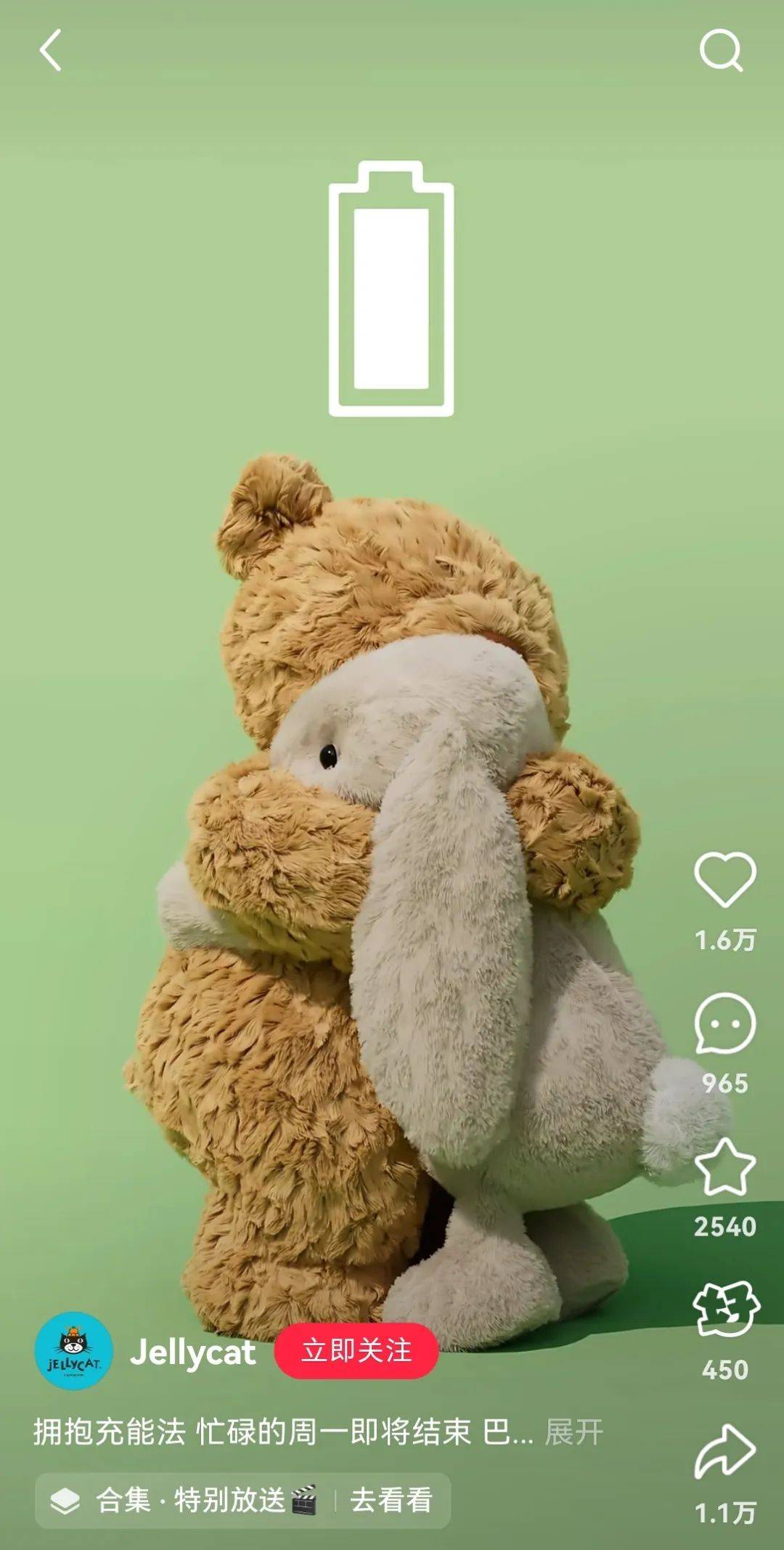

随着纺织技术和玩偶制作工艺的发展,当下的毛绒玩具更加柔软、亲肤,这种舒适感很容易激起人们对孩童时期的“怀旧情结”,发出婴儿抱着被子和玩偶时“阿贝贝”的满足喟叹,因为这些物品上会有妈妈一般的安全感,Jellycat就是打着“安抚玩具”的理念进入中国市场的。

Jellycat官方宣传片

Jellycat官方宣传片

英国心理分析师温尼科特将之称为“过渡性客体”。它缓解了人在成长过程中与母体分离的焦虑和负面情绪,通过拥抱和抚摸这些毛绒绒的柔软物品帮助人营造一个安全的熟悉环境。

通常情况下,人在长大的过程中会通过与更多人建立连接来适应环境的变化,不再需要毛绒玩偶这类过渡性客体的拥抱和安慰。但是,现在的人却越来越难以进入一段亲密关系。

美国社会学家米歇尔·德鲁因指出,人类正生活在一场前所未有的“亲密饥荒”之中。环顾四周,人们却很难向一个真实的、具体的人展开拥抱,即便是原本应该亲密无间的原生家庭也可能充斥着不可言说的龃龉和伤痛。

人们几乎无法再从他人身上获得安全感,只能寻求于物品。于是,天生带着可爱的“萌感”,没有任何伤害性的毛绒玩偶重新成为成年人的最佳选择项。

心爱之物:热爱如何联结并塑造我们

[美] 阿伦·阿胡维亚 著,谭咏风 译

格致出版社 2025-04

与此同时,人们在日常生活中正在面临越来越多的不确定性。

从动荡不安的世界局势、越来越多的极端天气、日新月异的科技挑战,到随时可能失去的工作、随时可能离开甚至带来伤害的关系。这种不确定性让人生活在一种无法掌控的巨大环境中,进而发生秩序感崩塌,甚至对未知表现出恐惧和回避。

“听起来可能有些幼稚,我会像小时候一样和我的娃们过家家”小J有些不好意思地分享了她和娃娃们互动的过程。

这些无辜弱小、拥有“丑萌”的拟人化外表和柔软“皮肤”的娃娃们会让人产生一种稳定的秩序感,让人回想起童年的安稳和幸福,由此对抗当下的时间焦虑,让成年人有一个“不长大”的喘息机会。

“我会和它们说话,像聊天一样倾诉我的想法,但我不指望它们像人一样活过来,因为活着的人迟早有一天会离开我,而它们可以默默地永远陪在我身边。”不用考虑无法预测的变化和可能的伤害,这是呆瑟瑞内心对这些娃娃最信任的期待。

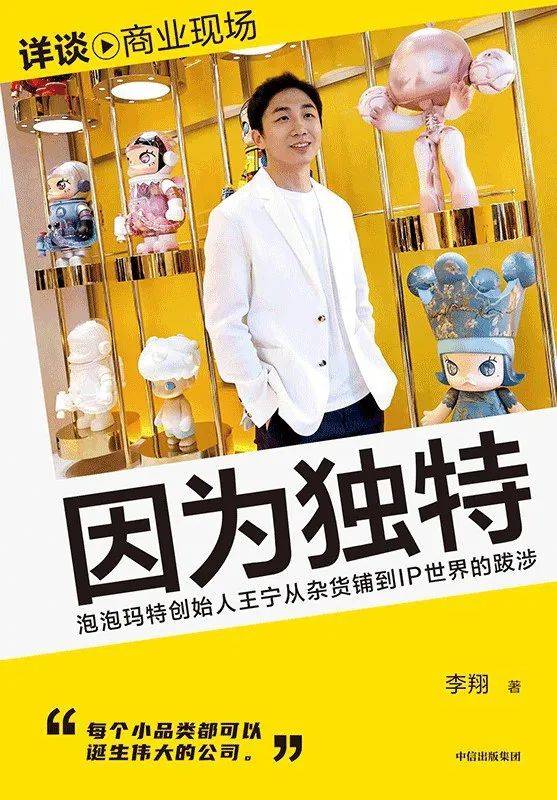

在《因为独特》中,王宁曾在接受记者李翔访谈时表示,泡泡玛特的初心是做IP的经纪人,就像迪士尼一样,为不同的人群、不同的情绪打造不同的专属IP,比如2025年2月开业的Hirono小野独立门店。

2024年以来,LABUBU 依靠其毛绒形象抓住了可爱密码异军突起,毛绒组也成为了泡泡玛特的独立部门,从原本只是其他IP边缘的毛绒周边,成为泡泡玛特现存所有IP里的领头羊和现金牛,企业的研发、营销等资源也逐步向其倾斜。

像泡泡玛特首席运营官司德曾在媒体采访中提到的那样,“我们在想怎样尽量接住这个机会,顺着机会把 LABUBU 推成未来的米老鼠、皮卡丘。”

因为独特:泡泡玛特创始人王宁从杂货铺到IP世界的跋涉

李翔 著

中信出版集团 2024-11

毛绒市场已然是一片红海,来自国外的Jellycat、迪士尼争相作毛绒玩偶市场的话语权引领者,国内亦有问童子、歪瓜、博物等品牌亮相,打造出自己的知名IP。

近两年,泡泡玛特也出现了艺术家经纪人岗位,专攻IP的多元化开发。未来,如果LABUBU热度褪去,泡泡玛特还能否出现新的爆款IP,发展出可持续化的IP生态将成为其重要考验。

毕竟,IP的成功与否都建立在以“人”为目标的多元价值理念之上,就像《心爱之物:热爱如何联结并塑造我们》的作者阿伦·阿胡维亚所说的那样,“恋物”情感不过是人类为了生存进化出的独特能力,物本身是什么并不确定,但最终指向却都是同一个——人本身。

人是多面性的,经由“爱物”,人探索自己,表达自己,甚至延伸自己。在毛绒玩偶控的生命里,与娃亲密联结的情绪和体验某种程度上也是一种“乘物游心”的现代性理解,人和人的关系由此能奇妙地轻松、紧密起来。

社会时钟会要求你“什么年纪就得做什么年纪该做的事”,生活场景里也有各种各样约定俗成的规范,人很难随心实现自己的喜好和理想,总要考虑他人的眼光。但物品可以帮助人表达。

在小J心中,LABUBU是她的一部分。在THE MONSTERS玩偶的设计中,LABUBU的形象来源于艺术家龙家升创作的绘本《神秘的布卡》,故事中LABUBU 是一群生活在北欧森林中的精灵。

“有时候和LABUBU待在一起,我会觉得自己也身处在那个童话世界里,没有现实里那些复杂的考量和痛苦选择,只需要随心所欲做自己。”这就是把小J垂直打入LABUBU坑底的原因。

她不惜抢购潮中的高昂溢价,集齐了所有THE MONSTERS系列毛绒玩偶,甚至在购物平台上购买各式各样可爱的“娃衣”打扮自己的LABUBU。

小J觉得在LABUBU的身上,她看见了一部分无法在现实生活中展现的自己。她把喜欢却不能穿的衣服穿在LABUBU身上,她用自己渴望得到的爱去照顾LABUBU,LABUBU身上是她向往却不存在的世界。

换上各式各样娃衣的LABUBU

换上各式各样娃衣的LABUBU

呆瑟瑞平时也有把毛绒玩偶挂件随身携带出街的习惯,在街上碰到陌生的“同好”让她感到快乐。“有一次我碰到过一个带着乌萨奇(Chikawa玩偶中的一个角色)的朋友,虽然我社恐不敢搭话,但看到有人和我喜欢同样的东西,内心会惊喜和开心。”

在社交媒体上,呆瑟瑞会主动推荐她觉得品控、外形好的娃娃,或者在抢到某个“爆款”之后分享自己的喜悦,和朋友聊天时也喜欢发送各式各样的毛绒娃娃梗图,甚至会购入新的娃娃作为礼物。

毛绒娃娃成为人与人之间连接的“信物”,让人们可以突破某些令人紧张的边界,让关系建立的氛围轻松起来。

谭咏风曾在愚园路电台的访谈中表示,人们对玩偶这些物品的喜爱创造出了更丰富的自我表达,但不只是玩偶。关于心爱之物的表达越丰富,人就越有弹性,人生也会变得更加有趣,甚至在面对危机的时候会有更多应对的资源和策略。

网友制作的Jellycat紫茄子表情包

网友制作的Jellycat紫茄子表情包

这些毛绒娃娃身上承载着人们生活中的吉光片羽,叙述着个人的独特故事。在人面对身份认知迷茫、人际交往冲突时,这些被人珍视的物件会成为温柔的调停者,为人们营造出坚实的情感港湾,甚至创造爱。

当人们对它们谈论爱时,这份情感的价值早已超过被标好的价格。

作者:纵览